NYで一番、居心地の悪い場所…それがメトロポリタン美術館だ。古代エジプト美術にせよギリシャ・ローマ美術にせよ、よくこれだけの世界中の美術遺産を略奪し、あるいは金に糸目もつけず買い漁ってきたものだ、と感心する。無論、そのコレクションの質は見事なものだ。だからこそ、そのアメリカ人の「執念」には辟易たるものを感じてしまう。こうした嫌悪感から、いつもアメリカの近・現代美術を中心に蒐集している、MOMAやホイットニー、グッゲンハイムへと足が向いてしまう。

最近、そのメトロポリタン美術館の 「American Wing」 がリニューアルしたと聞いて興味半分に覗いてみることにした。想像した通り、展示されているのは、ティファニーのステンドグラス、フランク・ロイド・ライトの部屋、植民地時代の家具…殆ど観る者に感動を生まない美術品ばかりだ。メトロポリタン美術館は現在でも富裕層を主体に構成される市民団体により運営されている。いわば最も保守的なコレクター達であると考えられるが、何故彼らは、もっとアメリカ美術の真の良さに理解を示しこれを蒐集・展示しょうとしないのだろうか。近・現代美術は他の美術館に任せて…という考え方もあるのかもしれない(それならば、始めから「American Wing」なんて作らなければいい)。しかし、この「お粗末さ」はそんな単純な一言では片づけられないもののような気がする。

本当のアメリカ美術を堪能するには、マンハッタンを抜け出して「ブルックリン美術館」に出向いてみることだ。赴任当初、歴史の浅いアメリカ美術には殆ど興味を抱かなかったが、マンハッタンの美術館にもそろそろ少し飽きてきた頃に訪ねたこの美術館で、アメリカ美術の真髄に眼を啓かれた。もともとはヨーロッパの古典主義から前期印象派の影響を受けたものと思われるが、1840年代以降、「ハドソン・リバー派」と呼ばれたトーマス・コールらが未開拓のアメリカの雄大な自然を大きなキャンバスに風景画として数多く残している。決してヨーロッパ美術に引けをとらぬ写実力と、そこに描写されている想像を絶するような150年前のアメリカの大自然に思わず引き摺りこまれるような感動を覚えた。まさに、ヨーロッパ美術における写実主義が、この大自然を前に「開花」したことを悟った瞬間だった。

アメリカ美術といえば、これから一足飛びに、第二次大戦中にヨーロッパよりナチスの災禍を逃れてきたマックス・エルンストやダリのシュール・レアリズムの影響下に登場した、ポロッコやロスコの抽象表現主義に跳躍してしまう印象があるが、これは、ヨーロッパ美術に対する対抗意識から、それこそ、ホイットニーやグッゲンハイムがそれ以降のアメリカ美術のコレクターとして存在しているから、と言えるのかもしれない。しかし、その間には、サージェント、ホイッスラーといったアメリカ印象派も存在していたし、一方で、都市生活を炙り出した「アッシュカン(ash-can=くず入れ)派」(エドワード・ホッパーなどはこの流れを汲む)なども存在していた。

つまり、アメリカ美術には、ネイティブ・アメリカンたちのアートを始め、古典的写実主義、印象派、そして表現主義といったいくつかの源流が存在しており、ウォーホールやキース・へリングでさえ、その源流とは無縁ではない。しかし、メトロポリタン美術館は、そうしたアメリカ美術をほぼ「全否定」しており、MOMA、ホイットニー、グッゲンハイムは「断片的」にしか評価していない、ように思える。

ここでもアメリカ人がヨーロッパに抱く 「歴史のコンプレックス」 が垣間見れるような気がする。メトロポリタン美術館の 「American Wing」 はその典型であろうが、常に「歴史と切り離されたコンテンポラリー美術」を追い求める他の近・現代美術館もおそらくは「同じ穴の貉」に違いない。寧ろ、短い歴史ながらもヨーロッパ美術の流れの中で、冷静にアメリカ美術をトレースしているのは、ブルックリン美術館と、私が在米中に訪ねた美術館の中では、ワシントンDCのナショナル・ギャラリーだけではないか、と思っている。

ドナルド・キーンよりも、より民俗学的な日本への関心と造詣の深いアレックス・カーは、「京都人は京都が嫌いである」 という面白い指摘をしている。アメリカ人にとっては垂涎の的ともいえるあの古都を、京都人は古臭いものと嫌悪しているからこそ、京都タワーなどという得体の知れないものをその玄関である京都駅前に作るのだ、というのだ。自身がアメリカ人であるカーは、アメリカ人も京都人に似ていることに気付いていない。アメリカ人は自らが生み出してきた芸術の価値を正当に評価しえていないのだ。これは、中途半端に終わったヨーロッパの市民革命の理念を「新世界」で実現することを夢見て、寧ろヨーロッパの歴史と伝統から「断絶」することで成立した、アメリカという国の宿命といえるのかもしれない。

メトロポリタン美術館が好きになれないもうひとつの理由は、いわゆる「〇〇ギャラリー」として、寄贈者の名を冠した場所にそのコレクションを纏めていることにある。これによって、例えば MET にあるゴッホの絵を全て観たいと思っても、それは収集者のコレクションごとに「散逸」して館内に存在していることになる。美術史の流れ、あるいは画家の評価よりも「誰が集めたか」の方が重要だ、と考えているからだ。いかにも資本主義の結果として集積した富で、世界中の「芸術」を買い漁ることに余念のないアメリカ人らしい発想である。

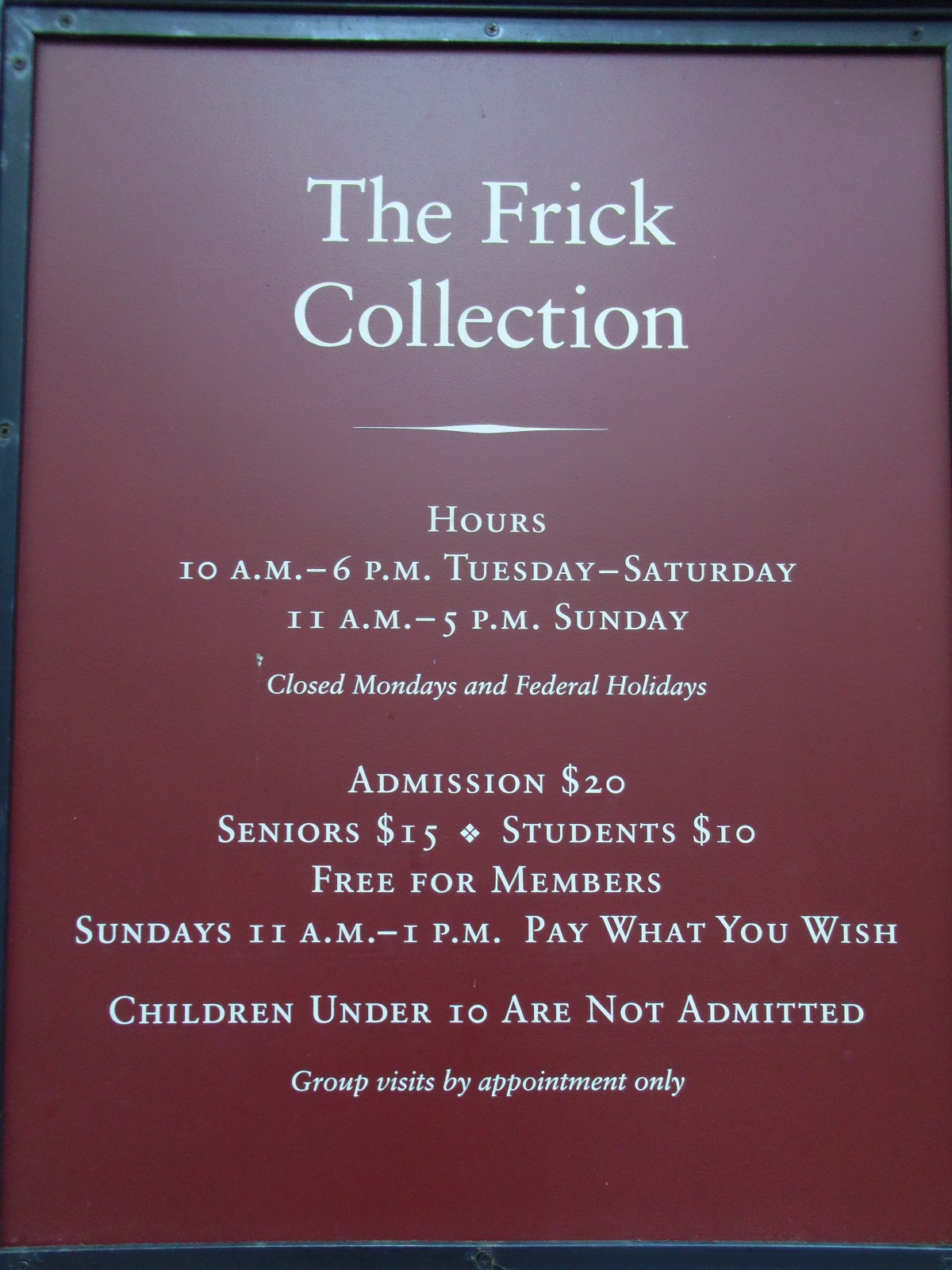

今回の旅行で、初めて訪ねた 「フリック・コレクション」 というこじんまりとした美術館がある。ペンシルヴェニア州出身の鉄鋼王ヘンリー・クレイ・フリックのプライベートコレクションを、NY中央図書館の設計者になるアッパーイーストの広大な自宅に収蔵したまま、一切の調度品に手をつけず作品もそのままの状態で展示公開することを条件に、連邦政府に寄付したものである。ここには3点のフェルメールが展示されている…というだけで後は想像がつくだろうか。美しい蓮の花の咲く庭園に映える光を、カーテンごしに受けながら、毛足の長い絨毯を踏みつつ、中国製の陶器や日本製の家具等に囲まれた「生活空間」の中の名画を楽しむのはとてもいいものだ。そして、同時にフリックのヨーロッパ美術を含む芸術への造詣の深さと、その趣味の良さを感じることができる。

NYを訪れ、美術鑑賞に余り時間を割けない人には、ぜひフリック・コレクションを訪ねて欲しい。そこには大きな美術館では味わえない「美の粋」が集約している。つまり費やす時間の密度が全く違う、ということなのだ。先に挙げたアメリカの印象派、ホイッスラーもこの場所では非常に丁重に扱われている。

ただ金に糸目をつけず金額に置き換えられた芸術を買い漁ることだけが、アメリカ人の富裕層(日本では想像を絶する富豪である訳だが)ではない。自らの趣味にあった、生活を豊かにしてくれて、しかも美術史に対する深い洞察を以てこれを蒐集し、それを共有するために自らの死後、これを公共に供する。そんな精神がアメリカ人の中には生きているようだ。

先日、竹橋の近代美術館を訪ねた際、新収蔵作品展の中に故・盛田昭夫氏の良子夫人が寄贈したパウル・クレーを数点見た。他にブラック、デュビュッフェ、スタールの作品も寄贈されたらしい。日本にもこうした芸術に造詣の深い実業家がいることは、ある意味では、健全なアメリカの模倣である、といえるかもしれない。