マイ・バックページ

「横濱・読書のススメ」ー谷崎潤一郎『肉塊』(「元町だより」2025春号)

「横濱・読書のススメ」ー徳岡孝夫『横浜・山手の出来事』(「元町だより」2024夏号)

「横濱・読書のススメ」ー平野威馬雄『レミは生きている』(「元町だより」2023冬号)

「横濱・読書のススメ」⑤ー佐藤将人『突撃!よこはま村の100人ー自転車記者が行く』

「横濱・読書のススメ」④ ― 川端 康成 『乙女の港』(「元町だより」2023春号)

元町自治運営会では、去る7月に会長が急逝され、暫定体制のもと令和5年度からの新体制に向けて私を含む若手(!?)理事が運営改革案を練る日々が続いている。季刊の自治会報「元町だより」もそうした変則的運営の中、期末3月号の発行が危ぶまれる中、急遽松本編集長より執筆依頼が。偶々、川端康成の作品を集中的に読んでいた時期でもあり、彼の作品より取り上げたのがこの 『乙女の港』 である。『雪国』 や 『伊豆の踊子』 で知られる川端ではあるが、実はその長い執筆生活の中で、さまざまな「実験的小説」に取り組んでいる。中原淳一の表紙を見て頂ければ分かる通り、これはいわゆる「少女小説」。中里恒子が作家見習いで川端に師事していた時に、彼女の山手ミッションスクールの女学生時代の素材を提供した、といわれる。昭和10年代に少女雑誌に連載され女学生たちを虜にした。最初は懐疑的に読み始めた私も、中原淳一のイラストの妖しさとも相俟って、思わず、ハラハラ、ドキドキ。流石に川端康成は特定読者をターゲットにした小説の壷を心得ている、といっていいだろう。この小説が、若き瀬戸内寂聴や田辺聖子を育てた、……となると唯の少女小説と侮ってはいられない。「乙女の港」の舞台はまさに横濱。昭和10年代の山手、元町の風景を彷彿とさせる描写の中に、同性愛的な葛藤のドラマが展開されていく。

「横浜・読書のススメ」③― 三島由紀夫 『午後の曳航』(「元町だより」2022夏号)

恒例の「元町だより」の「横浜・読書のススメ」。今回は、未亡人である元町商店街のある洋品店の女主人と一人息子、そして女主人と再婚を果たそうとする船乗りの葛藤を題材とした、三島由紀夫の『午後の曳航』を取り上げました。私が元町に越してきたのは1989年。当時は未だに明治以降、山手の外国人を相手にしていた商店が軒を連ね開港以来の歴史を感じさせてくれる元町商店街でしたが、三十余年を経た今、そんな老舗も次第に姿を消しつつあります。『午後の曳航』が書かれたのは1963年。横濱を取材した三島の筆が描くのは、そんな失われた元町商店街の雰囲気を彷彿とさせます。この作品が元町に永く住む住人の方々のノスタルジーを喚起してくれるものと信じて、この一文を認めてみました。

「横浜・読書のススメ」② ― 中島 敦 『かめれおん日記』 (「元町だより」2021冬号)

元町自治運営会・会報「元町だより」の2021年冬号の定例「横浜・読書のススメ」では、私の愛読する中島敦 『かめれおん日記』 を取り上げた。元町は山手の丘の麓、堀川沿いに細長く伸びた河畔の街だが、これに直交する山手へと登るいくつかの急坂がある。そのひとつ「汐汲坂」の途中に、現在「横浜学園附属元町幼稚園」があるが、この場所には昭和初期「横浜高等女学校」があって中島敦は8年間、その国語、英語教師をつとめていた。彼が、僅か33歳で没する昭和17年、作家を志しつつ不遇の時代を過ごした元町での教師時代の想いを綴ったのがこの 『かめれおん日記』 で、この作品には若干24歳の中島敦の瑞々しい感性が溢れている。特に、女学生が学校の門前で誤って落してしまった沢山の蜜柑が坂を弾みながら転がっていく描写は、まるで鈴木清順の幻想的な映像を見ているようだ。この小説は、エキゾチックな街・元町への愛情に溢れている。そしてエキゾチズムを求めて、その後、教職を捨てパラオへと向かう中島敦のいわば「助走期間」であった、というべきであろうか。

元町だより2021・秋号「with コロナ時代のスローライフ」

元町自治運営会報 『元町だより』 夏号の 「横浜・読書のすすめ」 に引き続き、松本浩明編集長よりの執筆依頼。「コロナかオリンピックをテーマに」と言われても、決してコロナが楽しい話題ではないし、運動音痴の私にはオリンピックは縁遠い。考えあぐねていたところ、松本編集長より、先の新任理事インタビューで彼に話した、ドイツ流のスローライフで with コロナ時代に役にたつものはないだろうか、というご提案があったので、思いつくものを4つばかりご紹介することにした。

実は、この元原稿は今を去ること12年前、当時の 『元町だより』 の編集長、大澤秀人さん(本サイトにも登場する『横濱紀航』の主筆)の依頼でドイツからの帰任直後に書いたものだが、当時は「余り元町ライフ」にはそぐわない、とボツになったものだった。それが12年の歳月を経て蘇ることになった。これも 「コロナ禍」 という時代の変節によるものだが、そもそも、今回の原稿依頼自体が「コロナで町内催事が著しく減少した」ことによる「穴埋め記事」を求められたもので、これも不思議な縁(えにし)であろう。私が定年後の生活のダウンサイジングの指標にしたのも「ドイツ流スローライフ」であるし、この「with コロナ時代のスローライフ」に書いたこドイツ流の生活様式は、本当に来たるべき生活の参考になるのでは……と僭越ながらも考えている。

『横浜・読書のススメ』 ① ― 山本 周五郎 『季節のない街』

横浜中法人会・月報 『なかほうニュース』 に掲載中だった 『開港地横濱・街の記憶』 は折しもコロナ禍に伴う誌面再編の結果、中断することになってしまった。4年半の郷土史エッセイの連載は私にとっても新たな題材との巡り合いの連続だったので、心残りではあったが、これも「時代の潮目」であって致し方ない。

そうこうしている内に2020年初秋、8年ぶりに「故郷」である横濱・元町に舞い戻ることとなり、コロナ禍で限られた機会ではあるが徐々に、地元の旧知の方々との旧交を再開し始めることができた。商店街の街づくりでお世話になったM先輩の推挙を頂き、2021年4月より、元町自治運営会の理事に就任することとなり、これを機に自治会報(季刊) である 『元町だより』 に、横濱所縁の本を紹介する 『横濱・読書のススメ』 を担当させて頂くことになった。元町の有名書店「高橋書店」の鈴木ハマ子さんとのテレコの登場になる。「読書アドバイザー」の資格もこれで少しは役にたつのかもしれない。

第一回目は愛してやまない、山本周五郎 『季節のない街』。本作品を原作とした黒澤明監督 『どですかでん』 が東京湾岸部で撮影されていたこと、そして山本周五郎がひたすらそのモデルとなった街を隠蔽したこと(貧しくつつましい暮らしを描いたため)から、これが、彼が晩年を過ごした横濱の「人物風景」であることを知る人は少ないかもしれない。街のコミュニティの大切さを再考するうえで、貴重な名品の一冊と言えるのではないだろうか、と考えている。

『開港地横濱・街の記憶 ① 』

昨年10月号まで8回に亘って掲載を続けてきた『横濱・コスモポリタンの群像』について、横濱中法人会より「もう少しくだけた、読み易いものにしてもらえないか」という要望があった。それほど堅苦しいものを書いていた実感はないが、やはり郷土史エッセイとなると史実を押えた上で書く必要があるので、どうしても読み手としては固いものに感じてしまうのだろう。かくして、かつて『横濱紀航』に掲載していた「街の記憶」を再現してみることにした。見知らぬ「コスモポリタン」の主人公よりは、身近な街並みの特定の場所を中心としたドラマにした方が、読み手としては親近感が湧き易いと考えたからだ。時間を掛けて素材を吟味する余裕もなかったので、とりあえず専門のアルフレッド・ジェラールを取り上げることにした。題名の「願わくば花の下にて……」は、言わずと知れた西行の「春死なん その如月の望月の頃」の短歌より借用したものだが、折しもAV女優、沙倉まなの書いた小説『春、死なん』と被る結果となった。これは偶然である(し、私はその小説を読んでもいない)。次回からはもう少し「くだけた」郷土史エッセイにしていきたい、と考えている。 (2020年3月号)

「横濱・コスモポリタンの群像 ⑧」

散々逡巡した挙句、ピエール・ロティを取り上げることにした。契機となったのは、元町時代の知己でもある作家・山崎洋子さんの新著『女たちのアンダーグラウンド』だった。前著『天使はブルースをうたう』と共にその基底をなす「横濱ハーフ」とそれを象徴する根岸外国人墓地に置かれた「片翼のエンジェル」のモニュメント。そのドラマの向こう側にロティの『お菊さん』が見えた。レガメのようなジャポニズム信奉者からは「コロニアニズム」(植民地主義)と非難されつつも、ロティはフランス海軍士官として以前にコスモポリタン作家としての複雑な回路を内包している。その深い襞が芥川や三島の文学に与えた影響を見逃すことはできない。山崎洋子とデュバールを触媒に、横濱と異文化間の恋を、「ロティの残り香」の中に描いてみた。 (2019年10月号)

「横濱・コスモポリタンの群像 ⑦ 」

横浜中法人会・会報 『中法ニュース』 への連載も七回目を迎えた。ふと気付けば、過去6回はいずれもイギリス人を取り上げている。第五話「浅瀬のざわめき」に記したように、開国直後の居留地には(買弁として連行されてきた中国人を除けば)約半数がイギリス人だった訳だから、何らかのかたちで歴史に足跡を遺したコスモポリタンを追っていくと、これは必然の帰結のようにも思える。ただし、私にとってのゴールはあくまでもフランス人、アルフレッド・ジェラールなのだ。

昨年ほぼ10ヶ月に亘ってひとつのご交誼を結ばせて頂いた。中学時代の同級生が夫君の赴任でフランスに住んでいた関係で、フランス語のカルチャー・スクールの同窓生を紹介してくれた。ジェラール伝の翻訳を完結させるために、7年越しでフランス語の校閲者を探していた私にとっての福音であった。その梅澤一江さんと、なんとその先生であるブロシェヌ先生のご協力まで得ることができて、フランス語の素人が何とかギュイヤール女史のジェラール伝の翻訳に目鼻をつけることができたのだ。

梅澤さん、ブロジェヌ先生とのご交誼の中から、改めて幕末以降の日仏交流を学ばせて頂いた。明治初期にはエミール・ギメとフェリックス・レガメーのコンビが日本探訪を文章と絵に遺している。更に明治20年前後にはあのピエール・ロティが海軍将校として来日し「お菊さん」を記した。これを契機に彼らの探訪記や小説を通読してみたのだが、彼らの関心は「日本」にあって「横濱」に限定されるものではない。フランス人を次回作に取り上げることにやや躊躇したときだった。

横濱時代に買って未読となっていた一冊の本に魅了されたのだ。松本純一『横浜にあったフランスの郵便局』。日本の外国郵便が整備される以前の、フランス領事館内に置かれた郵便局のいち郵便夫の話である。彼の生涯を追跡していく著者の姿がジェラールを追いかける自らに重なった。かくなる一作、である。 (2019年3月号)

「横濱・コスモポリタンの群像 ⑥」

前回「浅瀬のざわめき」を執筆して後、偶々和歌山毒物カレー事件を題材とした帚木蓬生の小説『悲素』を読んで、17世紀以降のヨーロッパでは、ヒ素水溶液を用いた夫殺しが頻繁に起きていたことを知ることになった。女性がモノとして扱われていた時代、不条理な結婚を背負わされた妻たちにとって、それが唯一の「復讐」の手段であったに違いない。こうした時代背景のもとに、フローベール『ボヴァリー夫人』を始め、ヒ素による自殺・殺人を題材とした数多くの小説が書かれることになった。とすれば、文学に造詣の深かったイーデスが夫ウォルター・カリューを殺害する手段としてヒ素を用いたのも、ヨーロッパ中世以降の伝統に従ったものと考えられなくもない。一方、最後まで主治医としてウォルターを診察しながら、妻の毒殺に思い至らなかったホィーラー医師には瑕疵はなかったのか。そんな疑問に駆られてホィーラーの半生を紐解いてみると、幕末・明治の医療後進国日本に骨を埋めた一人のイギリス人医師の哀しみもまた、垣間見ることができるのだ。(2018年10月号)

「横濱・コスモポリタンの群像 ⑤」

横濱外国人居留地に棲まうコスモポリタンは必ずしも地位と名声と財力の恩恵を被った者たちと限らない。居留地の歴史に名を止めることなき、延べ数万に及ぶであろう居留民の、こうした大半の無名の生活との交流から生まれた文化を、横濱は今に至るまで育んできたことを忘れることはない。横濱に起源を持つ日本の西欧化は正にこうしたひとびとの「生活」から伝播されたのだ。

ひょんな拍子に無名のひとびとは歴史に名を遺す事がある。明治29年に横濱外国人居留地で起きたスキャンダラスなこの夫殺害事件は、いち社交場支配人のあばずれ男と被疑者である妻の名を歴史に止めることになった。当時の在日外国人の世界が如何に狭いものだったかというのは、この事件の陪審員裁判の閉鎖性のみならず、弁護士と刑罰の執行責任者の二人が、幕末に渡日した二人の通訳官だった、ということからも自明である。役者は揃った。さて、開廷することにしよう。(2018年3月号)

「横濱・コスモポリタンの群像 ④」

幕末から明治に至る日本国内の革命を知る上で、在日公使アーネスト・サトウの日記は荻原延壽の緻密な抄訳からも分るように、海外からの客観的視座を与えてくれる第一級の資料であるが、サトウが開国直後、イギリス外務省の公募で雇われたカレッジ卒のいち通訳生であったことは余り知られていないようだ。当時、領事官から外交官に転出することは極めて稀有であり、日本語能力を含むサトウの文化理解がいかに飛び抜けていたかを物語る。「横濱・コスモポリタンの群像」第四話はそんなサトウと一年先輩の通訳生ラウダーを取り上げた。ラウダーは次回作の「伏線」になっている。(2017年9月号)

「横濱・コスモポリタンの群像 ③」

横浜中法人会よりの要請で、9月掲載予定の原稿を前倒しで6月号に掲載させて頂くことになった。第3回目は、娘婿がその造成に携わった山手公園に、インドから輸入し日本で初めてヒマラヤ杉を播種した、とされるジャパン・ヘラルド社の社主も務めたジョン・ヘンリー・ブルックを取り上げることにした。

ブルックは六歳で印刷工として奉公に出されながらも、独学により新聞記者となり、更には当時イギリスの植民地であったオーストラリアに渡り、特権階級から土地所有を開放しようとした自由主義政治家として大臣まで上り詰めた苦労人であった。しかし、彼はジャーナリストとしての舌鋒が余りに鋭すぎたが故に、自由主義者の同胞から排斥され、政治家として挫折し、日本にやってくる。

彼が日本にヒマラヤ杉を最初に播種したというのは史実による裏付けはないのだが、セイロンからインドを経て来濱する過程で、彼は巨木の持つ東洋の神性に目覚めたのではないか、という大胆な仮説に基づいている。その際に、故郷熊野の大樹を守った、今年生誕150年を迎えた南方熊楠の、神社合祀令反対運動を引き合いに使ったのだが、実は南方の方が数段興味深い人物であることは、本HP「唐変木の本棚から」に記した通りである。(2017年6月号)

「横濱・コスモポリタンの群像 ②」

多重人格、とはいわぬまでも、一人の人間に「二面性」が存在することに不思議はない。ましてや、「絆の妙」というのは正反対な性格の二人が、ふとした機会に意気投合したりすることであって、その接着剤は、成長過程の(とは、つまり老成した保守的な世代には稀有なことになる)許容力ある時代の、一種の「欠落感」の補完行為なのであろう。

その意味で、前回のチャールズ・ワーグマンと、このフェリーチェ・ベアトは、まさに「阿吽の狛犬」に喩うべき名コンビであるといえよう。同じ「イギリス人」でありながら、北欧に典型的な双極性障害と思しきワーグマンと、イタリア出自の楽天的なベアトのコンビが、幕末から明治初期にかけて、横濱で共同事業を営んでいたこと自体が、そんな人生の機微を象徴している気がしてならない。

イラストレーターとカメラマン、というこの二人の一見異質な共同事業の「特殊な利害関係」についての謎解きは本文に記したとおりだが、共通するのは、彼らがこの極東に「流れるべくして、流れてきた」ということだろう。彼らは、イギリス人という表層的な「資格」にしては、出自が辺境であるが故に、身を持て余した挙句、横濱に流れてきた、と言っても過言ではない。実は、それが魅力ある光彩を放つ「コスモポリタンの本質」ではないか、と考えている。

このシリーズの冒頭に、この二人を描いたのには、そんな理由があった。二人は、横濱というコスモポリタンの「入口」である。次回以降、そんな葛藤に人生を委ねた人々の群像を描いていければ、と考えている。(2017年3月号)

「横濱・コスモポリタンの群像 ①」

「横浜中法人会」の会報誌 『中法ニュース』 への連載を依頼された際に、実は相当に迷った。A.ジェラール同様に異文化の間に生きた横濱ゆかりの外国人をテーマにしたいと思っていたが、元横浜開港資料館研究員・斎藤多喜夫さんを始め、その類の人物紹介は山のように存在している。そこで、「原点」に一度立ち戻って見ることにした。私は、何故ジェラールに関心を抱いたのか。それは、多分、残された彼の「史実」に「人間としての葛藤」を垣間見たからだ、という事に気付いた。

連載第一回目の主人公に、迷わずにポンチ絵の元祖と言われた、チャールズ・ワーグマンを選んだ。彼はイギリス人であるが、若い頃、画家になる青雲の志を抱きパリで本格的な修業をした経験もあるし、弟は官立美術学校のロイヤル・アカデミーの会員でもある著名な画家でもある。そのワーグマンが、当時、製版技術が不十分で写真を掲載できなかった新聞 (「イラストレイティッド・ロンドン・ニューズ」) の記者兼イラストレーターとして中国、そして開港直後、幕末の日本に「派遣」される。日本に赴任した直後にイギリス公使オールコックと共に水戸攘夷浪士の襲撃で九死に一生を得たりしながら、記事とイラストをイギリスに送り続ける傍ら、副業として「ジャパン・パンチ」を横濱で創刊したのが、日本の「漫画」の始祖とされている。

しかし、一方で彼は東京美術学校による「官立美術」が確立する前に、確かな洋画技術を以て五姓田義松や高橋由一といった、日本洋画の草分けを育成していった師でもあったのだ。社会風刺のポンチ絵と、パリで修業した正統派の油絵。その混在と、そして英国人と日本人妻を娶った帰化人としての彼の中に彼の「葛藤」は存在した。これを内戦と旱魃で荒廃したスーダンで「ハゲワシと少女」を写真に収めピューリッァー賞を受賞しながら、観察者と当事者の葛藤の後に自殺した報道カメラマンとだぶらせながら、ワーグマンの「人間的葛藤」の描写を試みたものだ。

第二回目は、半年後の2017年3月号の予定だが、戦争写真家、フェリーチェ・ベアト、を追ってみたいと思っている。(2016年9月号)

A.ジェラールを語る

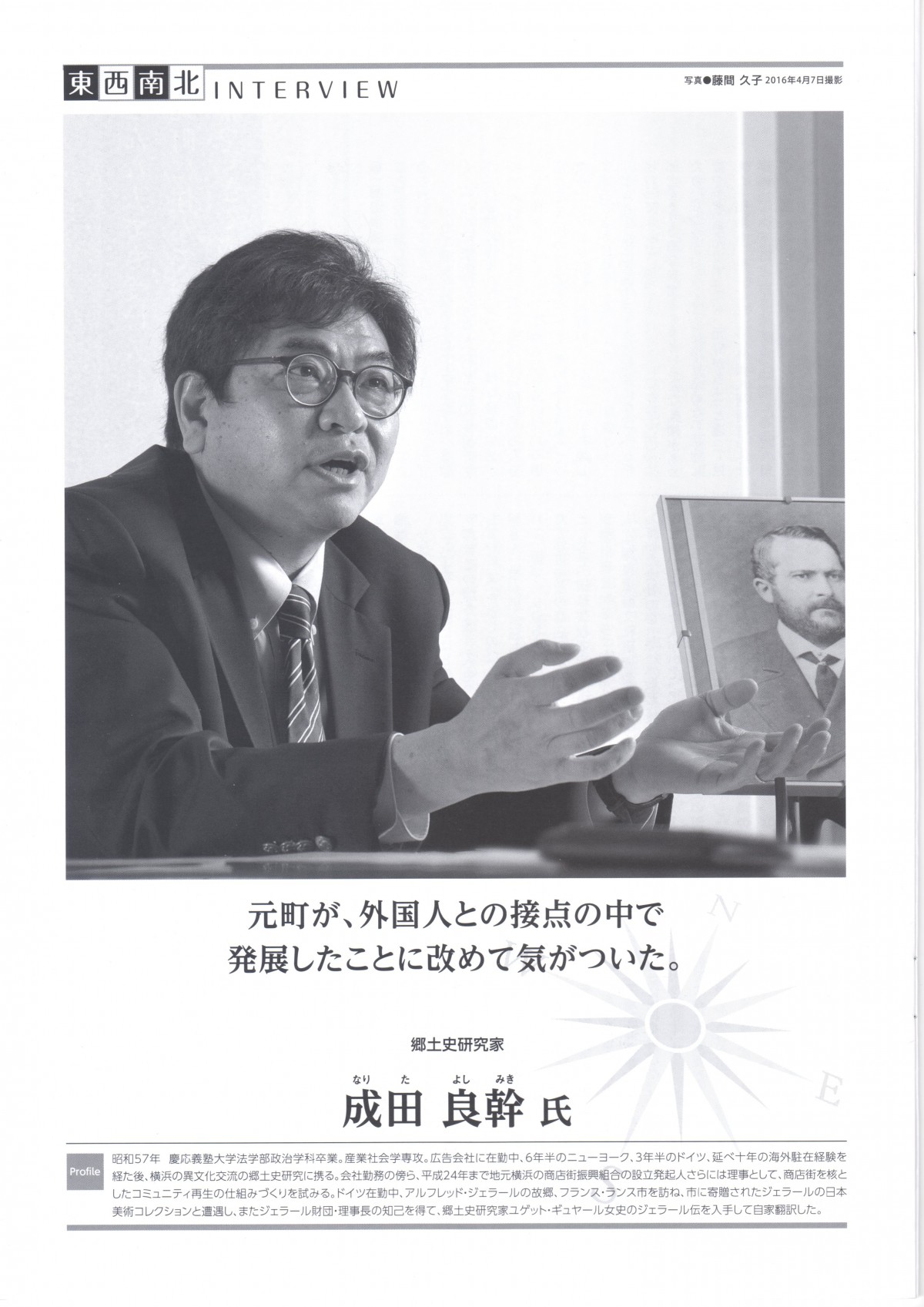

横濱を離れて三年半。商店街の制作プロダクション会社の社長さんから、唐突な依頼を頂く。やはりお仕事で広報副委員長をされている「公益社団法人 横浜中法人会」の会報誌(約3,000部)『中法ニュース』に横濱の歴史に関する連載をして欲しい。ついてはそのプロモーションのためのインタビュー記事を掲載したいのだが、というお話しであった。何故私が?と思ったのだが、「アルフレッド・ジェラールのお話しを中心に」ということだったので、ジェラールのプロモーションにもなると思い、お引き受けすることにした。

会社を早退し、関内の指定された場所に伺うと広報委員長の植草さんを始め皆さんの前で、持参したジェラールの肖像とツーショットで横濱をめぐるお話しをさせて頂いた。植草さんは、HPを逐一読まれていたようで、赤面の思いの一方で「ああ、一部の方には読んで頂けているのだなぁ」と妙な感心をしてしまった。恥ずかしながら私自身の「人と為り」を晒してしまう結果となったが、思い出深い邂逅となった。とりあえず、半年に1回の予定で「横濱・メトロポリタンの群像」というシリーズを書かせて頂くことになった。(2016年6月号)

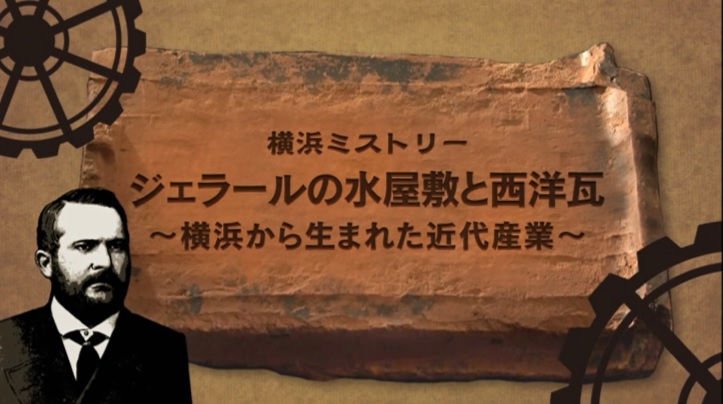

元町との再会

2015年の梅雨時のある日、「元町の大澤秀人さんからのご紹介で」という前振りで、横濱のCATV局の「YOU テレビ」の高科英昭プロデューサーからメールが入ってきた。彼がプロデュースしている『横浜ミストリー』という30分もののシリーズ番組でアルフレッド・ジェラールを取り上げたいのだが、取材に応じてもられないか、という依頼であった。そういえば、この年はジェラールの没後100年。もし、あのまま元町の商店街の理事を続けていたら、きっと「ジェラールの没後100年祭」を企画・主催していたのに、などと考えていた頃だった。

週末に早速、資料を持参し、鶴見駅近くのYOU テレビ本社に高科氏を訪ねると、彼は、本HPに掲載されているジェラール関連記事を既に全部読まれていて、更に、「横浜都市発展記念館」の青木祐介学芸員を始め、目ぼしいジェラール研究家とのコンタクトを済まされていたのには流石に頭の下がる思いだった。

番組の企画・構成について可能な限りのアドバイスをさせて頂いた後、私本人にもご出演願えないか、という依頼を受けた。郷土史誌『横濱紀航』にジェラールに関するエッセーを掲載して頂いた大澤さんのご紹介ということもあったので、多少は躊躇しながらご依頼を受けることになった。

撮影は8月上旬の蝉しぐれの中、元町元自治運営会長の杉島和三郎さん、霧笛楼社長の鈴木信晴さんとの共演で、撮影の合間を縫って、三年振りに元町の方々との再会も果たせ、印象深い撮影の一日(杉島さんは二日撮影に参加されている)となった。

番組名は『ジェラールの水屋敷と西洋瓦~横浜から生まれた近代産業~』ということで、2015年9月にYOU テレビならびにそのネットワーク(J:COMなど)で1ヶ月間繰り返し放映された。私は、番組の中で帰仏後、ランスで農業指導にあたり、シャンパンの増産に貢献したジェラールについて語っている。

因みに、レポーターをされている安井千紘さんは、後に分かったことなのだが、私のゼミの教授の教え子のゼミ、つまり兄弟ゼミを卒業されNHK横浜放送局のアナウンサーからフリーに転身された才媛であったのには驚かされた。これも不思議な縁、のひとつである。

ジェラールもブザンヌの墓の下で喜んでくれているに違いない。

みちしるべ

商店街の設立発起人のひと仕事を終え、慌しくドイツへと赴任した。法人化の目的であった街路整備の一環として、美しく整備された街路のサイネージに、アルフレッド・ジェラールの事を標してくれないか、という依頼は、ドイツにいながら商店街との絆を確認できるものだった。今でも、この「街の香りと足跡」のシリーズで記した『横濱の水売り男』は、サイネージのひとつに収められていることだろう。まさに、街の持つ歴史の道標、なのである。

ドイツ特派員報告

ばたばたと、商店街振興組合の設立発起人としての仕事を済ませ、2005年春にドイツ・デュッセルドルフに赴任すると、早速、前出のフリーペーパーの編集をしていたMさんから執筆依頼を頂いた。元会員としてドイツの街並みの雑感を書いてもらえないか、ということだった。ドイツの街は方状の道に面してアパートメントが並び、その内側に「中庭」を形成する。これは、住民が共有するスペースであり、日々草花を愛でながら会話を愉しむコミュニティーの場でもあった。これを仲通りの生活感に譬えたものである。事実、ドイツでの生活は快適なものではあったが、やはりドイツ語を喋らない住人には疎外感を抱かせる閉鎖性は、アメリカにはないものだった。

挫折と邂逅

ニューヨークでの6年半の勤務を終えて、国内の外資合弁に2年半身を投じた結果、2004 年には大きな挫折を味わうことになった。そんな時に、行きつけの理容室のご主人に誘われて顔を出し始めたのが、商店街の会合だった。元町というオープンでフレンドリィな雰囲気にすっかり溶け込んでしまった。商店街のフリーペーパーに寄せた一文。…といっても長すぎる。よくもまあ、こんな冗長な文書を載せてくれたものだが、当時、この制作にあたって商店街に甚大な貢献されたMさんが急逝されたのは、この5年後のことだった。

初夢の思い出

1991年元旦号の社内報に「あなたの初夢」というテーマで投稿を求められた。その前年のゴールデンウィーク、一週間40度近い熱が続いた揚句発疹が出て、連休明けに病院に行けば、即入院。急性肝炎であった。病室で読んだ一冊が、椎名誠の 『アド・バード』 だった。当時、イベントやスペースデザインを行う部署にいたことから、近未来のバーチャルリアリティを描いてみたものだが、時代の流れは既に、その先を走っているようだ。この2年後、速成の早朝英会話レッスンもそこそこにニューヨークへと赴任することになる。

決して巧文家ではないが、文章を書くことが好きだ。入社試験も課題作文だけは満点だった。しかし、やがて文章は時に他者の力添えとなる反面、死に至らせるほどの負の力を持つことを痛感することになる。社内文書は端的で正確であるべきことを学んだ。創作好きが創ることを奪われ、雇われ身のモノ書きは迷走する。(掲載画面はクリックで拡大します)