唐変木の書棚より

『ジョージ・オーウェル ― 「人間らしさへの讃歌」』― 川端 康雄 著

インド植民地の英国役人の息子として上層中間層のスノッブな家庭に育ちながら、ジョージ・オーウェルことエリック・アーサー・ブレアは子供の頃から下層階級の子供たちに共感を寄せ、名門イートン校を卒業するとオックスフォード、ケンブリッジに進学する仲間を横目に見ながら自ら志願してインド帝国警察の下級役人として誰もが嫌がるビルマに赴任した。そこで帝国主義の支配の手先の職務にありながら原住民の被差別的苦渋にやはり共感し、その強奪行為の欺瞞に覚醒しこれを憎悪する。

四年半に亘る自己撞着の職務に分裂の危機を極限まで押し殺し、これを辞し帰国すると作家修行としてロンドン、パリを放浪して社会の底辺に接しフリーライターとなるが、時は1930年代、ロシア革命の余波によりブレアも社会主義運動への共感を深めていくが、現実に存在しているソ連の社会主義体制の労働者と離反した独善と独裁に早くも覚醒しこれを憎悪する。

こうしてブレアの敵として慄然と現出するのはイデオロギーの如何を問わぬ「全体主義」という魔物であり、次に登場するファシズムにも果敢に対峙し、その前哨戦ともいえるスペイン内戦で共和国政府軍に参戦して負傷し、九死に一生を得る。ブレアにとってはその負傷よりも共和国軍内での共産主義者間(スターリン派とトロッキスト間)の抗争の方が大きな禍根として残った。これが『動物農場』執筆の強い動機に繋がる。

私ごとだが、40年余り以前、高校の英語のリーダーで読んだのが、かの『動物農場』であった。敬虔なカソリック信者の老英語教師は生徒に反共産主義思想を植付けようとこの教材を選択したに違いない、と生徒の間では悪評芬々であったが、確かに戦後の左翼陣営から向けられたジョージ・オーウェル批判はこうした色眼鏡に多く負っていたような気がする。しかし数十年を経てソ連の社会主義体制の実験は破綻し、東西冷戦が氷解した今、現前するのは自国優先主義により増幅され増殖しつつある全体主義国家の楼閣である。この8年間の日本政府の取り組んできた特定秘密保護法、安保法制に加え、政権の数に任せた横暴、反民主主義的傾向、新自由主義経済の弊害、行政手続きの隠蔽・不透明化など為政者の権限の強化に対して、改めて「イデオロギーを超えた」ジョージ・オーウェルの警鐘に耳を傾けてみる必要性を痛感するのは、私だけではないだろう。この傾向はウィズコロナに伴う私権制限、監視強化などで国家によって更に増強されていくに違いない。

本著を読んで痛感するのは、ブレアの異質なる者への共感性の高さとそれに惹起される俯瞰しうる地平の広さである。敢えて文化や思想の対立・交錯する領域に(時には生命を賭して)身を投ずることによって得られる経験を、鋭い感受性で受け止め作品というアウトプットに纏めていくプロセスこそが、彼の「覚醒」の源泉であったことがこの評伝で浮き彫りになっていく。

そう、私たちもそろそろこの「茹でガエル」のような現状から「覚醒」する必要がありそうだ。改めて『動物農場』『1984』を再読してみる、そんな時節なのかもしれない。

『後藤新平 ― 日本の羅針盤となった男』 ― 山岡 淳一郎 著

現岩手県にあった小藩・水沢藩の士族として幕末に生を享けたが故に、戊辰戦争で朝敵・賊軍として虐げられた境遇が終生後藤新平をして薩長藩閥の政権・軍部への敵愾心を燃やさせ続けることになるのだが、そんな後藤も当初は医師としての経歴を歩み始めた事は余り知られていないのではなかろうか。貧乏県の地域産業振興と地方自治に血道を挙げた県副知事・安場保和にその才を見出された事に端を発している。安場が転任地福島に開設した西洋医学校に入学した後藤は、ここで公共衛生の重要性を叩き込まれ、安場の師・横井小楠(勝海舟に怖れられた儒学者で「維新」の発案者)の「公共の思想」を血肉化する。

不如意な事件に連座させられ無実の罪で半年投獄され、後藤の役人嫌いは増幅される。陸軍の検疫に当る検疫委員として、日清戦争後の帰還兵の検疫体制の整備にあたる際にも官僚や軍人との軋轢を跳ね除けならが伝染病の蔓延を未然に防ぐことで頭角を現していく。後藤の「大風呂敷」とは、既成概念や慣例に囚われた官僚制への対立軸として持ち出された一種の理念型であって、既得権を侵害された者達による嫉妬や揶揄に他ならないのだ。

こうして実績を積みながら後藤は次第に政権の中枢へと近接して行くが、藩閥嫌いと反官権は徹底しながらも、これをただ忌避するのではなく寧ろ「公共の思想」実現のために藩閥と権力を利用しているようにさえ見えてくる。官民格差の時代にあって、炭鉱労働者の衛生改善、貧民救済などによって結果的により国富が増大して行く、という思想の実現を体制内で図っていく。台湾統治に踏み出したのも当初の軍による高圧的な支配体制に民衆が抵抗したことを見兼ねて、本国の制度を強要せず物理的な文明化による民心把握の実現を自ら試みたからに他ならない。また、満鉄経営においても後藤は軍部の独走を抑えながら如何に日本と満洲の国益を最大化するかに猛進したと言っていいだろう。

だが、後藤の理想の背後では常に藩閥や軍部、更には政党間の党利党略といった利害が渦巻いていた。結果論としては後藤の理想はこうした利害に背中を押された「侵略行為」への加担と看做されざるを得なかったのだろう。社会の利益集団は時に個人の理想を利用しながら思わぬ方向に追い遣ってしまうことがある。

そして、後藤が政権の中枢(内務大臣)で最後に関わった、関東大震災による首都復興。まさにアメーバーのように無秩序に拡大した首都東京を、被災を機に欧米型の計画都市へと抜本的に変貌させる大計画に、後藤は30億円(当時の国家予算の約3倍近く)という大風呂敷をぶち上げる。「公共の思想」によれば公共の福祉が増大する限りたとえ国債で借金をしてでも将来償還しうる目算がたつ(例えば国有化した土地資産の高額売却)という後藤の主張は、目前の被災者への応急的措置を限られた財政で賄う「現実論」の前に潰えることになった。本著最終盤に紹介される、枢密院・伊東巳代治と後藤の論争は、まさに公共の思想に個別の利害を優先させる現在日本の政局を見る思いがする。「公助」を掲げる現宰相は、「公」とは、政治権力を握る者が民衆に押し付け全体主義に従わせる方便ではなく、人が共に生き続けるためにイデオロギーや経済の壁を超えて築くべき社会的共通基盤である、という後藤新平の「公共の思想」をどれだけ理解しているのだろうか。

徒に政争に時間を掛けて復興を遅らせるのは後藤の本意ではない。屈服して政権を去った後藤は残された生涯を「政治の倫理化」運動に捧げた、というのも現政権の暗部を反転させたネガ焼きを観る思いがする。「今、後藤新平が生きていたら……」という問いは、首都東京の無秩序な拡大を許容した都市建設のみならず、暗澹たる腐敗した現在の政治に対しても投げ掛けられるべきものではなかろうか。

著者、山岡淳一郎は現代日本社会や政治に切り込む著作もあるノンフィクション作家だが、本著に見られる、論理的な構成力、本質に迫る史料解釈、人間性を浮き彫りにする人物描写、普遍性ある問題提起、何れをとっても他の追随を許さぬ筆力を持っている。揺るぎない近現代史の評伝の一冊として本著を挙げておきたい。

『五・一五事件―海軍青年将校たちの「昭和維新」』― 小山 俊樹 著

『狼の義―新 犬養木堂伝』― 林 新・堀川 惠子 著

だが、この証言は極めて重要な背景を持っている。五・一五事件で海軍青年将校らが主張したのは金解禁で傷口の広がった恐慌による農村部の貧困救済と、これを他所に私利私欲のために政治を貪る政党・財閥の打破であり、軍事裁判を通じ苦境に喘ぐ世論は次第に青年将校らに同情的になっていった。しかし、皮肉な事に彼らが殺害した犬養毅こそ、明治の国会開設時より特権的な藩閥政治の打破と、正に湧き起こりつつある軍閥政治に対峙した政治家であったのだ。元老による藩閥政治から転換しつつあった政党政治は犬養の死によって絶たれ、その後戦争に向けて軍部が政治の主導権を握って行くことになる。いわば犬養の死こそ戦前の重要な転換点であった。

その木堂・犬養毅の小説風の評伝が『狼の義』である。岡山に生まれ、21歳で(学生の身分のまま)明治10年の西南戦争の従軍記者となった犬養は、藩閥政治の犠牲者となった西郷隆盛に深く心酔すると共に、新聞記者として藩閥政治との対決を始める。明治23年の国会開設以降、恩師・福沢諭吉に触発されて代議士となり、藩閥・元老政治から政党を主体とした議院内閣制への転換を図ろうと群雄割拠の政党間の闘争に巻き込まれながら邁進していく姿は正に一匹の狼の如きである。犬養の生涯は明治から昭和戦前の憲政史をなぞるものだけに、登場人物の多士済々ぶりには事欠かない。

党利党略に塗れた初期の政党の烏合離散の醜態には想像を絶するものがある。本著で紹介されているある評論家の指摘「政党を大きくするには無主義、無節制でただ党を大きくすることを考えるのがよく、なまじっか政策を行おうとすれば党は小さくなる。」とは犬養が生涯抱えたジレンマだった。尊敬する師より論語の「剛毅木訥近仁」(意志が強く飾り気がなく口数が少ないのは道徳の理想とする「仁」に近い)から「木堂」との号を与えられた程の犬養である。国会開設の初期に自らの主張を曲げて多数派工作を行った結果、所属政党が瓦解してしまうという轍を踏んだ犬養は、その後生涯「ぶれる」ことは無かった。

孫文の中国革命運動にも助力し、その大陸人脈を活かして首相就任後も、満州事変以降の関東軍の独走を抑えようと和平工作を隠密裡に進めながらも、軍部に発覚して断念したという史実も本著で初めて知った。軍事予算の拡大を阻止しようと血道を上げていたことからも、五・一五事件で海軍青年将校に射殺されたのも「無作為に選ばれた一人」では決してなかったことを伺わせるものだろう。五・一五事件での犬養の死は、その後戦争へと決壊していく堤防の最初の一穴だった、と言えるかもしれない。五・一五事件の犯人たちは世論の同情論、多数の嘆願書によって、一人の死刑・無期懲役もなく求刑に対する減刑判決を受けることになり、4年後の二・二六事件への伏流水となっていく。

堀川惠子は『戦禍に生きた演劇人』や『死刑囚永山則夫』などで既に馴染み深いノンフィクション作家だが、森新はNHKプロデューサーとして優れたドキュメンタリーを世に送った堀川の夫である。事情は詳しく記されていないが、2017年に60歳で没した夫の遺志を継いで、彼がライフワークとした犬養毅伝を書いた、とあとがきにある。これ自体が本著に隠された「もう一つのドラマ」であるに違いない。470頁に及ぶ政治劇の壮大な舞台を堪能して頂きたい。

『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』― 村上 春樹 著

『宮沢賢治の真実―修羅を生きた詩人』 ― 今野 勉 著

その詩、その童話は誰にも幼少の頃の仄かな記憶を呼び覚す温かさを内包するとともに、多様なイメージや解釈を惹起する「多義性」を持つが故に万人の心を魅き付ける。「正解」は存在せず、読者ひとりひとりの「答え」が許容されているに過ぎない。この多様性の遥かなる地平に降り立った瞬間、賢治は天上に輝く銀河のように超越する。数多くの「賢治論」が存在し、そして永きに亘って(読者それぞれの仕方で)賢治が愛される理由はここにある。詩、あるいは詩人とは本来そうした存在なのかも知れない。

賢治の謎が生まれた最大の原因は、賢治が作品を自身のカタルシスと考えていたからだ。懊悩より生まれ出でた自らの宗教的倫理や思想を他者に伝達する手段としてではなく、恰も預言者のようにそれをベールに包んで作品の中に幽閉しようとした。玩物喪志のように賢治が幾度も幾度も作品の原稿に手を加え続けたのは、作品という自閉的世界で彼自身の理想の珠玉を研磨しようとした痕跡と言えるだろう。自らの生の軌跡を確かめるように。賢治は生を常に上昇し続ける運動論と考えていた。そして個人的経験という特殊性を突き詰めていくことにより、多くの人に共鳴を与え得る普遍性へと作品は昇華されていく。

「銀河鉄道の夜」の主人公ジョバンニの親友、死出に旅立つカムパネルラは、従来、不遇の内に死んだ賢治の妹・とし子の分身と考えられてきた。しかし、著者は「猥」「嘲笑」「凶」「呪」といった不吉な言葉の並ぶ一編の文語詩の謎を解き明かすうちに、カムパネルラの別のモデルに辿り着いていく。それは賢治が作品群の中に幽閉しようとした幾重もの秘密の扉の鍵をひとつひとつ解錠していく作業に近い。これは、賢治の生涯に起きた事件や経験を丹念に調べ上げ、同時に作品の書かれた時期をこれとシンクロさせることによって、賢治が作品に込めた意味を推測していく、という推理小説のような手法で進められていく。そして度重なる改稿の持つ意味さえも解き明かされていく。

「永訣の朝」に私たちがかつて読み取ったような妹・とし子への兄妹愛を超越した愛の姿は大きな誤解であった事を知ることになる。二人の間に存在していたのは、寧ろ余りに似通った感性と経験に基づく深い共感であった。その二人の共感を紡いだ共通の経験とは「禁断の恋」(あるいは「禁断の性」)であった。「銀河鉄道の夜」の舞台となった「ケンタウル祭」の夜。ケンタウロス、即ち半人半獣の怪物は正に賢治が自らを投影した姿であったのだ。

テレビ演出家としての著者の「演出」が見事に生かされたノンフィクションといえる。読者はその「謎解き」のプロセスに惹き込まれるように時を忘れることだろう。そして読後に、今まで何処か遠い存在であった宮沢賢治を「ひとりの生身の人間」として身近に感じるに違いない。

『メメント・モリ』 ― 原田 宗典 著

若い頃、同世代でもある原田宗典のファンだった。彼の作品には、軽妙なウィットの中に客体化された深い人間観察がある。だが、1996年の自動車事故以降、暗い影を宿したようだ。そして2013年の薬物所持・使用による逮捕以降、作家は筆を折った。そして2018年に新作を発表するまでの空白の時間をエッセイ風の私小説に纏めたものが本著である。

「メメント・モリ」は、生と死が同じ地平に存在するインド放浪を写しとった藤原新也の写真文集のタイトルにも使われているが、「死を想え」というラテン語である。原田宗典は、自ら抱えた双極性障害(躁鬱病)に起因する日常生活の破綻の折々に過ってきた「死の影」を綴っていく。身近な人間の突然の死に接し、実は彼の事を何も知らなかったことに唖然とする自分。ある温泉場でふと知り合った男の重い過去の告白と、その直後に訪れた男の死。親しくしていた薬の売人の失踪。麻薬仲間の飼い犬の使い捨てライターによるガス中毒自死。そして、自らが逮捕されるに至った大麻・覚醒剤の不法所持と使用の経緯。婚外子を産んだ不倫相手より受けた訴訟。それによる家庭内破綻。自殺未遂。……こう並べてみると凄惨な私小説に思えるのだが、原田宗典はそんな「どうしようもないわたし」を客体化しウィットの中に笑い飛ばしてしまう。そう、昔の原田宗典がそこにいる。

おそらくこの小説の中で最も印象深いのは、世界中で闘う日本人傭兵へのインタビューではないだろうか。少年の頃から武器と戦争に憧れ自衛隊に入隊するが、その「温さ」に飽き足らず、アフガニスタン、ミャンマー民族紛争、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争に傭兵部隊として参加し、自ら武器を取って「殺すか殺されるか」の最前線をいくつも経験した男の話しである。同じ日本人傭兵と実戦の最中に撮影したビデオ、首切りや爆破による遺体の散乱の記録を平然と見せようとする男の「ありさま」を主人公は冷徹な眼差しで見詰める。受け身の死ではない、生存競争とも言える殺し合いの生臭い死がそこには存在している。

物語の最後に置かれた、友人の赤ん坊の微笑ましい成長の描写でこの小説が安息を与えてくれる辺りは、伊丹十三の映画 『タンポポ』 のエンディングに似ている。読者はここで初めて生と死が表裏一体をなしていること、そして人生に訪れる様々な苦節も決して安息と無縁に存在するものではないこと、に気付かされることだろう。原田宗典の視線は恩讐の彼方にあって、既に脱俗の域に達していると言っていいかもしれない。同じ、双極性障害を抱えた、北杜夫の澄み切ったユーモアに通じるものを感じる。

(2020年7月1日)

『神戸』『続神戸』『俳愚伝』 ― 西東 三鬼 著

これは、35歳の西東三鬼が胸部疾患で生死を彷徨った

私が西東三鬼を心に刻んだのは昭和42年、NHKドラ

西東三鬼こと斎藤敬直が家庭を捨てる背景には「京大俳

神戸で惹き起こされる多彩な人間ドラマはそれこそ本編

ドラマでは紹介されていないのだが、本著を読むと、三

但し、読者はあくまでも本著がフィクションであること

西東三鬼が目指した無季俳句とは、季語に縛られた「風

『樹木たちの知られざる生活―森林管理官が聴いた森の声』 ペーター・ヴォールレーベン 著

先ず驚かされるのは、樹木たちは根毛や芳香物質の発散

同じ事は樹の根毛を...通じても行われていて、離れた樹同士は地中に張り巡らさ

そして樹も学習する。よく知られた実験では、水滴を落

このように樹木たちは動物や人間と同様の「社会」を形

著者は国営の営林署に勤めながら生産性を重視した植林

ソローの『森の生活』を読んだ時のような爽快感を与え

『女帝 小池百合子』― 石井 妙子 著

著者の前著『原節子の真実』を読み、その取材力に敬服

誰にでも一度や二度、こんな人物に出会った経験がある

著者は小池の幼児期の住環境、右頬の痣、そして父親に

同じ敷地に住んでいた従姉妹(伯父の娘)と英語力を競

テレビキャスターを経て1992年、日本新党から出馬

冒頭に述べた通り著者の本著執筆の動機は政治的信条に

本著を読みながら、私はフリッツ・ヤングの映画『メト

(2020年6月5日)

『阿佐ヶ谷姉妹の のほほんふたり暮らし』 阿佐ヶ谷姉妹 著

四十歳半ばの芸人姉妹……とはいっても実の姉妹ではな

そもそも姉のエリコの阿佐ヶ谷北の商店街の路地を入っ

本当の意味で「力が抜けている」のは妹のミホの方で「

私事ながら私が良く散策する桃園川緑道はこの商店街と

女性版「The odd couple(おかしな二人)」とも称すべき佳作、と言

『令和日本の敗戦 ― 虚構の経済と蹂躙の政治を暴く』 田崎 基 著

神奈川新聞の記者である著者は、支持率と体面を保つた

「失敗の本質」を国民に知らしめる事なく隠蔽と改竄と

本著は正に新型コロナウィルス蔓延の初期に書かれてい

『人口減少社会という希望 ― コミュニティ経済の生成と地球倫理』 広井 良典 著

今から十年程前、当時街づくりのお手伝いをしていた商

その広井教授が、今後の日本社会の人口動態を見据えた

「人口減少が何故希望に繋がるのだろうか」と思うのは

最新号でコロナ後の社会動向を特集している雑誌『世界

お節介甚だしい「新しい生活様式」の強要はもとより「

『消滅世界』 ― 村田 沙耶香 著

村田沙耶香には毒がある。芥川賞受賞作の 『コンビニ人間』 ではその毒はさり気なくオブラートに包まれていたのだが、その前作に当る本作品では恰も被膜の薄く剥がれかかったリード線をいじくり回しているうちに感電してしまうような、そんな毒を宿が宿っている。それが、この作家の「本性」であることを忘れてはいけない。

セックスレスの進んだ近未来。動物としての種の本能を失いかけた人類は人工授精により子どもを授かる。主人公の坂口雨音(あまね)31歳は、25歳の時に婚活パーティーで知り合った最初の夫にセックスを強要されたことが原因で離婚していた。雨音は珍しく父母の「交尾」によって生を享け、そんな雨音に母親は旧態依然の恋愛と性交による家族を持たせようと「呪い」を掛ける。「恋愛」「生殖」「家族」が全く切り離された世界で、雨音は再婚するが、夫の(別の女性との)「失恋」の痛手を癒すために二人で実験都市に転居する。その実験都市では女性のみならず男性も人工子宮を使って出産し、男女のステディな夫婦関係は認められておらず、子どもは社会全体で育成される、つまり「家族」が極限まで否定された分子化された世界だった。そして子どもを出産した夫との離別を経て、雨音は母親の呪いを払拭するかのように……。

この文庫版には精神科医の斎藤環が解説を書いている。それ自体が一種異様な取扱いではあるが、彼は、この小説は男性にとっては「ディストピア」女性にとっては「ユートピア」小説と映るかもしれないが、そうした評価自体が読者の潜在的な異性愛主義の顕れである、と適確な評価を下している。

上野千鶴子 『女ぎらい ― ニッポンのミソジニー』 は男性に潜在する女性蔑視に対する徹底した告発本であるが、男性の読者は自ら囚われていた偏執から解放される知的快感を得られるという意味で決して読後感は悪くはない。一方で、この 『消滅世界』 では著者の異性愛主義へのアンチテーゼが強烈にフィクショナライズされているだけに、男性の読者がそれを克服することは至難の業と言えるかもしれない。つまり、多くの男性読者は本著に嫌悪感を催すのではないだろうか。その意味で、斎藤環が評する通り、本作の投げかけた意味は深みを増していくのだ。何故なら、村田沙耶香の描くこの近未来社会は現状の延長線上にリアルに想定できる社会だからなのだ。つまり「それでもいいの?」なのか「それでもいいんだ」という問いを読者自身が自らに投掛けるための絶好の試金石となるからだ。果たして、村田沙耶香自身がその問いに対してどのような回答を用意しているのかは、本小説を読む限りは分からないのだが、既にそうした偏執を乗り越えた境地になければ、こうした小説は書けるものではないだろう。

女性客が大半を占めるある講演会で、作家の石田衣良が「皆さん、セックスをしましょう!」と唐突に口にしたことを今でも印象深く覚えているが、人間の本質と常に向き合っている作家にとっては、少子化の進んだこの日本社会の歪みは恐らく避けては通れないリアリティであり、そして正にだからこそ彼らの小説のモチーフとせざるを得ないことに、現代作家の「時代性」を感じるのは私だけだろうか。

(2020年3月23日)

『地図から消される街 ― 3.11後の「言ってはいけない真実」』 青木 美希 著

本質を暴かれた時、人は茫然自失となる。朝日新聞の記者・青木美希が、福島原発事故の激震が日本という社会全体に及ぼした爪痕を弱者の視点でフィールドワークし記事に記していく過程で、私たちは救いようのないこの現代の日本社会に幻滅を禁じざるを得ないのは、彼女がその社会の本質に迫り得ているからに他ならない。本著はいわば「原発社会学」といっても過言ではない。

原発事故(敢えて本著では震災は丁寧に濾過されている)からの「復興」の名の下に汚染地域からの避難指示が徐々に解除されていく報道を目にする度に、「復興」が着実に前進しているという印象を持つだろう。だが、実際に放射能汚染により故郷を追われた人たちの視線で、記者の目は異なる相貌を明らかにしていく。本当に避難解除地域の除染は大丈夫なのだろうか。記者の取材によって「偽装除染」の実態が明らかにされていく。被曝リスクを伴う除染作業者には全国から底辺の日雇い労働者が集められ、防御手段も十分に与えられず放射能に晒されながら作業を行っている。除染作業の受注は二重・三重の下請けとなっており、国から支給される除染手当は中間搾取される。そして元請の現場責任者は汚染物を袋に収納もせず川に流すよう作業労働者に指示しているし、除染後の検査も片手間にしか行われていない。効率優先の発想が被爆リスクの軽減という目的に優先している。いや、阻害していると言ったほうがいいかもしれない。

避難解除地域に戻ってくるのは元の住民の4%に過ぎない。新たな居住者は福島第一原発の廃炉作業にあたる作業員たちだ。元住民が不安で戻れないのはそもそも上記のような「偽装除染」が公然と行われていることを知っているからに他ならない。特に子どもを持った母親たちは子どもを被曝から守るために指定避難地域より更に離れた場所に自主避難をしている。しかし国が進める「帰還」の進行に伴い、自主避難者から避難住宅や補助は打ち切られていく。福島で働く世帯主と離れて子どもを育てる母子家庭への補助は特に薄く、更に親の差別発言に誘発される学校での「原発いじめ」を教育者が放置している。親の離婚や家族離散も多く、母親は経済的に窮地に追い込まれて自殺に至るケースも少なくない。

こうした弱者を切り捨ててまで、国は避難解除地域への帰還を進めることで補助金を削減しようと考える。2013年8月には、原子炉建屋の瓦礫処理の粉塵が大規模飛散し、今まで汚染されたことのなかった南相馬の稲が基準値を超えて汚染された事件が起こった。農水省は稲穂が部分的に被曝していることから、降雨等によるものではなく、粉塵による被曝被害と考えたが、内閣府原子力被災者生活支援チーム事務局長の次の発言で隠蔽されることになった。「東電が1万ベクレルを超える放射性物質が放出されたと説明した…(中略)…いまだに多量の飛散が起こっているのではないか、と国民に受け止められ、無用な混乱を招く。」 住民の健康より避難解除地域への帰還の推進が優先されているのだ。

東京新聞の望月衣塑子記者にしても朝日新聞の青木美希記者にしても、地を這う取材から積上げてきた真実を、これを隠蔽しようと目論む政権や(マスコミ自体を含む)保守的体制に突きつける才能に長けているのは、やはり女性特有の直観や第六感が優れている故かもしれない。弱者への共感と母性に近接するものがある以上に、そこには効率性、経済優先主義を超越した「種の保全」への欲求が働いている。残念ながらつい先日、青木記者が新聞社内人事により、4月から記者を外され内勤となるという本人のメッセージがfacebookに掲げられた。勿論、我われはその「影の力」の正体を(望月記者が暴いたように)知っているのだが、本著に記された原発問題と同様に、その「影の力」を一方で温存させ無意識にこれに加担している私たち自身の責務が問われていようことは、上記の「原発いじめ」のケースでも明らかであろう。

本著を読み改めて「原発」という鵺のような不気味な妖怪の存在を痛感した。ポジティブにせよネガティブにせよ、この「原発」という「可視化できない力と毒」を併せ持った存在は、私たちの思考の自由を奪うように虜にしていく。金融資本主義と化した日本において、「経済優先主義」は既に合理的社会政策の域を超えて「経済優先教」という国民宗教と化しているのではないだろうか。経済合理性を追究した原発の使命が福島第一原発事故後完全に崩壊した後も、為政者がこれに固執するのも、もはやカルト化した宗教的「信仰」に他ならない。青木記者がいみじくも本著で「原発は潜在的な核抑止力である」と発言した石破茂の発言を引用しているが、保阪正康が『日本の原爆』で示唆した通り、経済力の次にこの国が追求しようとしているのは、軍事力という、あの敗戦で一度捨て去った筈の神話なのかもしれない。そう、それを翼賛していたのも過去のこの国のひとりびとり、であったことを忘れてはいけない。

(2020年3月22日)

『パニック・裸の王様』 ― 開高 健 著

昭和5年生まれの開高は13歳で父を失い、母と二人の

舞台は某県庁の山林課。主人公・俊介は本庁より派遣さ

笹は正確に120年に一回秋に花をつけて枯れる。その

愈々春を迎え、俊介の予想通り県内中を鼠害のパニック

鼠害問題はこうして政争の道具に使われていく。県民の

その料亭に唐突に出現した局長は、昨年の鼠害対策の上

この物語の結末は意表を突く、そして読者の心に深く刻

『開高健全集 第1巻 ― 初期短編・パニック』

昨年12月で没後30年、そして今年12月で生誕90

そもそもフィクションに何らリアリティを感じなかった

開高健の没後2年を経て1991年から新潮社より刊行

1957年の「新日本文学」に掲載された「パニック」

こうしたモティーフは特に「あかでみあ めらんこりあ

「全集」を読む醍醐味はここにある。かつて石川淳選集

『33個めの石 ― 傷ついた現代のための哲学』 ― 森岡 正博 著

この著者のことを知ったのは、日本社会の分断と社会的

人間は自らが住む国の国境と同様、常に何らかのボーダ

例えば欧米資産家たちによる東南アジアの貧困地域への

生と死、恐怖と安寧、自然と人間、ナショナリズム、パ

『関東大震災』 ― 吉村 昭 著

『証言集・関東大震災直後 朝鮮人と日本人』 ― 西崎 雅夫 編

大正4年10月大正天皇の即位式が京都で行われた直後

そして大正12年9月1日を迎える。吉村の筆は丁寧に

だが、本当の災禍はこの後やってくる。通信が寸断され

相模湾を震源とすることから特に被害の大きかった横浜

被災の不安に置かれた市民や被災者たちは自己防衛のた

この悲惨な民間殺戮の有様は、『証言集・関東大震災の

この二冊を読みながらあることに気付かされた。関東大

果たして戦後、日本人は変わったのだろうか。現在の日

『阿房列車』 ― 内田 百閒 著

『実歴・阿房列車先生』 ― 平山 三郎 著

小説新潮に発表された「特別阿房列車」はその後シリー

そこには芭蕉の『奥の細道』と曾良の随行日記を併せ読

平山の『実歴・阿房列車先生』は、単なる阿房列車の随

『幻影の明治 ― 名もなき人びとの肖像』 ― 渡辺 京二 著

自らの死についての未知なる不安を解き放ってくれたのは、立花隆著『臨死体験』であった。様々な臨死体験を通じ、死に臨む人間の側頭葉非定常放電によりセロトニンやエンドルフィンといった神経伝達物質が分泌され、脳内幻覚(所謂「美しい花畑」といったような…)による苦痛を除去するプロセスが生理学的に準備されている、という「科学的な」根拠が明らかになってきたことを読み知ったからだった。また、黒澤明監督『どですかでん』の原作でもある山本周五郎『季節のない街』で、スラム街に住む老賢者の彫金師が、戦争で全ての家族を喪った初老の自殺志願者に「あんたが死んじまったら、あんたのこころの中だけに生きている家族も一緒に死んじまうんだよ」と言って思い留まらせるシーンは、物理的に死せる人間が、他者の記憶の中に生き続けるという文脈で、やはり私たちの死への恐怖を和らげてくれている気がする。

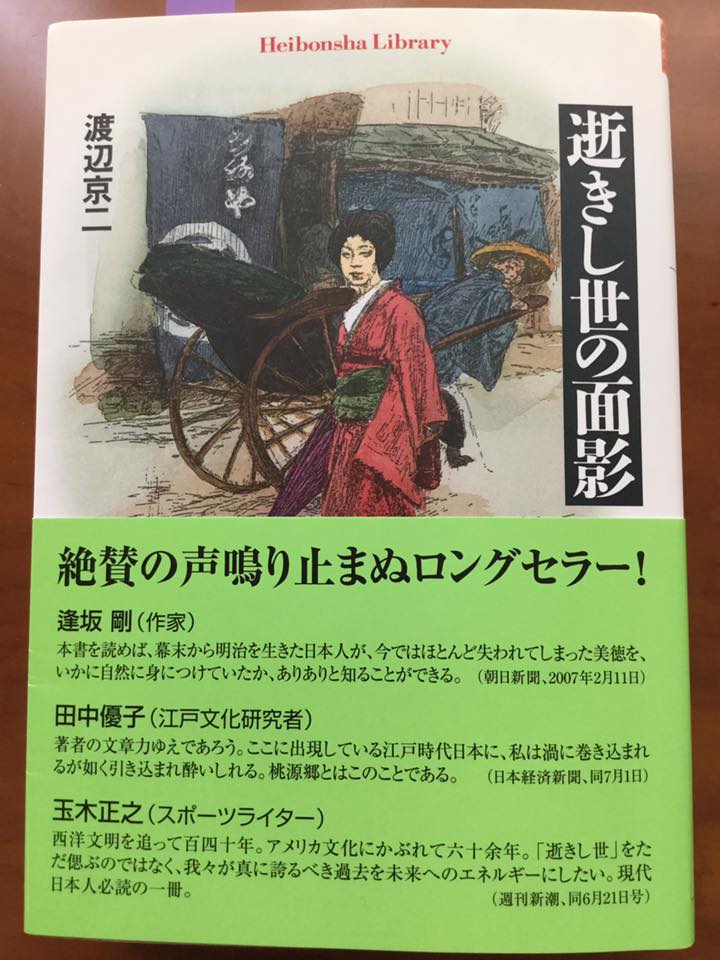

さて、『逝きし世の面影』(以下「前著」)で幕末・明治初期の外国人の見聞録から、日本人の江戸期に至り培ってきた文明の終焉の輝きを掬い取った著者による、明治期に関する歴史評論集である。著者の視線は前著においてと同様、いわば歴史の川上を形成した政治・経済・社会のメインプレーヤーではなく、川下で歴史の大きな潮流を形作ってきた「名もなき人びと」へと向けられる。現在、ちくま文庫「山田風太郎明治小説全集」全14巻でその全貌を知ることができる山田風太郎の明治開化物語が、実在する・しかもさほど有名でもない登場人物に関する史料の綿密な考証に基づきながら、想像上の人間関係を小説の中で網み上げていくその手管に、著者は感嘆を禁じ得ない。史料に基づく考証が綿密な分、歴史に記されていない(小説創作上の)出来事が存在したとも言えないし、逆に存在し得なかったとも言えない……そんな史実の間隙を埋める山田風太郎の想像力の豊かさに著者は賛辞を惜しまない。

一方で、司馬遼太郎の『坂の上の雲』に現れる歴史観(いわゆる「司馬史観」)に対しては容赦ない。著者が前著において造影した通り、明治維新は江戸期を否定しこれと隔絶された所から生まれたものではなく、江戸期に至る経済・社会・文化の果実こそが明治以降の近代日本のローンチングの礎となったことに、司馬史観は与しない。明治は江戸と切り離されゼロから築かれた「新しく輝かしい時代」であり、その健全なる成長が復古反動によって阻害された結果が侵略戦争を生み出した、と司馬は考えるが、著者は寧ろ明治が江戸の延長線上に形成されたが故にその帰結を招いた、と考えている。その典型的な例が、明治14年以降始まった民権運動自体が、豪農・士族・豪傑・博徒、といった「旧時代」の人びとによって担われてきたことを、既存のアカデミズムとは全く異なる手法で、即ちそれを担った「名もなき人びと」の遺した第一次史料の発掘によって詳らかにしていくのだ。

実は本著の圧巻は巻末に据えられた著者と新保祐司との対談にある。日頃、顰めっ面をしている著者・渡辺京二(他の歴史評論集や水俣闘争の盟友・故石牟礼道子との相関で語られる姿から察せられる)とは異なる、好好爺の素顔がその対談に覗かれるからだ。自分には作家としての想像力がない、だから史料をこつこつと読み込んで歴史のエピソードを拾っていく。研究者のアカデミズムは特定の分野をどんどん掘り下げて、歴史のごく狭い領域の事実だけを論文にしていくから面白くない。歴史、特に表舞台に登場しない人びとに纏わる象徴的な物語・エピソードを拾い、伝えていくことで、歴史の大きな流れの中での彼らの関わりや、語られることのない「歴史の本質」を後世に伝えていくことができるのだ、と。ここに、著者の著作に一貫する姿勢が示されているといえよう。いわば、著者は歴史の大きな川の流れに埋没し、決して川上に顕れることなき人びとの「生」を、かくして私たちの記憶の中に蘇らせる作業を試みているに相違ない。つまり、私たちが歴史の川面の表層にのみ囚われることなく、その本質に思い至るべく記しているのだ。

著者に非常に近しい関心を抱いた作家に吉村昭がいるが、この対談の中で、著者は吉村に非常に簡単に触れている。吉村は史料をきちんと読み込み、物語を巧みに拾っているが、実は語られる作品群に一貫した思想性が感じられない、と言う。作家としての創造性の限界を感じた著者と、作家・吉村昭の間にあるものは、或は自らの歴史観を敢えて前面に押し出すことなく、史実そのものを通じて読者の判断に飽くまでも委ねるべきだとする「作家」としての矜持ではないだろうか。吉村昭の作家としての最大の魅力は、そのストイシズムにある、といっても過言ではあるまい。

(2019年10月21日)

『明暗』 ― 夏目 漱石 著

『続明暗』 ― 水村 美苗 著

大学を卒業する頃には漱石の小説は概ね読み尽くしていた

この機に啓発されて、既に10年も前に書かれた水村美苗

それにしても漱石の『明暗』は読ませる小説である。大正

津田由雄は三十歳になろうという勤め人だが、半年前に二

入院、手術を控えた由雄と、妻お延、吉川夫人、妹お秀、

実は、母親のように由雄にお節介を焼く吉川夫人は由雄の

そんな由雄の手術後の入院を見舞う吉川夫人が持ち込んだ

……と、漱石はここまで書いて『明暗』は絶筆となってし

そして、水村美苗は『続明暗』で、どのような帰結へとこ

水村の『続明暗』に描かれる物語の展開の是非は兎も角(

そう、もう一度、漱石全集を通読してみることにしよう。

(2019年9月5日)

『一九六一年冬・「風流夢譚」事件』 ― 京谷 秀夫 著

当時の「中央公論」編集次長としてその渦中にあった著者

この事件の背景には上に触れたような時代の特殊性が存在

とは言いつつも、(復刊時)事件から40年近く経ても著

古書店でふと買い求めたまま積んであった本著を改めて手

著者はこの事件への反省として、言論の自由(「表現の自

そして最後に著者はこう語るのだ。……とはいえ、いくら

今やネット社会は匿名性によって生み出される「無権代理

『遺伝子 ― 親密なる人類史』 ― シッダールタ・ムカジー 著

ダーウィンの『種の起源』が出版された僅か6年後の18

こうした不幸な民族イデオロギーから解き放たれた第二次

前作『がん ー 4000年の歴史』でピュリッツァー賞を受賞したムカジ

冒頭の(人間を含む)動物の行動とヒトゲノムの関係につ

一般に特定の個体としての人間の経験は次世代には遺伝し

ムカジーは、ヒトゲノムの解明の結果、ゲノム上の塩基配

しかし、それを突破するのは多分、中国だろう、とムカジ

かくして人類は今、遺伝子の新たな歴史の展開に直面して

『こちらあみ子』 ― 今村 夏子 著

この物語の主人公「あみ子」は、そうした間隙を埋めよう

そしてあみ子は一途である。好きな玩具、好きな菓子、そ

読者は改めて自らの幼年期に彼女の姿を重ね合わせてみる

時代は既に、「世間」という枠組が自分との間隙を埋める

『逝きし世の面影』 ― 渡辺 京二 著

幕末から明治初期に掛けて日本を訪れた外国人の遺した膨

戦後民主主義の旗振り役となった「進歩的知識人」が欧米

一時ブームとなった日本論・日本人論は「日本(人)らし

著者は一方で、本著がいわゆる保守派論客に「悪用」され

10年振りに本著を再読してある事に気がついた。幕末・

殊に日本は今後、少子高齢化の進展する中で過去に経験し

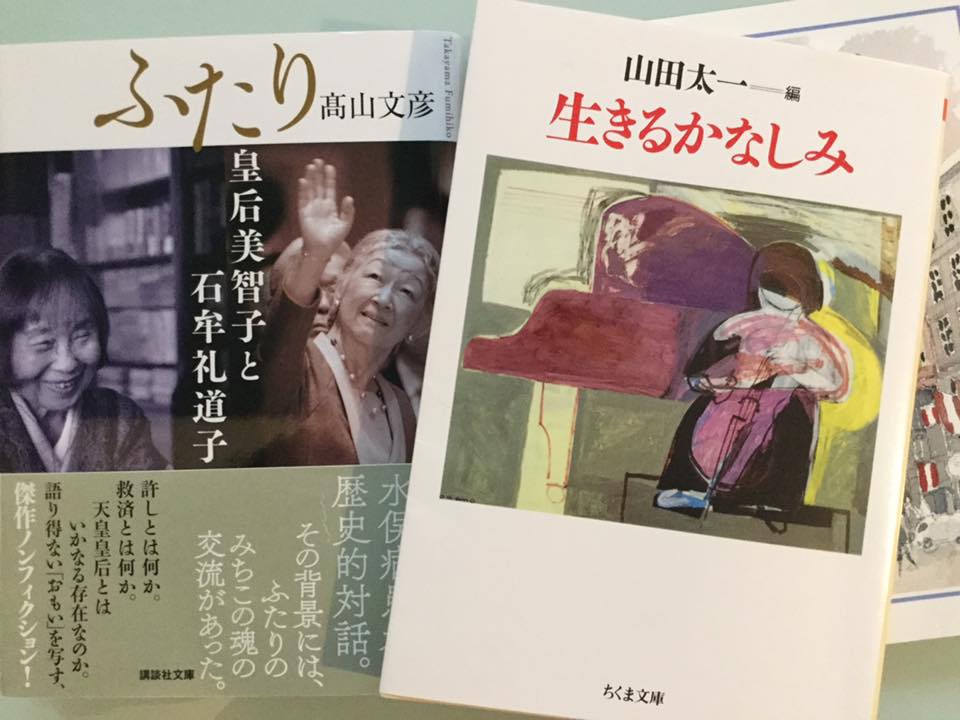

『ふたり ― 皇后美智子と石牟礼道子 』 ― 髙山 文彦 著

『生きるかなしみ』― 山田 太一 編

先の天皇の「強いお気持ち」に端を発した生前退位による

それを象徴するかの如く先の天皇の退位が近づくに連れ、

昭和30年代から始まった高度経済成長が生み出した社会

原因企業と国によって「棄民」とされた水俣病患者に寄り

そんな美智子妃が自らの人格形成にあたって読書によって

老い、貧困、不遇な結婚、家族という宿命、LGBT、民

改めて、平成の30年間、先の天皇、皇后が歩まれた途は

(2019年6月23日)

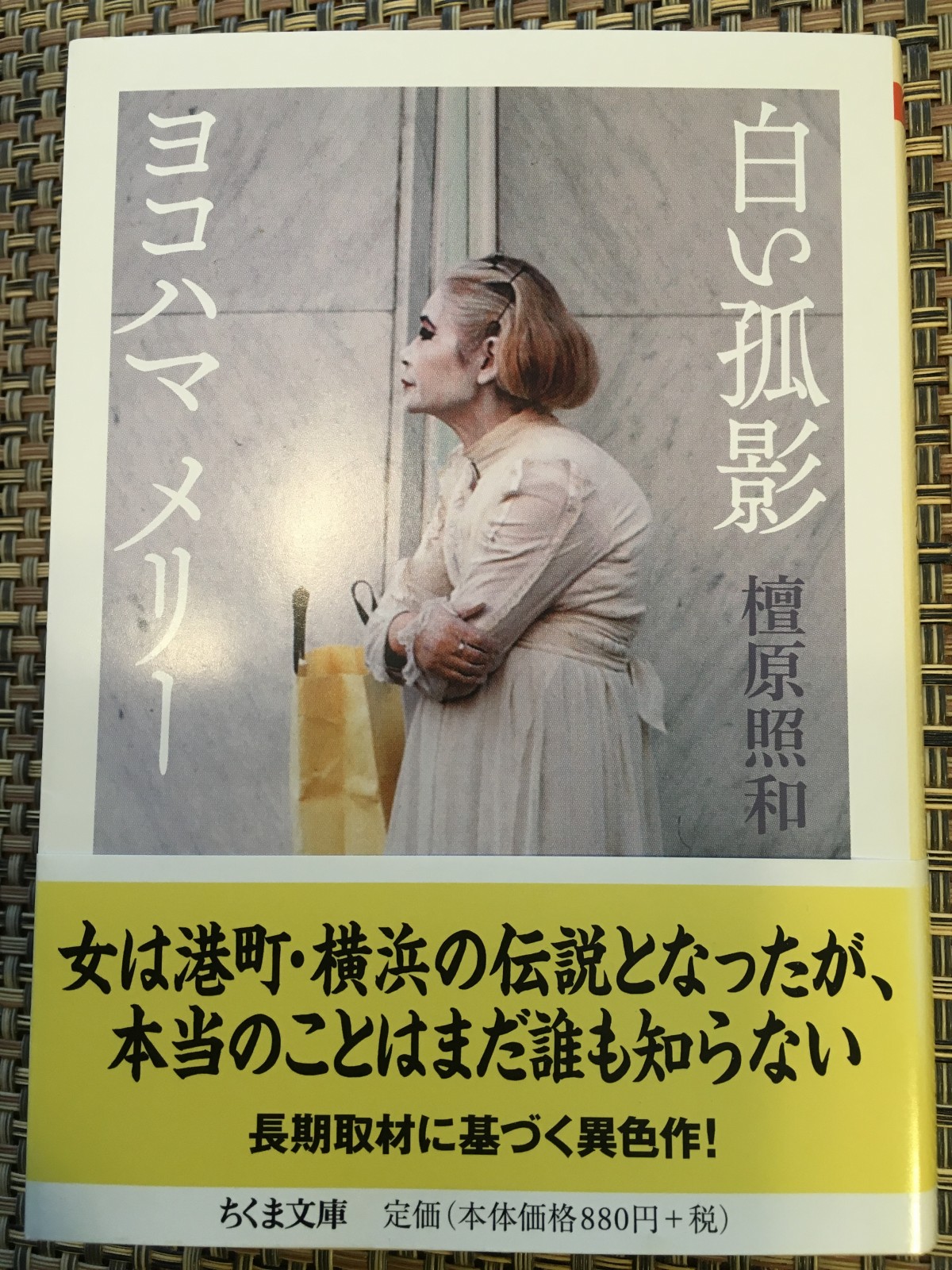

『白い孤影 ― ヨコハマ メリー』 ― 檀原 照和 著

11歳まで横濱の郊外で育った私が、自らの意思で東京を離れ、憧れの横濱中心部に戻ってきたのは1987年だった。伊勢佐木町の雑踏の中に、ロリータ風の衣装を身に纏い顔を白塗りにした老婆の背の曲がった立ち姿を垣間見て、何か見てはいけないモノを視てしまった気持ちで視線を逸らせたのはその直後のことだった。スポットライトを浴びたような老婆の姿は狂気のオーラを放ちながらも、何処か気品さえ湛える不思議な雰囲気を漂わせていた。それが「メリーさん」と呼ばれる街娼であることを知るのにそう時間は掛らなかった。当時の横濱に住む人にとって、それは誰もが一度は遭遇する鮮烈な経験だったのだ。敗戦直後、恋仲になった駐留軍の将校の帰りを待ち侘びながら街娼を続けている老婆だ、というのが彼女にまつわる都市伝説だった。

(2019年3月21日)

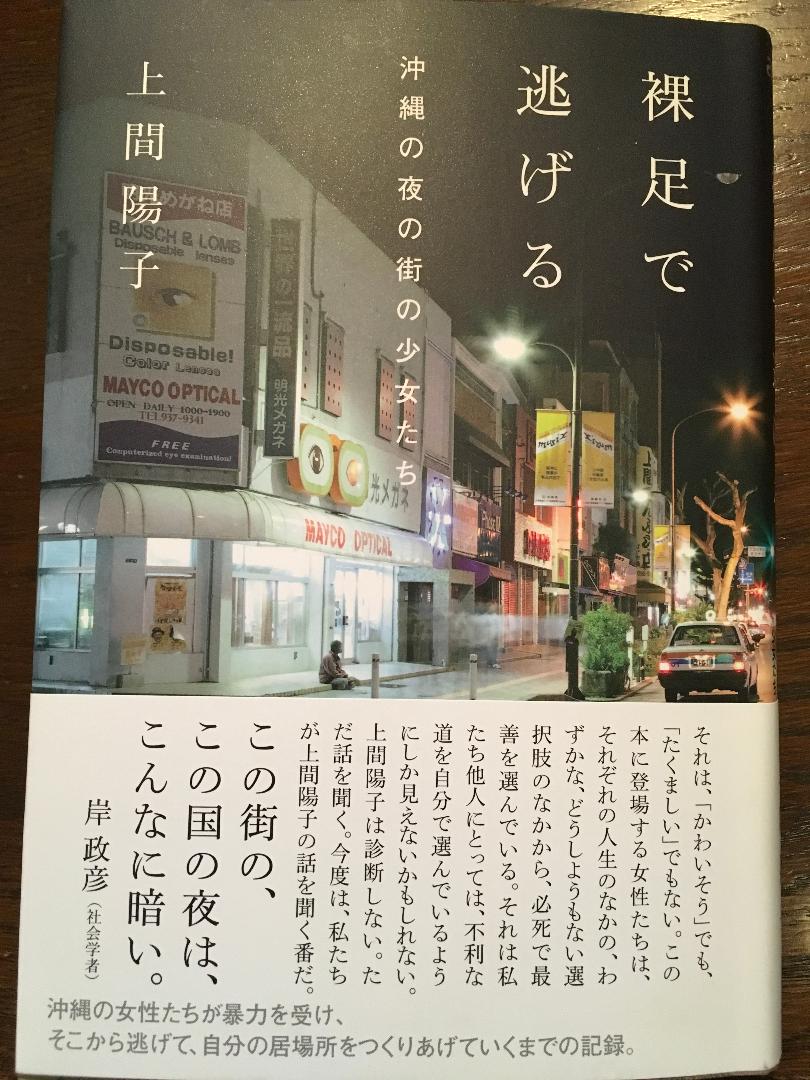

『裸足で逃げる ― 沖縄の夜の街の少女たち』 ― 上間 陽子 著

県民投票により辺野古建設反対の意思が明確になった後も、日本政府は沖縄県民の意思を踏み躙ることを止めようとはしない。朝日新聞は社会面に「『沖縄』を考える」というコラムを設け、様々な論客の意見をシリーズで掲載している。2月19日の同欄に、教育学者で琉球大学大学院教授の上間陽子氏(46)のコメントが載っている。沖縄では、親やパートナーからの暴力、経済格差、未成年の違法労働などを背景に、シングルマザーである多くの少女たちが風俗店で働いている。本土から来る観光客たちは、沖縄の恵まれた自然や廉価な風俗を楽園のように考えているが、どれほどこうした風俗店で働く少女たちの実態を知っているだろうか。そしてそれが自らの生活とどのような関わりを持っていると考えているのだろうか。彼女は最後にこう締め括っている。「土砂投入の日、私が辺野古で見たのは、都合のいい形で沖縄を愛そうとする、日本の暴力の構図でもあります。」

オスプレイの飛び交う普天間基地を背景に、記者の写真に納まる上間陽子は黒いサマーセーターの上に赤いカーディガンを羽織り、ボブカットの髪の下からきりっとした眼差しでレンズを見詰めている。それは、崖っぷちに立たされた少女たちの半生に真摯に向き合う眼差しだと直観した。この本を手にさせたのは、その一枚のプロフィールだといってもいい。本の帯には先に『はじめての沖縄』を上梓した岸政彦が紹介文を寄せている。岸は本著で紹介される6人の少女の「聞き書き」のいくつかを掲載した雑誌の協力編集もしている。「上間陽子は診断しない。ただ話を聞く。今度は、私たちが上間陽子の話を聞く番だ。」と岸は書いているが、社会学者としての岸と、教育学者の上間のスタンスは当然異なってくる。同じ「聞き書き」でも、岸は対象を常に客体化するベクトルを持っているが、教育学者である以前に、レイプされた女性を支援するNPO法人の主宰者でもある上間は少女たちと寄り添い、時には直接の支援や介入さえも行う。少女たちと共に苦しみ、泣き、そして笑うことでしか彼女たちと共感し得ない世界に分け入っていく。だからこそ揺さぶられるほどのリアルな感動が、この本の中には溢れている。

彼女たちは僅か15、6歳で子どもを妊娠し、恋人や夫からDVを受けた挙句、シングルマザーとしてキャバクラ等の風俗店で働くことを余儀なくされている。両親の離婚、家庭内暴力、貧困、荒れた交友関係、複雑な家庭環境……といったものが背景に共通に存在していて、しかし同じような境遇の中で常に気を掛けてくれている女友達や知人がいることが唯一の心の拠り所なのである。例えば、夫の激しいDVに遭っている翼には美羽という親友がいて、子どものために離婚に踏み切れない翼のことを良く理解している。ある日暴行で顔を壊され外出さえできなくなった翼が、子どもの保育園行きを代行してもらうために美羽に電話する。駆けつけて来た美羽は「大丈夫?」とは聞かずに、自らに怪我を負ったようなメイクを施し、翼とツーショットの写真を撮った。こうして美羽の撮った翼の写真が証拠となって翼は離婚することができたのだった(「記念写真」)。

本著に紹介される6人の少女たちの「聞き書き」にトレースされる人生は上間の言う通り、本土と比較した沖縄の特殊性の中で顕著に生じていると言っていい。だが、彼女が「本土」と言っているこの社会の中にも、潜在的には同様の事象が生じていることを忘れてはならない。ウチナンチュとナイチャーの間に分断があるとすれば、ナイチャーの内部にも様々な分断と差別が存在し、ここに紹介された闇と光明は日本中至る処に存在するといっても過言ではない。ただそれが沖縄に典型的に現象している、ということなのだ。……という事を、辺野古の現実を目の当たりにした多くの日本人は、既に痛感している筈だ。つまり、沖縄の問題を考えることが、私たち日本人ひとりひとりの問題を考えることに繋がるのだ、ということを、私たちに気付かせてくれる貴重な一冊である。

(2019年3月4日)

『慶應義塾文学科教授 永井荷風』 ― 末延 芳晴 著

本著は、帰国後の荷風が明治43年3月(荷風31歳)か

本著には荷風とその弟子たちのいくつか興味深い逸話が紹

戦後回復された自由の中で、この『断腸亭日乗』が発表さ

例えば、石牟礼道子や渡辺京ニが深い郷土愛の故に水俣を

『 宝島 ― HERO's ISLAND 』 ― 真藤 順丈 著

そんな戦果アギヤーの中で最も知られた英雄「オンちゃ

百戦練磨のオンちゃんはこの夏、他の戦果アギヤーの仲

固い絆で結ばれた三人は唯一無二の英雄・オンちゃんの

キャンプ・カデナで逮捕・投獄されたレイは獄中で反米

漸く待ち望んだ本土復帰が2年後に決まった1970年

冒頭、戦果アギヤーたちがキャンプ・カデナを襲う鮮烈

キャンプ・カデナ襲撃事件以降、忽然と姿を消してしま

読者が本作品に惹き込まれてしまうのには、その独特の

かといって平板なエンタメ小説に堕していないのがこの

「勘弁してくれ、もう勘弁してくれ。この島の人たちは

知的好奇心の充足と社会的啓蒙を伴う熱い興奮に包まれ

最後に、この作品を一人でも多くのナイチャーに読んで

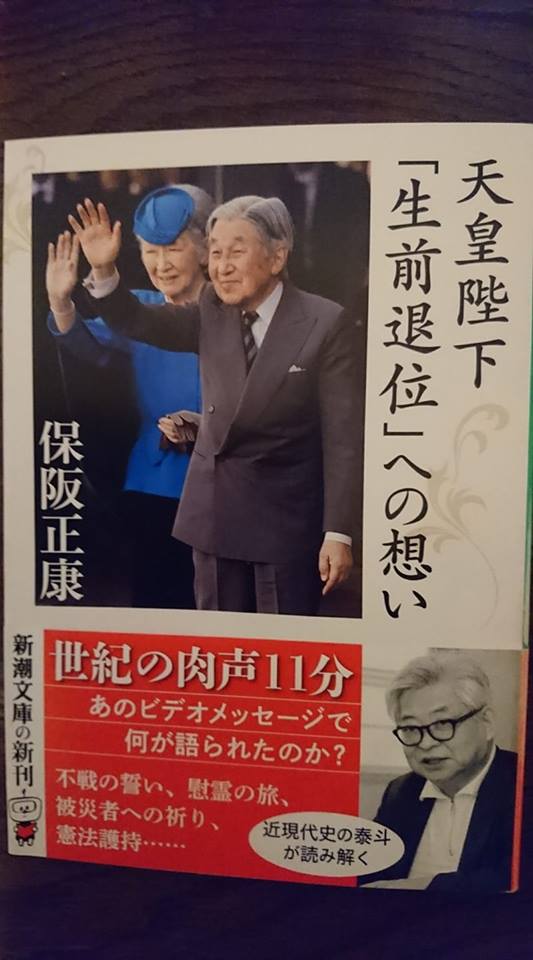

『天皇陛下「生前退位」への想い』 ― 保阪 正康 著

そんな今上天皇の生身の人間に接した思いで記者会見を

著者も力説する通り、私たちが再認識すべきことは、大

著者も想像するように、一昨年の夏の「おことば」の表

おそらく(特に)改憲を目指す現政権になって以降、政

近現代史の泰斗として、著者は何故今上天皇が「摂政」

結果的に、現政権が「おことば」の意思に反し、男系男

平成も余すところ4ヶ月余りとなったこの時点で、過去

『三島由紀夫 ふたつの謎』 ― 大澤 真幸 著

著者は三島の全作品を通読しながらこの二つの謎解きに迫

三島由紀夫という作家は、こうした重層的な幾つもの貌(

著者、大澤真幸は私と同じく今年還暦を迎えた精鋭の社会

『原民喜 ― 死と愛と孤独の肖像』 ― 梯 久美子 著

『夏の花・心願の国』 ― 原民 喜 著

最近、あの『狂うひと「死の棘」の妻・島尾ミホ』の著者

そう、それは「死の章」で始まる。昭和26年3月13日

極度に内向的で神経質な子供として広島に生まれ育った原

上京後、左翼活動に身を投じながらも挫折した原は、デカ

ところが、妻を失い孤独になった原が広島の長兄の家に舞

後に「夏の花」と改題された小説「原子爆弾」は、原が被

晩年、原が祖田祐子というタイピストの女性とプラトニッ

こうして原民喜の小説を読むと、その内向的な感性の燦き

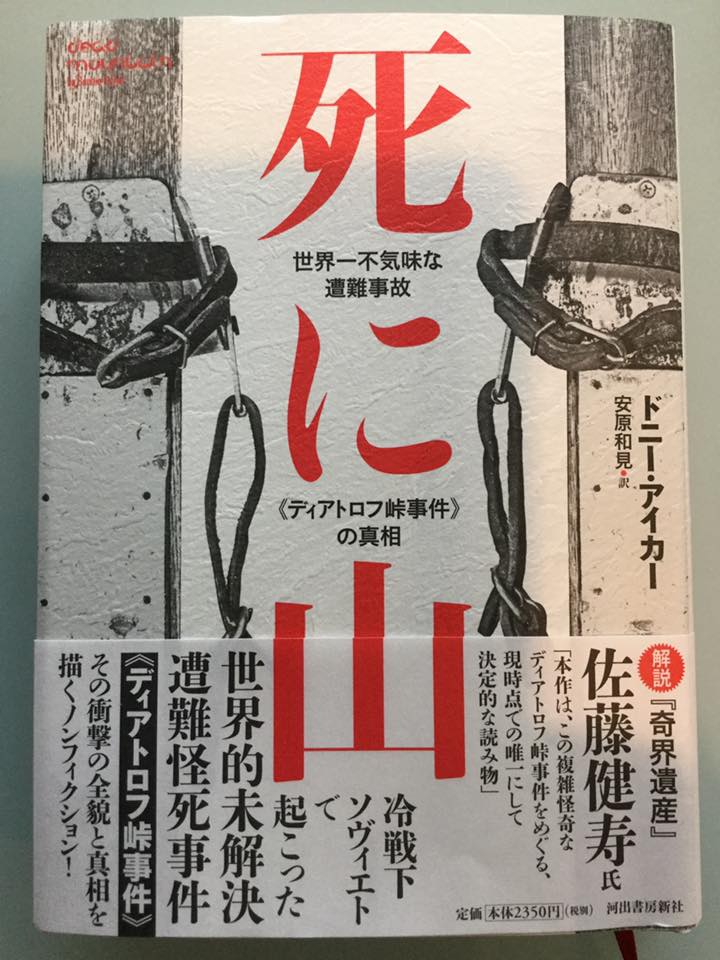

『死に山 ―世界一不気味な遭難事故<ディアトロフ事件の真相>』 ドニー・アイカー 著

実はこの遭難事故が脚光を浴び始めたのは、事故から50

著者も、そんなネット上の百家争鳴を目にしこの事故に関

著者は映像作家らしく、9名のトレッカーたちの遺した記

1959年2月といえば、私が生まれて半年が経過したば

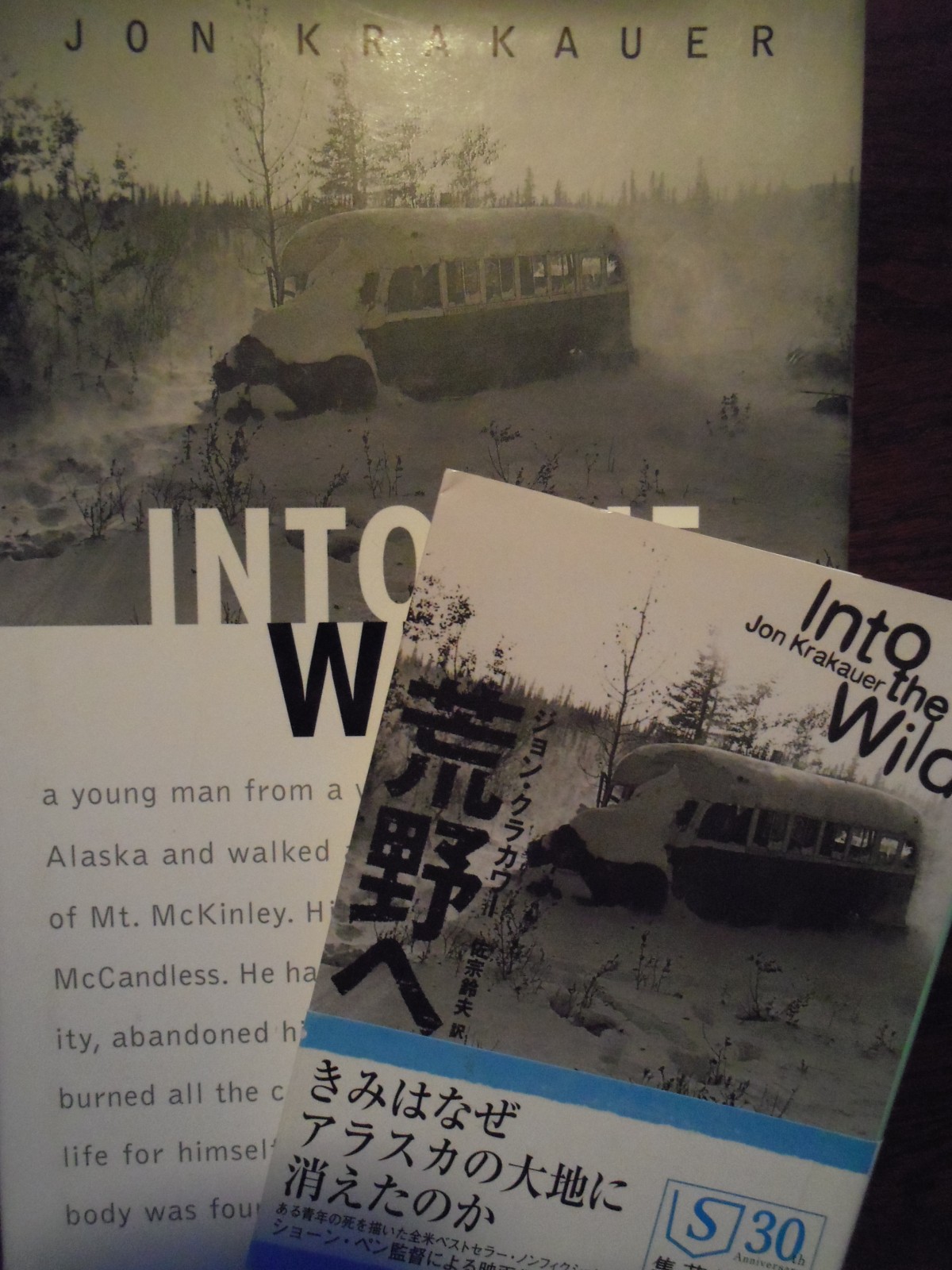

都市生活に疲弊した青年が大自然の猛威に踏込み無為に命

『介護民俗学という希望 ― 「すまいるホーム」の物語 』 六車 由美 著

「介護民俗学」という耳慣れない言葉を聞いたのは、岸政

六車由美は既に民俗学者として錚々たる実績を残しており

岸政彦の「聞き書き」を例にとるまでもなく、そもそも社

例えば日本占領下の京城の料亭の娘として育った女性が覚

いわば六車は、介護施設を民俗学のフィールドとしてその

最も印象的なのは、利用者が先立たれた夫や両親の名前、

(2018年10月8日)

『昭和の怪物 七つの謎』 ― 保阪 正康 著

延べ4,000人ものインタビューから隠された昭和史の

保阪によれば、大日本帝国の軍人に共通しているのは、文

読めば読むほど、なし崩し的に盲目な戦争に突入し、敗色

結果として首相にまで上り詰める東條から石原は徹底的に

「対立していたということはない。(中略)東條には思想

保阪は文藝春秋の最新刊にも『昭和の軍人に見る「日本型

『Mr.トルネード ― 藤田哲也 世界の空を救った男』 ― 佐々木 健一 著

1920年、現在の九州・小倉南区に小学校の地理教師の

しかし彼の関心は天文学から気象学へと向かい、ここから

こうして藤田はシカゴ大学で竜巻研究の第一人者として「

雷雲の生じやすい気象状況下では、脊振山で藤田が観測し

Fスケールにせよダウンバーストにせよ、藤田の仮説は概

日本のアカデミズムとは距離を置き続けた藤田が、アメリ

藤田がこのダウンバーストを発見する契機となったのが、

『認知の母にキッスされ』 ― ねじめ 正一 著

『テコちゃんの時間―久世光彦との日々』 ― 久世 朋子 著

『はじめての沖縄』― 岸 政彦 著

『日本の気配』 ― 武田 砂鉄 著

現在の政局に「何となくモヤモヤとしたもの」を感じる主

例えば、メディアが作り出す気配について武田砂鉄はショ

転じて安倍首相が用いる「国民的」感覚の醸し出す気配に

武田砂鉄はこのように空気を察し同じ方向に靡こうとする

著者は「あとがき」にこう記している。「ムカつくものに

それにしても、……藤原新也の慧眼にはつくづく頭の下が

『森と湖のまつり』 ― 武田 泰淳 著

武田泰淳は決して馴染みある作家ではない。「ひかりごけ

本作品集の冒頭三分の二は、昭和30〜33年に掛けて連載された「森と湖のまつり」という小説である。懐か

時代設定は昭和20年代後半(洞爺丸事故を匂わす記述が

初老の民族学者はアイヌへの思い入れからメノコ(アイヌ

おそらく現在でも北海道東部でアイヌを目にする旅行客は

そのアイヌとシャモの間に存在する錯綜した感覚に様々な

武田泰淳がこの時代にこの小説を書いたのには深い意味が

まさにこの点で、60年以上も前に書かれたこの作品は現

『血盟団事件』 ― 中島 岳志 著

思想史家に求められるのは、特定の活動家・思想家の思想を体系的に理解すると同時に、思想の置かれた時代背景との因果関係、影響を受け・与えた思潮を詳かにする事である。思想史を究める者は時に異なる時代の近似した社会状況の中で、ある思想が蘇り或は模倣される事を発見し、時にその帰結を予知することができる。中島岳志の『血盟団事件』は...1932年と2016年日本という八十余年を隔てながらも近似した様相を呈するこの社会への警鐘である、と言って過言ではない。

「血盟団事件」とは国家主義化した日蓮宗徒である井上日召とその宗門達によって引き起こされた「一人一殺」のテロリズムと単純に理解している人は多い。しかし文庫版で450頁を費やして中島岳志が辿るその思想と活動の襞は複雑に入り組み、そして深く刻まれている。昭和の金融恐慌(1927年)、世界恐慌(1929年)を経て満州事変(1931年)満州国の建国(1932年)へと向かうこの時代、経済の低迷により農村・都市労働者は疲弊し、格差が拡大して暴利謀略を貪る政党政治家や資本家への不満が高まっていった。群馬県北部の川場村という寒村に生を受けた井上日召は、虐げられた農村における自らの存在に懐疑する内、日蓮宗に目覚め悟りを得ると、国家と個人が融合し一体化したユートピアの実現に向けての「破壊」と「創造」に向けた行動を夢想するようになる。

宗教体験による難病治癒の霊験を認められた井上日召は茨城県大洗の護国堂で布教を行うとともに、ユートピアの実現に向けた同志を募り、ここに幾人もの貧農出身者が集うようになる。やがて彼等は閉塞した社会に革命を望む同系の思潮との接近を図っていき、それは東大や京大の学生国家主義団体、陸軍や海軍の「君側の奸」を排し天皇親政を目論む将校グループとの集合離散を繰り返していく。

そしてそれぞれのグループの思想の影響や、例えば北一輝や大川周明といったそれら根幹となる思想家の影響を受けながらも、貧農出身の彼らは思想的には孤立していくことになる。何故ならそれらのグループの思想では常に組織の論理が優先されているように思えるからなのだ。その端的な例が、共に行動を起こそうとしていた陸軍青年将校達が皇道派の荒木貞夫が陸軍大臣になった瞬間に革命遂行から内部改革へと方向転換を図ってしまうエピソードに表れている。井上日召らが求めているのは、そうした中間組織を廃した個人と国家が直接対峙しうる、貧農・労働者の即時解放なのだ。

こうして思想的に孤立した彼らは「一人一殺」という個人的テロで彼らの革命を遂行する決意をする。かくして井上準之助元蔵相、団琢磨三井財閥総帥を殺害したところで井上日召以下メンバーが逮捕される。彼等のグループは一網打尽となったものの、これが引金となって、彼等と連携を模索していた陸軍・海軍青年将校達が、五・一五事件、二・二六事件を引き起こしていき、事態は益々軍部の独走を許す方向へと悪化していく。

現在の日本社会が1932年の様相を呈していることは、格差の固定化、政治の混迷と腐敗、政財癒着、犯罪の凶悪化等を見ても一目瞭然であろう。そして武器ならずとも「言葉による暴力」は既に平然と巷間に横行している。中島岳志は1932年の血盟団事件が再来すると言っているのではない。彼等が「創造」を棚上げし「破壊」を先行することを優先した結果、ただのテロリズムに終わってしまい事態を更に悪化させてしまった歴史を鑑みたとき、新たな思想を創造することで現状を変革していく途を私たちに示唆している、と考えるべきだろう。彼等の陥った「孤立と暴力」に対抗し得るのは「思想の共有と連携」しかないのだから。

(2018年5月18日)

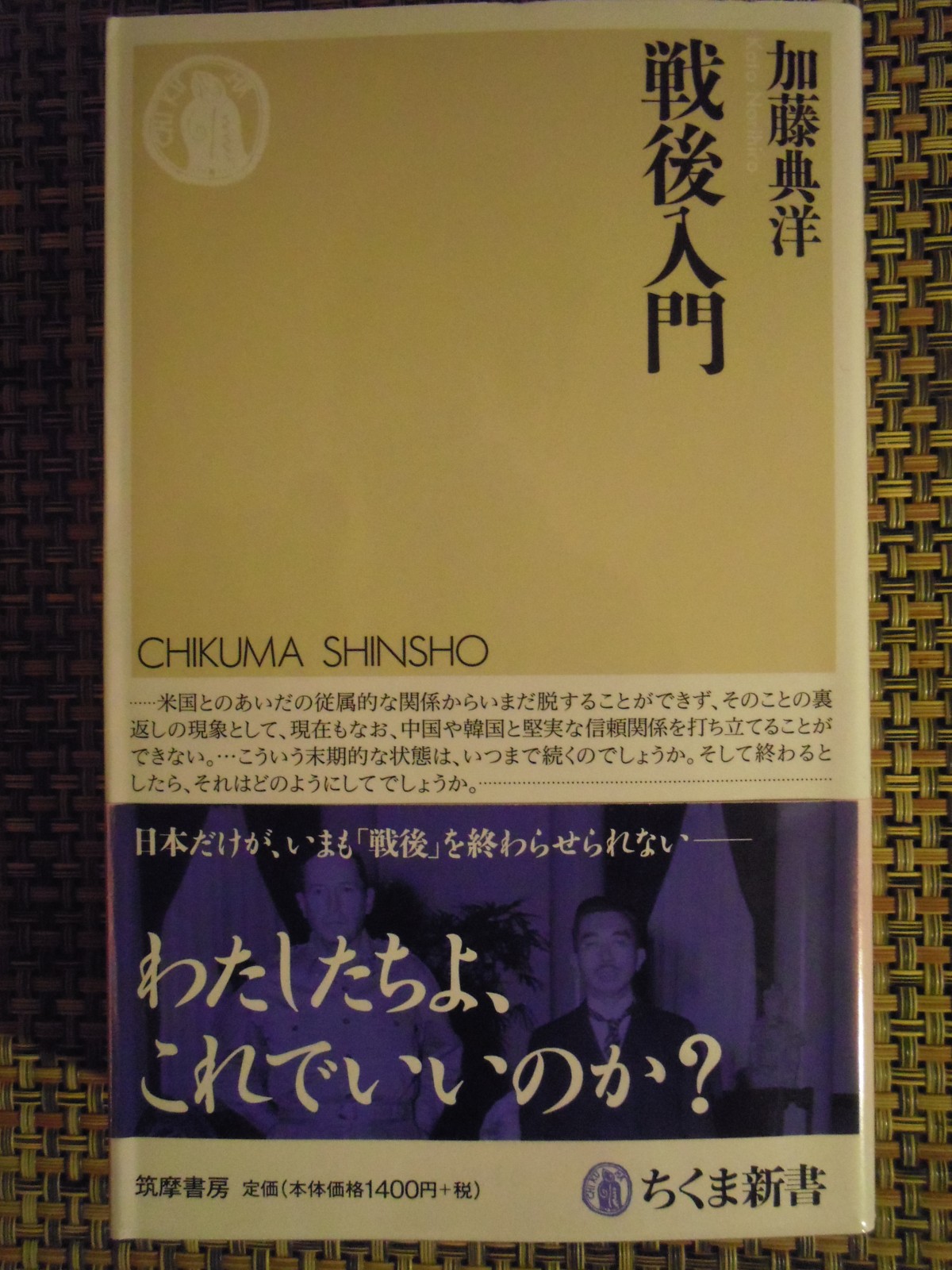

『敗者の想像力』 ― 加藤 典洋 著

『戦後入門』(2015年・ちくま新書)で加藤典洋は、日本が第二次大戦の敗戦を敗戦として総括し得なかったが故に戦前が戦後に浸潤し、密教化した天皇制と顕教化した平和憲法による経済成長イデオロギーにより対米従属と旧侵略地域であるアジア各国との軋轢を生み続けてきた、と主張した。では、日本人はどのように敗戦を敗戦として総括すれば...よかったのか。それが本著の主題である。

敗者といえば、大佛次郎賞を受賞した、山口昌男の『「敗者」の精神史』(1995年・岩波書店)がすぐに思い浮かぶが、加藤は山口を含む「敗者の水脈」を追いながら、敗北と向き合うという事の意味を問い掛けていく。敗戦に際し戦前の自己否定の下に西欧に範を求めた、丸山真男、加藤周一、桑原武雄、日高六郎らに対して、独自の自己形成の途を求めた、吉本隆明、鶴見俊輔、中野重治、竹内好、埴谷雄高、鮎川信夫、谷川雁、花田清輝、江藤淳、橋川文三らの流れに注目する。

著者は文芸評論家として時代の感性を見事に吸い上げていく。シュヴェルブシュの唱える「敗北の文化」に含まれる「目覚め」「精神の勝者」「道徳的再生」「勝者からの模倣」に加え「敗戦国に生き残ったものと死んだ者との関係の切断」が存在する、と加藤は指摘する。そこから生者の死者に対する「うしろめたさ」が膨らみ、昭和29年に製作された『ゴジラ』を生んだとする。つまり、ゴジラは戦後日本人に見捨てられた戦没者、戦没兵士の怨念と希求の念の体現物である。これを生み出した本多猪四郎に加藤は「敗者の想像力」を見るのである。

更に興味深く読んだのは、カズオ・イシグロの『私を離さないで』に登場する、人間のために臓器提供を行うことを使命としたクローン達の意味についてだった。彼らは何故、従順に抵抗もせず、不当なことを受け入れる存在として描かれているのか。不当な目に遭うというという経験を生きる者の意味を問うているこの主題は、被爆地長崎で幼少期を過ごしたイシグロが、核弾頭の事故或は戦争の小説の構想を練る内に得た着想であった、というのだ。小説の舞台となる1950年代前半とは、正にイギリスが核保有国となった時期でもある。

こうした筆致で、加藤は更に宮崎駿や手塚治虫、小津安二郎、吉本隆明、鶴見俊輔、山口昌男、といったひとびとの「敗者の想像力」をなぞっていくのだが、圧巻は末尾の長い章、大江健三郎の『水死』を巡る論考であろう。大江健三郎は1970年に岩波書店から発行した『沖縄ノート』で日本軍指揮官が住民に自決を強いたと記述したことから、2005年に名誉毀損で訴えられる(沖縄集団自決裁判)。大江健三郎は5年に及ぶこの裁判には勝訴したものの、法廷での証言を通じて、戦争に引き裂かれた自分自身を凝視しながら『水死』を描いた。大江健三郎は「負けることを最後までやりとげる戦い」に晩年を賭したのだった。彼自身としてではなく、いち日本人として、である。

山口昌男の『「敗者」の精神史』を読む契機となったのは、私自身の社会人としての挫折体験だった。そして私自身が惹かれてきた表現者たちが加藤の言う「敗者の想像力」を以って敗者としての矜持を持ち続けた人たちであることに本著を読んで改めて気付かされた。こうした戦後日本の思潮を自虐史観と評する人たちには特に読んで頂きたい一冊である。「戦後レジュームからの脱脚」は正にここを起点とすべきなのではないだろうか。

(2018年5月5日)

『短歌の友人』 ― 穂村 弘 著

『サラダ記念日』で一世を風靡することになる俵万智がその前年1986年の第32回角川短歌賞を受賞した時の次席は当時上智大学生だった穂村弘だった。歌人にして名エッセイストでもある穂村弘は昨年『鳥肌が』で講談社エッセイ賞を受賞する。理想に対する自らの現実の落差に一見自己肯定感のない諦念に近いユーモアを湛えた穂村弘のエッセイに...は読者のトラウマを緩和してくれる底知れぬ魅力がある。成就しない恋愛ジレンマの中にに男女の心の機微を描いた『もしもし、運命の人ですか。』、未経験だった「人並み」の経験にひとつひとつ挑戦をしていく『現実入門』などは思わず引き摺り込まれ、笑い涙なしには読むことはできない。

だがしかし、待てよ、と思うことがある。『蚊がいる』に収められた「永久保存用」というエッセイに登場する、「どうせ死ぬ こんなオシャレな雑貨やらインテリアやら永遠めいて」という短歌を雑誌に投稿してきた絵本作家・陣崎草子が同エッセイ集文庫版の解説にこんな事を書いているのだ。「永久保存用」では、お気に入りの万年筆のペン先を不慮に潰して後悔している穂村が、偶然この陣崎の短歌を読んで「そうだよな、どうせ死ぬんだからな」と自らを戒める。後に陣崎が穂村の連載の挿絵を担当することになり、初めて穂村と面識を持った時、この話を持ち出し「どうせ死ぬんだからモノなんかいりませんよね」と語りかけた時、穂村は「逆だよ!逆う!!」とキレたというのだ。陣崎も書いているように、世間に即した行動をとれない自分に対する苛立ちというのは、そうした世間に矛先を向けた一種の批判の表明なのではないか。

つまり穂村弘は表現者として、自己肯定感のない読者と同じ視線に立ちながら、忌避すべき無恥で安易な自己肯定感と距離を置くための虚構を作り上げているのではないか、と。『沈黙』や『海と毒薬』を書いた遠藤周作が「狐狸庵先生」シリーズのユーモア・エッセイを書いていたように。

無論、穂村弘には短歌に関する著作も多いが、この『短歌の友人』は別格であるし、事実本作品で伊藤整文学賞を受賞しているのである。いわば本著は優れた短歌評論であるばかりでなく、社会的背景を射程に入れた近代短歌史であり、また短歌の構造主義的分析でもある。更に短歌の初心者向けの指南書ですらある。

近代以降の短歌は全て「ひとつのもの」に還元できるとし、正岡子規の「吉原の太鼓聞こえて更くる夜にひとり俳句を分類するわれは」という歌を引用し、それは「生の一回性と交換不可能性のモチーフ」である、とする。定型内部に形を変えて存在するこの「生のかけがえのなさ」こそが短歌の本質だ、と説くのである。90年代後半以降の社会変化に伴い、現在の若い歌人の作品は、世界観の素朴化や自己意識のフラット化が起こり、これによって修辞レベルでの武装解除(「武器」から「玩具」へ)が生じる「棒立ちの歌」になっていると看過し、次のような例をあげる。「痩せようとふるいたたせるわけでもなく微妙だから言うなポッチャリって」(脇川飛鳥)

穂村弘はしかしこうした「棒立ちの歌」にある種の強迫的な切迫感を見つつ、その原因を時代背景に見出しながら帰結としての作品自体を否定しない。ここに短歌史を俯瞰しうる穂村の相対的で寛容な視点がある。それは、短歌に対する穂村弘の一途な「愛」といっても過言ではないだろう。『短歌の友人』という一見不可思議な書名は、ここに由来している。

私自身がそうであったように、穂村弘をただのライトヴァースの歌人&エッセイストだと思っている人には、是非この本を読んで欲しい。彼のエッセイのそして短歌の深みの本質がきっとご理解頂けるのではないだろうか。最後に穂村弘の一首。

伊勢エビに名前を問えばナツガタノキアツハイチと応え給えり

(2018年5月3日)

『だから、居場所が欲しかった』 ― 水谷 竹秀 著

海外勤務を経験したひとなら誰でも、日本に居た時よりも日本を客観的に見詰め直す機会に頻繁に遭遇する筈である。これは海外で仕事をする罠でもある。いつか日本社会との距離感は埋め難いものになる可能性があるからだ。かくして海外勤務による「浦島太郎」状態が生じる。異文化への適応が自らのアイデンティティの危機をもたらすことになる。

しかし一方で自文化への妄信は社会の抱える矛盾への無自覚を増幅する。「井の中の蛙」である事に甘んずることになる。殊に格差の固定化が進み新たな階級社会が形成されつつある現代日本で「右肩上がり」の生き方を選択している人びとにとって、何らかの形でそこから疎外されているひとたちから目を逸らす契機が、往々にして保守的な思考から生起するのはこのためである。

そんな「忘れ去られたひとびと」である多くの日本人がタイ・バンコクのコールセンターで働いている。気候が温暖で生活費も安く食事も日本人の口に合いやすいので、日本を捨ててバンコクに暮らす日本人は少なくないが、財政的基盤のない彼等の多くが日本の顧客向けのコールセンターで働いている。英語やタイ語が話せなくても日本語のマニュアル電話対応ができれば容易に採用される。特段のスキルを要せず海外で生活できるのだ。こうしたビジネスモデルの形成にはタイ政府の誘致政策も一枚噛んでいる。

本著はそんな人びとへのインタビューを中心とするルポルタージュである。日本の非正規雇用の貧困から逃れてきた人、多額の借金返済に耐えられず夜逃げしてきた人、タイでの起業のための初期資本を貯める積もりがホームレスとなった人、男を買いに来るのが目的で居着いてしまった女性、一見LGBTに寛容なタイへの定住を選んだ人。彼等が日本を捨てた理由は様々ではあるものの、何れも日本との距離を持たざるを得なかった故に、日本社会から疎外された人びとの共通項が「縮図」として浮かび上がってくる。

著者も書くように、往々にしてこうした人びとの生き様は「自己責任論」で完全に否定されるか、自己責任論の否定により社会制度の矛盾に転嫁されるか、のいずれであるが、著者は何れにも組みしない。著者はあくまで彼等がバンコクに追いやられた、或は吸引され逃避せざるを得なくなった背景を丹念に追いながら、その生き様から日本社会そのものを炙り出す努力を怠らない。後はそれを読者の判断に委ねているのだ。

著者は『日本を捨てた男たちーフィリピンに生きる「困窮邦人」』で第九回 開高健ノンフィクション賞を受賞し、フィリピンに住みながらバンコクとの間を頻繁に往復してこのルポを紡ぐ取材を重ねた。取材対象者の日本の家族のインタビューまで足を運ぶ著者の情熱は、人間そのものへの尽きせぬ探究心に支えられていると言っても過言ではない。そう、開高健がそうであったように。

(2018年4月25日)

『神田神保町書肆街考』 ― 鹿島 茂 著

(2018年4月10日)

『松本清張「隠蔽と暴露」の作家』 ― 高橋 敏夫 著

松本清張。決して好きな作家とは言えないが、恐らくは最も息長く付き合ってきた作家かもしれない。父の蔵書にあった『日本の黒い霧』を盗み読んだのは高校生の頃で、敗戦後占領下日本の混乱期に潜行した権謀術数に戦後日本の暗部を見て、社会の見方が転換した。そう、その松本清張が何故今「蘇る」のか。一言でいえば敗戦の「清算」を遂げられ...なかった日本は今も戦前の延長線上にあるからに他ならない。戦前戦中の暗い時代に育った作家は、戦争責任の所在さえ曖昧模糊に進行した「戦後処理」の結果、「戦後」が戦前になる芽を摘み取りる事に創作の情熱を傾け続けたといっても過言ではない。

著者は昭和27年生まれの文芸評論家であるが、松本清張のこの軌跡が再び戦後が戦前に転嫁しつつある現代への警鐘たる事を念じつつ本著を記している。表題について「隠蔽」するのは常に権力である、と誤読してはいけない。隠蔽する主体は戦争の総括を成し得なかった私たち日本人自身である。つまり戦後70年、米国の安全保障の傘の下で米国追従を続け安穏と経済成長を遂げてきた日本は、敗戦の挫折と反省によって一旦旗印とした民主主義を形骸化し、自由主義貿易の名の下に米国資本主義の幇間となって敗戦国の矜持を失ったのである。それは正に私たち自身の姿である。

松本清張が無学で貧困な自らの境遇を梃子にしながら、弱者への共感、権力への疑念、勝者の歴史へのアンチテーゼを作品に描き続けたのは、正にこうした戦後日本社会の辿りつつあった欺瞞を「暴露」するためだった。戦後も懲りることなく水俣や福島のような棄民を生んできた「私たちの欺瞞」そのものへの警鐘を鳴らし続けてきたのだ。

「歴史は繰り返す」という箴言は一方で過去の蹉跌を記した文学という記憶を持ちながら健忘症の如く同じ過ちを繰り返す人間の愚を揶揄したものに他ならないが、私たちは著者の記す「この時代にこそ活きる」清張の声に改めて耳を傾けるべきではなかろうか。その意味で司馬遼太郎と同じく、清張は現代日本を予見した優れた預言者の一人であった、ということに思い至るのである。

改めて、松本清張を再読してみよう、と思わせてくれる一冊である。

(2018年2月6日)

『遺言。』 ― 養老 孟司 著

(2017年12月6日)

『鷗外の三男坊 ― 森 類の生涯』 ― 山崎 國紀 著

『鷗外の子供たち』 ― 森 類 著

60年近く生きていると長い記憶が捩れて「場所」と「状況」の交錯が生じることがある。記憶の奥深く仕舞われていた風景や体験が、とある作品により唐突に呼び醒まされ、まるでデジャ・ヴュの感覚のように蘇るのだ。

亡き父が遺した外房の或る土地に晩年の閑居を目論み、厖大な蔵書の収納場所にと書庫兼書斎を誂えたのは昨年だった。特急も...止まらぬ辺鄙な駅から徒歩1時間半、周囲にコンビニの一軒もなく不便を絵に描いた竹林の中に書庫はある。勿論、周囲に何もない事が取り柄のようなものだから、滞在すれば竹林にそよぐ風の音を聴きつつ終日読書に耽る。唯、それだけの場所と割り切っていた。

明治43年に発表された鷗外の『妄想』(新潮文庫『山椒大夫・高瀬舟』所収)は自らの半生をペシミスティックに顧みた観念的な短編だが、実はその回顧場所として描かれている外房の「鷗荘」(「おうそう」と呼ぶらしい)が、わが書斎に遠からぬ場所であることにふと気付く。現在は川との合流による汽水域としてバードサンクチュアリになっているこの外房砂浜近くのその別荘の所在が気になって調べてみると、1991年まで鷗外末子(五人兄弟の三男坊、但し内男子1人は早逝)の森類が住んでいたことが分る。

そんな地縛による興味ながら、山崎國紀『鷗外の三男坊』で彼の生涯を辿れば、偉大なる文豪の末子として、しかし凡才なるが故に父と比較されては貶められ、また森家の複雑な事情(長男於兎は前妻の息子、類の同母の姉である茉莉、杏奴とは絶縁状態)により疎外感に苛まれながらも、育ちの良さに起因する天衣無縫と誠実さを持つ人柄に魅了される。姉二人との絶縁の契機となったとされる類の自伝的小説『鷗外の子供たち』へと読み進むのは必然の流れだろう。

森類は、生計という面からも父鷗外の遺産を食い潰しつつ、世間知らずのボンボンのまま非才を自覚しながらも、画家や作家を志し為し得ず平凡な人生を歩んだ。しかし、末子として父鷗外の愛を偏に受け育まれた性格は、それ自体が稀有な実存に違いない。そんな類が僅か11歳で死別した父と最後に過ごしたのが、この外房の別荘「鷗荘」であり、類はその記憶去り難くこの地を相続し、生涯の最期をこの地に定めた。因みに、未だに類が死ぬ2年前に完成した別荘は現存するらしい。

偉大な父は乗り越えられぬ。或はそれを発条として自らを奮い立たせる子もあるだろう。だが市井の輩にとっても父親はそう易々と越えられるものではない。森類に関するこの二冊からは、それが痛いほどに伝わってくる。宿命と背負いながら、しかし生来純粋な類は父から享けた愛を常に忘れない。そこが類の憎めぬ人柄の真正な美しさであるに違いない。

昭和初期、正に鷗外逝去の数年後、この辺鄙な「鷗荘」の脇道をひたすらに海岸に向かって歩む一人の女がいた。尾道から単身上京し極貧に喘ぎながら女給や女中等の職業を転々として、拓けぬ未来の閉塞感に苛まれていた林芙美子であった。『放浪記』(第一部)に登場するこの場面で、彼女は或いは砂浜の彼方にある冥途を目指して、その歩みを進めていたのかもしれない。

森類、周囲からは平坦で安穏と、そして自身では波乱万丈と思えたに違いない生涯をこの地、いすみ市日在(ひあり)でひっそりと終えたのは、平成三年、1991年のことであった。

(2017年11月14日)

「永山則夫―封印された鑑定記録」― 堀川 惠子 著

ずっと「永山則夫」を追ってきた。入口は、佐木隆三『死刑囚 永山則夫』だったかも知れない。獄中から出版された彼の著作も彼に関する夥しい評論の数々も渉猟した。青森の8人兄弟の末息子に生まれて極貧に育ち、19歳という若さで4名もの無辜な市民の命を無差別に奪ったこの男に、何故かくも惹かれ続けてきたのだろうか。それは彼が無差別連続殺人を犯した「原因」が未だ解明されていない、と感じたからだ。「無知と貧困」では語り尽くせない「別の何か」の存在を予期したのかも知れない。

彼自身の著作も多くの評論もその謎に迫りつつありながら、彼の動機の核心には到っていない。同郷の出身、集団に馴染めない孤立した少年期、放浪癖、そして常に何かから逃避しようとする性癖、これらへの共鳴と共に、何故彼が無差別殺人を繰り返したのかという「謎」こそが、私を捉え続けた最大の関心であった。

永山則夫に関する過去2作の著作で既に受賞歴のある著者も、恐らくはこの謎を追い求め続けたのだろう。そして一冊の精神鑑定記録に辿り着く。尋問に対する永山の投槍で本心と乖離した応答により構成された警察による供述調書、それに依拠した形だけの精神鑑定に対し、弁護人が精神鑑定を要請した精神科医はあの『「甘え」の構造』で知られる土居健郎教授の弟子である石川義博という精神科医であった。早くから欧米精神医学のカウンセリングの効用を学んだ石川医師は、硬く閉ざした永山の心の声に粘り強く耳を傾けながら、殺人の動機となった精神所見を模索していく。

永山の人格形成に預かった母子関係。更には母親とその両親の関係にまで石川医師のインタビューは遡っていく。その中で8人兄弟の7番目の彼が、父親の博打による経済的貧困が原因で母親の育児放棄を受けたこと、更にはその母親も祖母から同様の育児放棄を受けてトラウマを抱えていたこと、そして永山が兄弟から自らを防衛しなければならない程の虐待を受け、これがPTSDとなり自虐的かつ突発的衝動的な攻撃性を生む契機となった、と分析している。

石川医師は278日に及ぶ鑑定で約100時間もの永山へのインタビュー・音声テープを保管していた。著者は永山の日記、インタビュー内容を突き合わせながら、石川医師による精神鑑定の結論に至る経緯を丹念に掘り起していくのだ。永山裁判の一審では石川精神鑑定書は採用されず死刑判決。二審ではこの精神鑑定が部分的に採用され無期懲役。そして最高裁では再び採用されず差し戻しにより死刑判決が確定する。

今でこそPTSDによる犯罪は判決にあたりその社会的背景が考慮されるようになってはいるものの、当時の日本では凶悪犯を裁く際に馴染みのないこの概念で減刑が考慮されることは一切なかった。そして、現在に至るまで、裁判官は予見や世論に基づく判決を出しがちである、という元最高裁判事の証言は、公正な裁判を願う私たちの感覚とは遠いところにある。

石川医師は犯罪精神医学の第一人者としての期待を背負いながら、永山裁判を契機に精神鑑定の世界から一線を画すようになる。それは、これだけの内面的理解を永山との間で共有したにも拘らず、法廷(一審)において永山自身がその鑑定結果に対して異を唱えたからに他ならない。その後の犯罪精神医学界では、これ以上の精神鑑定はできない、という評判さえあるこの精神鑑定書に心血を注いだ石川医師の努力は永山本人によって否定されてしまったのだ。

1997年に永山の死刑が執行されて後、支援者の元に送られた遺品の中に、びっしりと書き込みのある石川精神鑑定書のあることを著者は発見する。ぼろぼろに擦り切れた精神鑑定書に、おそらく永山は死刑執行の直前まで向き合いながら生きてきたのだろう。43年目にして初めて石川医師の苦渋の記憶が報われた瞬間であった。

(2017年9月20日)

『ネガティブ・ケイパビリティ―答えの出ない事態に耐える力』 ― 帚木 蓬生 著

精神科医でもある、あの帚木蓬生の「精神科医としての著作」であるが、文学評論としても読める面白さは、流石に氏の作家としての力量にある。

私達の脳は、不条理に遭遇した時もその現象や経験を合理的に「解釈」するように出来ている。精神科医が患者に接する際には、今迄の経験や知識をもとに、患者の超常的な身体感覚を安易に「解釈」しがちであるが、判断を保留することで患者の言葉により深く耳を傾け、医師として患者と交わす分析の言語は、行動の代用物の水準にまで高められなくてはならない、という精神分析学の新しい潮流をが「ネガティブ・ケイパビリティ」である。つまり、精神分析医は、患者の身体的感覚の不思議さ、神秘、疑念をそのまま持ち続け、性急な事実や理由を求めずに耐えて向き合うことにより、始めて「発見的理解」に至る、ということである。

実は、1970年にイギリスの精神科医ビオンにより、一風変わったこの言葉が精神分析学の概念として用いられる遥か170年も前にこの言葉を「創作」していたのは、悲劇に満ちた短い生涯を生きたイギリスの詩人、ジョン・キーツであった。しかも、それは身辺の苦境に対峙する心境を綴った、弟への手紙の一節に登場する、ともすれば見逃してしまいそうな「言葉」なのである。

キーツは経済的困窮の中で、自らの感性を普遍的で洗練された詩作へと昇華していく過程で、想像力によって錬金術的な変容と純化をもたもたらしてくれる能力を、「受身的能力」あるいは「客観的・共感的想像力」と表現した。例えば優れた芸術家であるシェイクスピアの作品は、人間のありのままの姿を個人的解釈を超越して表現するが故に、読者に混迷を与え深謀遠慮を強いると同時に、様々な解釈を生むことにより作品を通じた人間本質の理解が深まる。つまり、このネガティブ・ケイパビリティを持つ者が真の芸術家を体現できる、と考えた。

ひとつのテーマを執拗に追い求め掘り下げてていく著者の作品にも現れているように、オブジェに対するこの姿勢は、或いは作家としての本質であるとも言えるだろう。……と、同時に「不条理の時代」を生きる同時代人に対する呼び掛けでもあるに違いない。狭隘な価値観に閉塞しながら分断を深める時代に生きる私達にとって必要なことは、そのような不条理な現実に対峙しながらも、受身的能力に堪えつつ時代を冷静に見凝め、安易な結論に走らず、深い観察と共感の中から、私達の発する「言葉」を普遍的理解へと昇華していく努力なのではないだろうか。

現代を映し出すためのひとつの鏡、としてぜひお薦めしたい一冊である。

(2017年7月8日)

『南方熊楠―日本人の可能性の極限』― 唐澤 太輔 著

『南方熊楠』― 鶴見 和子 著

生誕150年ということで今、脚光を浴びている南方熊楠である。

横濱郷土史の連載原稿で、日本にヒマラヤ杉を播種したとされるジョン・ヘンリー・ブルックを取り上げようと思っていた矢先、NHK「英雄たちの選択」で南方熊楠が明治政府の神社合祀令への反対運動により、故郷熊野の神社の杜を守った話を知り、「これだ」と思った。現代の南方とも言うべき荒俣宏の発した、西欧の教会は神の居所である天に近付くために高塔を建て近隣には大樹を植栽しないのに対し、日本の神社仏閣は巨木をご神体として一体化している、というコメントにインドから種を輸入したとされるブルックを想起したのだ。ヒンドゥー教ではヒマラヤ杉は聖なる木として寺院の造園に用いられる、という。

南方熊楠については既に神坂次郎の小説『縛られた巨人』を読んでいたが、改めて唐澤の評伝で経歴を復習し、鶴見による民俗社会学的再評価を確認することで、改めて南方の「裾野の広さ」を痛感することになった。

南方は狭義には、故郷・和歌山県田辺で粘菌研究に勤しみ、昭和天皇に御進講の際にキャラメルの空箱に入れた標本を渡した生物学者として有名だが、少年時は和漢の名著を筆写して諳んじ、英・米に留学後も書物を読み漁りフィールドワークを続け、自然科学から比較文化論に至る幅広い知見を蓄積していった。帰国後は日本のアカデミズムとは距離を置く一方で、熊野の山野を渉猟し粘菌を中心とした研究を続け、『ネイチャー』誌等への数多くの投稿と新種の発見により欧米のアカデミズムから高く評価された。

例えば有名な「十二支考」では、こうした博学を活かし、十二支に登場する動物に係る和洋漢の故事を比較しユンクの心理学にも通じる人間の普遍的深層心理にさえ迫る比較文化の考察が行われる。こうして南方が目指したものは、西欧的な単系的進化論でも、これを物差しにした多系的進化論でさえもなく、東洋思想を核とした独自の共生論であったと言われている。それは、一種のアニミズムに根差した自然との共生によって生まれる文化であり思想であった。西欧近代化しつつある近代日本へのアンチテーゼであった、といっても過言ではない。南方は決して那智・田辺に自閉していたのではなく、ローカルから世界へと独自の思想を発信・議論し、西欧に対抗しうる東洋思想の基軸を形成していった。

その理論化の最たるものが「南方曼荼羅」と呼ばれるものである。自然科学的認識が可能な「物不思議」、心理的認識領域の「心不思議」そしてその積集合としての「事不思議」、更には第六感で把握される「理不思議」という領域で事象は構成されている。さらにこれらの領域は人智を超えた大日如来(真言密教の教主)の「大不思議」に包摂されており、これは、内も外も区別も対立もない「完全」で「無」の世界である。万物の事象は因果関係で結ばれているが、その因果が交錯する場所を「萃点(すいてん)」と呼び、ここから因果を分析することで事象の全貌が俯瞰できるとした。

こうした認識論の最も個性的な解釈が「やりあて」と南方が称するものであり、これは「偶然の域を超えた発見や発明・的中」のことを言う。これは南方曼荼羅の「理不思議」によって、知識や経験からなる予知・予測ではなく、第六感によって得られる発見である。偉才・南方は夢によって新種発見の啓示を享けたり、死の予知夢を見たりしたという。

南方はその死後、本人の遺言により解剖されその脳はホルマリン保管されているが、癲癇持ちであった彼の脳には側頭葉に異常があると言われている。実は、先にご紹介した立花隆『臨死体験』によれば、臨死体験により体外離脱や予知能力を持つ人に共通するのは「側頭葉非定常放電」であると記載されていることを思い起こす。あるいは南方の「理不思議」や「やりあて」は、これに起因する「超常現象」であったのかもしれない。また、「変人」として扱われた彼の極端な人見知りや酒癖の悪さ等もこうした特殊な資質の一部であった、と見ることもできるだろう。

「エコロジー」という概念を最初に示したのは南方である、と言われている。民俗学者の柳田國男も南方から少なからず影響を受けた一人であるが、南方の思想は実は、藻谷浩介や水野和夫といった現代の資本主義の限界からの脱却を提言する自足的経済の再評価にも影響を与えているのではないか、というのが筆者の見立てである。官僚であった柳田は破壊されつつある農村共同体の保持を心情的には望みながらも、これを破壊することで成立した国民経済からグローバリズムの流れに抗し得なかった一方で、神社合祀令に徹底抗戦し、熊野の自然を守り抜いた南方は思想に基づく行動を貫いたと言える。そしてその原点にあったのは、「明治期において既に」東西の知見の深淵な蓄積のもとに彼自身が見出していた、西欧近代の行き着くべき限界についての強い認識であった。

その意味で、生誕150年を機に改めて「知の巨人」南方熊楠を読み直してみることは現代日本人にとっても意義深いものだと言えよう。幸いにして、中沢新一編「南方熊楠コレクション」全五巻を、河出文庫から新装版で入手できる僥倖もこの時節ならではのことである。きっと、「やりあて」による新たなる発見を手助けしてくれることだろう。

(2017年5月13日)

『福沢諭吉の真実』 ― 平山 洋 著

私は慶応の出身だが、熱心な福沢諭吉の読者ではない。大学時代、教養学部では「福沢諭吉論」が必須であった記憶があるが、強要された授業ほど面白くないものはないし、既に戦後リベラリストの洗礼を受けていた身には、福沢は明治黎明期にいちはやく合理的個人主義の育成と国民主権の実現を訴えた一方で、「脱亜論」により大陸侵略のイデオロギー的支柱となった、というイメージが強かったせいかもしれない。

しかし、実はその後者のイメージが「ある人物」によって捏造されたものである、という驚くべき真実が本著の主題になっている。

まさに本著は、その端緒となった「ある事件」をプロローグに始まる。井上馨、伊藤博文から政府系新聞の発刊を打診され、既に三田の慶応義塾では印刷機材や人員の確保が進んで後戻りできない状況になった時点でいわゆる「明治14年の政変」によりこの計画が頓挫する。このため、福沢は自らの責任で『時事新報』を創刊せざるを得なくなった。

『時事新報』は福沢の思想に影響を受けた論調で、当時の知識層にリベラルな啓蒙を深めていくことになる。プラグマティストであった福沢は儒教的思想からの個人の自立と藩閥政治に支えられた国家主権からの脱却ならびに自由貿易を唱えることで、日本の近代化を推進しようと考えていた。明治15年以降の福沢の著作は、こうして『時事新報』論説を初出として著されていくことになる。

しかし『時事新報』論説は福沢だけではなく福沢の影響下にある論説委員により執筆されている。当初は福沢が原案を作り論説委員が執筆したり、論説委員が執筆したものに福沢が筆を加えたりしていたが、還暦を目前に控えた明治25年頃からはその論説に対する福沢の影響力は薄れていった。

そんな論説主筆の一人が石河幹明であった。石河は明治18年に『時事新報』に入社し、大正11年に退社するまで一貫して『時事新報』論説に関与したばかりではなく、福沢本人が主導した、明治版『福沢諭吉全集』の大正版、昭和版の改訂出版の責任者となっている。この大正版、昭和版に収められた『時事新報』論説にこそ「捏造の作為」が隠されていたのだ。

石河は日清日露戦争の頃から大陸侵略の志向が強く、また中国人、朝鮮人に対する蔑視も酷いことから、福沢は石河の書く論説にはしかるべく注意を払っていたようだが、福沢と思想の軌を一にする論説委員が社を去る一方、福沢の影響力が薄まる過程で『時事新報』論説の論調を自らの志向に転換させていった。

そして明治34年の福沢没後に出版された大正版、昭和版の『福沢諭吉全集』にその自らの筆になる『時事新報』論説を数多く掲載することになる。匿名で掲載される『時事新報』論説の筆者を著者が特定できたのは、井田進也による文体や語彙による筆者の識別手法によるもので、その「謎解き」は下手なミステリーを読むより格段に面白い。と、同時に福沢諭吉という一人の思想がこのような方法で歪曲されていくプロセスの怖ろしさを禁じ得なかった。

石河の「捏造」には自らの論調を福沢のそれに潜り込ませようとする自己顕示欲の他に、それなりの時代背景が働いていた。つまり、大正、昭和と日本が軍備増強と軍部の発言力が増していく中で、大陸侵略の機運に乗じて国民自体が、石河の論調を待ち望んでいたからなのだ。

立ち返って、私自身が、そして現代人の多くが福沢諭吉の思想に抱いているアンヴィバレントなイメージは、戦後リベラリストが一貫して石河の謀略を見抜けなかった延長線上に存立している。世相が戦前回帰の容貌を持ちはじめた現代日本において、福沢諭吉の原典に立ち返ることの意義を痛感させられた一冊であった。

(2017年5月1日)

『臨死体験』― 立花 隆 著

「臨死体験」は事故や急病などでいわばその「死」の入口まで行って戻って来た人々の体験である。「体外離脱」(半死半生の自分の肉体から抜け出した意識がこれを客体化して見ている)や闇黒のトンネルの向こうの強い光に誘われて出てみると、美しい花畠が開けてくる。やがて砂利の河原があってその向こうで既に死んだ親族達が呼んでいる。過去の人生が走馬灯のように蘇る。暗い穴蔵から細い糸のようなもので明るい場所に吊り上げられる。……その「体験」には共通する要素が存在する。これは古くからの民間伝承から、昨今の映像作品の一場面に至るまで登場する、われわれの「共有体験」とさえ言っても過言ではない。

特に「体外離脱」では、自分の肉体から意識のみが離脱して思いの場所に浮遊し、親族や友人の俯瞰した状況が後から確認すると事実と一致することが多いので、これを根拠に肉体とは別の「魂」の存在を信じる人もいる。つまり、心は脳に一元的に従属するという考え方(単なる脳内現象として生じている)と、脳と心は二元的に存在している(だから肉体が死んでも魂は残る)と考える二種類の人々がいる。

著者の臨死体験への関心は、NHKテレビでも何度か取り上げられており、本著にもその取材の極く一部が含まれているが、著者の徹底した取材は文庫本上下巻約1,000頁に及ぶ莫大なルポとして結実した。一歩間違えばオカルトやスピリチュアルな世界に踏み込まざるを得ないこのテーマ(事実、著者は本テーマとの関連でそれらの紹介も怠りはしない)を如何に料理するか、が本著の読みどころである。

結論から言えば、NHKテレビの番組でも紹介されていた通り、「臨死体験」は「側頭葉てんかん」と同じように、強いストレスによって生じる側頭葉非定常放電によってセロトニンやエンドルフィンといった神経伝達物質が分泌され、苦痛を除去するプロセスで心理的には上記のような脳内幻覚を体験する、というのが神経学的には有力な仮説になっている。

とはいいながらも、例えば本人が仮死状態の体外離脱で浮遊して見てきたものが、現実に存在したりという超常現象は事実として存在し、この一元論で説明しきれない部分は残っており、その判断は人間それぞれの価値観に委ねられることになるだろう。

本著を読む契機となったのは、NHKテレビ番組で著者が言い放った「死はもう、怖くない」という一言だったが、読了して、確かにそう思えるようになった。父が晩年帰依した浄土宗の仏僧に本著を持ち込んで、死というものとの対峙の仕方を一度、じっくりと語り合ってみようか、などと考えている。

『料理の四面体』 玉村 豊男 著

空飛ぶ自動車の映画『チキチキ・バンバン』に嵌ってしまい、手造りの「羽ばたきながら走る車」の模型を出品し、横濱市の「創意工夫展」で(生涯ただ一つの)賞状を貰ったのは小学校4年生だった、と記憶している。モノづくりが好きだった少年は長じてルーティーン・ワークに明け暮れるサラリーマンとなり、その創作意欲の代償行為として「料理」を始めて30年余が経った。

その手始めの「教科書」となったのは、朝日新聞の家庭欄に昭和29年から平成3年までの39年間掲載され続けていた『おそうざいのヒント365日』だった。これは、写真もない400字程度の囲みコラムで、1983年に総集編が「正」として出版された後、「続」「続々」「新」「30分でできる」と計5冊が刊行されるベストセラーとなった。

特徴的なのは、文字だけで調理の手順が書かれているため、そのプロセスも完成品も想像の中に描くしかない点にある。勿論、それ以前に完成のビジュアルに惹かれ何冊かの写真入り料理本を買ったのだが、出来上がりの分かっているものを、定められた分量の素材を定められた手順通りに作ることに、何の満足も得ら...れなかった。ましてや、記載通りに作ったとしても、美しく撮影された料理本の「完成品」に自作は遠く及ばない。つまり「文字だけの料理本」はこうした幻滅を払拭し、作る者のイマジネーションを掻き立てるものだったのだ(事実、それが失敗か成功か、さえも十分には判じ難い良さがある)。

それにしても、世のグルメだとかソムリエの類ほどいかがわしいものはない、と常々感じている。実は30年ほど前に通っていた「日本酒の学校」の先生はあたかも新興宗教の教組のようだった。十余名ほどが集まるその会で、4本の日本酒の利き酒を競う「訓練」で、たまたま、他の学生も、そして先生さえも当てなかった酒を当ててしまったことがある。その時、その教組は、味覚の変化を偶々近づいていた台風による低気圧のせいにした。それ以来、感覚的なものを絶対視することに疑念を抱くようになった。

本著の著者、玉村豊男にもそのような先入観があって、これまで敢えて読むことを回避していたのだろう。たまたま「正真の美食家」と信奉している友人が紹介してくれた店の開店を待ちながら、うらびれた場末の小さな書店で平積みの復刻文庫版(単行本初版は1980年)を手にしていなかったら、永遠に彼の著作と巡り合うこともなかったに違いない。

本著「解説」の日高良実シェフも記しているように、料理の学び始めは、ただそのレシピとプロセスを機械的に教わるだけだ。それはフランス留学して一流シェフに学ぼうが、『おそうざいのヒント』に学ぼうが同じ事である。そこに「何故」はない。著者は、東大の仏文科を出てパリ大学言語学研究所に留学し、世界各国を巡りながら土地土地の風土料理を探求しつつ、この「何故」を追究していった。あたかも、歌舞伎や文楽、あるいは落語といった伝統芸能が、「型」のものまねから始まって、やがてその本質に辿りつき、そしてその型を破る独自の芸風を拓くように、玉村豊男は世界に散在する個別の料理を帰納し、本質を集約することにより「料理の型」の持つ「意味」に至る。

その端的な例として「リソレ」、すなわち、煮物の肉料理を作る際にマリネした肉の外側を焼いて旨味を中に閉じ込め、更に焼いた際の肉汁も損なわずそのままスープ、あるいはシチューの出汁とする手法。これは万国共通の料理法として紹介されている。こうした「本質の探究」の結果として、「料理の四面体」というのは、料理の要素を「火」「水」「油」「空気」の四要素に分解し、その四面体のどこに素材の加工を位置づけるかによって、たったひとつの食材が様々な独創性を持った料理に変身させるための「応用ツール」である。

つまり、料理の本質を極めることにより、レシピに書かれた「何故」が明らかになると同時に、次に、応用編として「こうしてみたら」「ああしてみたら」という新たな料理の発見に繋げる創造性に途を拓くことになる。『おそうざいのヒント』の個別のレシピにも「当り外れ」があるのだが、その「外れ」をどのように改良したら、より美味しい料理ができるか、というヒントを与えてくれるのだ。

一流の料理人の書いた本で、こうした原理を通じて「より美味しい料理」を作る示唆を記した本は、多く存在しているだろう。しかし、ここまで包括的かつ「実践的」に書かれた本は少ないのではないだろうか。特に、日高シェフも記しているように、型を覚えている最中の初心者よりも、ある程度の経験を積んだ(とはいえ十数個のレパートリーで十分だと思うが)料理好き、しかも探求心のある人には、極めて料理作りの示唆に富む本であることは間違いない。

玉村豊男が「似非グルメ」でないことは、彼がこの「料理の四面体」のアイデアの出所を明らかにしていることからも明白であろう(「似非グルメ」は、自らのカリスマ性を助長するために、これを秘匿したがるものである)。それは、正にフランス料理の本質さえも普遍的な「文化の構造」の一部に位置づけた、あの構造主義文化人類学者、レヴィ=ストロースに他ならなかった。

……と、暮から正月に掛けての酒池肉林に茫漠とした頭に刻まれた輝く一冊、でありました。

(2017年1月5日)

『がん―4000年の歴史』(上・下) シッダールタ・ムカジー 著 田中 文 訳

腫瘍学・血液学の医師である著者が人間の攻略すべき最

大半の病気が克服されつつある現代において、二人に一

「二人に一人」といえば、私か貴方は「がん」に罹り、

既にDNAによる遺伝子構造とそのメカニズムを知って

「がん」の歴史は、紀元前2600年、パピルスに記さ

やがて統計学的に見て「がん」の治癒率に根治療法が何

「がん」の原因が遺伝子にあるのではないか、と気づく

問題は、正常細胞が本来持っている自己増殖を司るゲノ

つまり、ひとことで言ってしまえば「がん」は私たちの

ようやく「汝、敵を知れ」から「汝、自らを知れ」へと

(2016年12月3日)

『闇を裂く道』 吉村 昭 著

仕事に疲れると三十年来、定宿にしている熱海の温泉宿に身を解きに往く。初春ならば足を延ばして熱海梅園に咲き初めの梅を愛でに寄る。山中晋平の旧居を移築した記念館は、狭いながらも梅園の春日を留め、時を忘れるいい和室である。

記念館を少し降りると「供養梅」(くようばい)がある。丹那トンネルの犠牲者の供養のためと説明があり、正にその足下にトンネルが走っていることに気付かされる。梅園を下り出口を左に曲がれば、丹那トンネルの入り口上に、犠牲者を祀った慰霊碑と「丹那神社」がある。

著者、吉村昭の両親が静岡県出身であることが縁で、これは静岡新聞の依頼で書き始めた連載小説であると「あとがき」にあるが、とうとう文庫本で500頁に及ぶ大作となった。大正7年に当初7ヶ年の予定で起工しながら様々な難題に直面し、漸く17年後の昭和9年に完工する。この間に67名の犠牲者を出した、当時、日本最長で再難関のトンネル工事の記録である。

「丹那」という地名に馴染みない人が多いだろうが、これはトンネルが三島方面に向かう丘陵の上に位置する丹那盆地からとられている。そこは以前は火山火口跡のカルデラで、湖の水が引いて豊潤な土地を持つ盆地が残った場所だった。富士箱根の雪の融水が渓流や地下水となり、豊かな湧水で田に稲穂は実り、谷合には葵が栽培されていた。トンネル掘削の地盤調査の際にこの丹那の村人たちが好意的に協力してくれたことから「丹那トンネル」(当初「丹那山トンネル」とされ後に修正された)と命名されることになった。

しかし、工事は二つの大きな深刻な問題を生み出していった。ひとつは、こうした豊富な地下水と縦裂の多い岩盤によって、掘削中に大量の出水が生じて掘削の前進を妨げたことだった。大正9年には、熱海口側で崩落事故が起き、17名が犠牲となった。更に大正12年にも三島口側でも崩落事故により16名の命が奪われる。関東大震災の際には、トンネルには異常はなかったが、その後昭和5年の北伊豆地震の際には、3名が犠牲になる。この時、三島口の切端は丁度、地震を起こした断層を掘削していたが、地中で断層が動くことによって生じる「断層鏡面」(断層が強い力で擦れながらずれて表面が文字通り鏡のような平面になること)が見られた。

もうひとつの悲劇は、実はトンネルからの大量出水が、桃源郷のように豊かだった丹那盆地の村の渇水を引き起こしてしまったことだった。田の水は落ち、山葵田は枯れ、飲料水にさえ苦労することになった。村人達が工事事務所に押し寄せ惨状を訴え、都度、鉄道省も善後策には応じていったものの、村の産業基盤が衰退し農民の生活が脅かされるに至って、何度も争議が起きる結果となった。

工期の遅延をもたらした坑内での悲惨な黙示録的な世界、そして人災とも言える渇水の問題は社会問題として何度も取り上げられ、そもそもこの工事に着手した鉄道省の地質調査や付随して生じる出水・渇水の見通しの甘さに、専門家や政治家は工事中止の声さえ上げ始める。時代は、次第に大陸での戦争の時代に入り、軍事費が膨らむ中で、国家予算をこれだけ莫大で不確実な工事に費やす事への疑問も呈された。

しかし、国鉄は工事を継続した。本坑の脇に水抜坑を掘り本坑の掘削の速度を高める一方で、丹那の村民の声に耳を傾け、補償金を新たな灌漑施設づくりに宛て、トンネルからでた湧水をポンプでくみ上げて村々に水を戻す工事を負担した。このような紆余曲折を経て、漸く昭和8年にトンネルは貫通し、昭和9年から東海道線は、御殿場を経由せず、熱海・三島を経由することで文字通り「日本の動脈」となった。

唐突だが、1966年から67年にかけてアメリカABCネットワークで放映されていた『タイムトンネル』という連続TVドラマがあった(日本では67年放映)。『タワーリング・インフェルノ』等で有名なアーウィン・アレンの製作になるものだが、開発途上のタイムマシン「タイムトンネル」に若き科学者ダグとトニーが身を挺して飛び込み、時間の旅をするという連続シリーズであった。

その3作目に「世界の終り」という作品がある。ダグとトニーが紛れ込んだ、1919年のアメリカ地域都市の鉱山で落盤が起きていたが、誰も閉じ込められた坑夫たちを助けに行かない。それはハレー彗星の接近により、人々が地球の破滅を信じていたからだった。ダグが、地球との衝突を主張する権威ある科学者を論理的に説得し、人々も納得して、坑夫たちの救援に向かうのだが……。この後の展開に、ぞくっとさせられた。タイムトンネルを操作している「現代」のセンターに異変が起きる。トンネルに対して次第に空気が吸い取られていくのだ。「だって、これは過去の映像ではなか。」という所長に対して科学者が答える。「いや、違う。トンネルの中は1919年であり、ハレー彗星とこのトンネルのパワーがお互いの引力で繋がっているのだ。」タイムトンネルに彗星が衝突する目前で、タイムトンネルは制御不能となり電源を切断する。

まだ小学校3年の私は、ここから人間の科学技術の進歩は一見自然を征服し、コントロールしているようだが、思わぬ間隙に足を掬われてしまうものなのだ、という教訓を得たような気がした。

多分、吉村昭の『三陸海岸大津波』等の作品とともに、本著もそうした意図を持って著されたものだろうと思われるが、それだけでは決して語りつくせるものではない。そこには(現在にも通ずる)官吏と民衆の意識の隔たりや、一方で、近代化という長期的展望を持った能吏の揺るぎない信念、そしてその背後には、幕末以降の日本の近代化が、人間本来の暮らしにとってどれほど本質的な幸せをもたらすのだろうか、といった冷徹でペシミスティックな哲学が垣間見えるようにも思える。

エッセー等で語られるように、吉村昭の取材力は瞠目に値する。本著における丹那トンネルの掘削・崩落場面の臨場感は、登場する人物が全て実名で語られていることに支えられており、並大抵の取材力では刻み込めないものだろう。吉村昭の作品を読む度に、私にはそれが一幅の「表現主義的」リアリズムの絵画のように思われる。対象をリアルに表現することにより、読者に俯瞰した対象の全貌を知らしめながら、そのディーテールから読者が感じ取るものは、十人十色であることを許容するような絵画。著者の作意はキャンバスの遥か裏側に遠のいて、逆に読者の中には様々な思考が渦巻き、読者自身の導く結論の中に深い読後感が残るのである。

500頁の分厚い文庫本だが、帯にある「一気読み必至!」に偽りはなかった。お蔭でおおいに寝不足である。

(2016年10月8日)

『古市くん、社会学を学び直しなさい!!』 古市 憲寿(対談集)著

最近コメンテーターとして頻繁にTVに登場する斜構えのシャイな若者。時に炎上も辞さないコメントに動じる気配もない稀有なキャラクターを楽しみに観ている。プロファイルを見れば若干31歳、未だ東大大学院の博士課程を修了もしていないくせに「社会学者」と肩書きを与えられる自らに負い目を感じる謙虚さも滲ませる。『絶望の国の幸福な若者たち』で一世を風靡した古市憲寿が、12人の社会学の泰斗との対話を通じ「社会学を学び直しなさい!!」と自らを戒めている。

翌年からの受験制度改革で「後のない」1浪の生物学志望の似非理系のいち高卒浪人生が、文系には珍しい数学を試験科目に誂えた私立大文系法学部に「滑り止め」で入学したのは40年近く前の事。気のりもしない教養学部で社会学に巡り合い、これぞ自ら求める学問と心酔し、本文400頁に及ぶ砂上の楼閣にも似た卒論で学士を得て34年が経つ。

計量社会学から敢えて社会価値意識論へと転向して「空中楼閣」と自らの博士論文を評した見田宗介になぞらえ、これから突入する社会でのフィールドワークで自らの仮説を「実証」していくことを宣言したその卒論の末文に対し(決して「本文」ではない)、未だに尊敬止まぬ亡き担当教授が賛辞を与えてくれた事を忘れはしない。本著に登場する12人の社会学者も、多かれ少なかれ見田宗介の影響を受けていることは、私自身の矜持…と言えるかもしれない。

そう、その34年間、私自身の実践的「研究課題」であった日本の「産業社会」自体が変貌を遂げると共に、社会学自体も大きな変遷を経てきた。例えば、本稿でも取り上げた、小熊英二、上野千鶴子、宮台真司、開沼博、といった社会学者たちはその34年間の変遷に着目しつつも実践的活動を通じて並走してきた人々であり、「何も知らないふり」をした古市憲寿が(基礎となる社会学の一般理論を共有しつつも)インタビューを行うことは、サラリーマンとしてこの間の時間を奪われてきた私自身にとっての「社会学的変遷」を跡づけるためのトレースとなった。

34年前に社会学徒の古典講読としたウェーバー、マルクス、デュルケム、パーソンズといった古典的社会学者の一般理論は、既にこの現代社会の分析には適合性を持たないが、例えば大塚久雄が岩波新書に記した『社会科学の方法』(1966年)などは、未だに社会学の入門書として読まれているようであるし、社会を見るための物差しとして重要な役割を果たしていることも本著を読むと理解できる。実は、この34年間のサラリーマン経験から学ぶ際に、この『社会科学の方法』ほど示唆を与えてくれた著書は他にない。

何よりも「何も知らないふりをした」古市憲寿が、12人の「現代日本社会学の泰斗」に「社会学って何ですか」という問いかけをすることが、本著の肝なのだが(それほどに「社会学」の概念規定は曖昧である一方で、必ず誰かにとって何かを解決するための「何か」を持っている)、12人の回答は一見相違しているようで、深部で緊密に太く繋がっている。私の34年にとって一番響いたのは、山田昌弘の学生に向けたこのひとこと。

「社会学というのは、社会をありえない幸せな状態にするのが目的ではなくて、辛さに耐える力をつけることが目的です。」

おそらく34年前、担当教授が私たち教え子に伝えたかった主旨も全くこの通りであったと思うし、事実、サラリーマンをしていて感じ得た社会学と巡り合えた最大の僥倖は、この一点に尽きるといっても過言ではない。本著にも示唆されているように、(私たち自身が「社会」に生きている限り)「社会学」はいわば現代の「実学」であって、それぞれの個々人に課された個別の課題を解決するための方法論を自ら導きだす手助けをしてくれるもの、なのである。

「古市くん、社会学を学び直しなさい!!」は、私のような旧社会学徒への注意喚起である以前に、「この時代」においては、社会のさまざまな局面に直面している個々人への自律的解決への指南書、といっても過言ではないかもしれない。40年前に、ポスト工業化社会を見据えたアメリカの社会学者、ダニエル・ベルが予言していたように、「やがて経済学の時代から、社会学への時代へとシフトしていく」時代に在る、私たちにとって。

帯にあるような「現代の日本を俯瞰」するほどの内容は期待してはいけないが、読者それぞれの疑問応え得るにヒントを与えてくれる一冊、としてお勧めしたい。

(2016年10月30日)

『星野道夫―風の行方を追って』 湯川 豊 著

1996年8月8日、43歳の写真家(というひとつの肩書で彼を語り尽すことはできないのだが)、星野道夫は、TBSの取材に同行したカムチャッカ半島クリル湖畔で野営中ヒグマに襲われて急逝する。…そう、あれから二十年の歳月が経ったのだ。本著はそんな星野道夫の「断片としての伝記」である。

「彼」と初めて巡り合ったのは、2003年春から冬に掛けて朝日新聞社主催で各地を巡業した『星野道夫の宇宙』という「写真展」を横濱のデパートで見た時だった。当時、人生最大の蹉跌に見舞われていた私は、パネルに展開された、アラスカの広大な自然の中で、餌となる地衣類を求めて大移動する「カリブー」(トナカイ)が群をなして雪解けの大河を命掛けで渉る一枚の写真の前に釘づけとなった。添えられた彼のキャプション(それは、後に彼の著作の断片であることが分かるのだが…)。

「浅き川も深く渡れ。」

私はアラスカの大自然を題材にした彼のこの写真展に牽き込まれながら、久方振りに大自然の中の「生の一員」としての人間の存在に思い至り、些末な俗事に囚われていた自らを客体化することができたのだろう。写真展を見終わる頃には、心の澱として蟠っていたものが霧散することに気付かされた。今にして思えば、まさに彼が逝ったその世代を当時の私自身がトレースしていたことになる。

星野道夫は、大学生時代に偶々入手したアラスカの資料にのめりこみ、地図に記されたエスキモーの村々の宛名さえ分からぬ村長に宛てて、夏休みの一時期ショートステイさせてもらえないか、という何通かの手紙を発信した。当然の事ながら、その大半は「宛先不明」で返送されるのだが、ただ一通、シシュマレフ村の村長から、受け入れの意向を示す好意的な返信を受け取り、3ヶ月をその村で過ごすことになる。21歳の時である。彼は日本の大学を卒業すると5年後、アラスカ大学野生動物管理学部に入学し、アラスカという大地、そしてエスキモーという民族と文化に埋没する環境を自ら作り出していく。

何故、星野道夫はこれほどまでに、アラスカの台地とエスキモーの文化に魅かれたのだろうか。この本の著者、文藝春秋で彼の本の出版に携わり、彼と親交を篤くした編集者であった著者は、状況証拠の断片を繋ぎ合わせながら敢えてその問いに対する結論を急いだりはしない。しかし、最大の糸口は、著者もさりげなく記しているように、エスキモーはアジア大陸からベーリング海を渡り、アメリカ大陸へと入植していった「私たち」と同じモンゴリアンである、ということだ。極東の狭隘な島国の中でも「異質なもの」として辺境に追いやられてしまった、アイヌ(と私たちが呼ぶ民族)と、エスキモーは非常に近似した文化を持っている、ことがその問いへの回答のヒントだと思っている。

自然に生きる動物たち(それはカリブーであったりワタリガラスであったりヒグマだったりするのだが)は、エスキモー各氏族の「神」であり、自らの糧として自然の命を奪いながらも、それを畏怖し崇め、決して必要以上には殺さない。自然と共存しながら、やがて自らも自然に「還る」宿命を負った「円環のひとつ」に過ぎない、という自覚を彼らは抱いている。鯨漁を糧とするエスキモーの部落に滞在し、ようやく獲物を得た様子をフィルムに収めようとした星野道夫が、その収獲祭の余りの神聖さにシャッターを押すことを留まった、という文章は、まさに、彼が写真家ではなく、異文化との共感の中に「意味」を直観する民族学者としての視点を、視覚以外の表現(つまり「見えないものこそ本当に大切なものである」ということ)に求めていた証であろう。

彼が何故「私たち」と時代を共有しながら、エスキモーの文化とアラスカの自然へ、と向っていったかという本質的な理由はそこにある。彼の著作には、「下の邦」(とは合衆国のアラスカ以外の州を指す)からやってきてアラスカに定住した「白人」達とのいくつもの交友が描かれているが、一見、経済合理主義的に彩られたアメリカの中で、アラスカ州に棲むエスキモー達の生き方こそが本来の「人間像」として、星野道夫には捉えられていた、ということに他ならない。

これも私見に過ぎないが、星野道夫の文章には、開高健に共通するものがある。それを一言で言い表すことは難しいが、おそらくは「近代化(あるいはグローバリズム)に対する懐疑」すなわちアメリカ的合理主義に対するアンチテーゼが、固有の文化とのせめぎ合いの中で生じさせる「迷走」が見られることだ。「浅き川も深く渡れ」と「漂えど沈まず」には、「他律的」に与えられた近代化に対する深い懐疑と自省がある。

2008年に刊行された『星野道夫著作集』(新潮社刊)全5巻は、未だ繙いていない私にとっては「未来に残した」最大の宝物である。彼の著作だけは、都会の喧騒から離れた静かな場所で、いつか、じっくりと深く味わいたい、と思っている。「写真家」星野道夫の記した「目に見えない大切なもの」を知るための、一冊。

(2016年10月9日)

『タモリと戦後ニッポン』 近藤 正高 著

個人的には全くタモリには興味がない…と言っては嘘になる。『笑っていいとも!』を卒業後のタモリが、例えば『ブラタモリ』で見せるニッチな興味領域の深掘りや、34年に亘り視聴率を気にせず続けてきた、彼の個人的なプロデュース意識の強く滲み出た深夜番組『タモリ倶楽部』の「無用の用」とも言うべき探求心は、本人は頑なに拒否するであろうが、もしかするとこの人は現代の南方熊楠ではないか?と思わせる程の博識を感じさせる。

表紙にも示される通り、敗戦の詔勅から一週間後に生を享けた彼は「戦後史そのもの」であるという明快なコンセプトのもとで、以前にもご紹介した小熊英二著『生きて帰ってきた男』と同様、タモリという「一個人から見た戦後史」を綴らんとするのが著者の意図である。小熊英二が描いた父、小熊謙二が戦争の辛酸を舐めた「いち市民」である一方で、タモリは「特異な個性」に触発された人の連関の拡張によって「時代の人」となった。しかし、そこに大きな差異はない、と思わせるタモリの「空気感」こそが、この主人公の持ち味であり、それを支えてきた時代の特性である、といっても過言ではないだろう。

タモリは福岡の複雑な家庭に生まれ、子供の頃両親が離婚して祖父母の下で育てられことになる。この祖父は(そして実父も)満鉄の社員であって、敗戦前に帰国していたことから、タモリ少年は祖父に聞く満洲を一種の理想郷として育った。これは、勿論戦前・戦中派の大陸浪人に共通する「大陸的価値観」を内面化していったことを示している。既成の価値観に捕われないおおらかな進取の気性はこうして育まれたものらしい。

タモリが福岡公演を行った山下洋輔トリオによって「発掘」されたのは有名な話であるが、それ以前、彼は上京して学園紛争の早稲田を中退した後、ボウリング場の支配人をしたり「下積み」を重ねている。そのマスコミデビューも「素人芸」として仲間内に受けていたものが、果たしてマスコミで通用するだろうか、という周囲の危惧のものとで、しかし着々と実現していく(それほど大勢のシンパに恵まれていたということだ)。その「灰汁の強さ」を、タモリのテレビ初出演とされている『モンティパイソン』の幕間の寸劇に「何だコイツは」と拒絶感を抱きながら、しかし決して褪せることなき強烈な印象を受けた自分自身の経験として、40年を経た現在でも思い起こすことができる。

その後のタモリについては、赤塚不二夫の仕事場に転がり込んだりと、数多く紹介されるところだが、改めて感心するのは(……というのもこの著書の主題だからなのだが)、昭和・平成の記憶に残るそれぞれの重要な局面に、常にタモリが居たということであって、その「時代との連関」を本著により再認識させられる。それは32年間も続いた『笑っていいとも!』が、僅かの例外を除いて中止される事なく、ほぼ多くの世代のサラリーマンにとっては、会社の昼飯とともにタモリが常に傍に居た、という事実にこれは止まらない。改めて「私たち」自身が生きてきた「戦後という時代」の中で、タモリの人脈やその発言が、どのような重い意味を持ってきたか…については、改めて本著を辿ってもらいたい。

余り公にはされないタモリの発言の発見も、また本著の魅力でもある。「誰か俺をモデルに会社経営法でも書かないかなと思うくらいです。」というタモリの発言は、本著でも紹介されている『笑っていいとも!』へ関わり方、若い芸人への接し方、番組プロデューサーとの距離感、いずれをとってもいかなるハウツー本よりも説得力がある。「反省をしない。計画をたてない。終わったものは仕方ないで気にしない。」…だからこそ長続きする。聞き役に徹しながら時に鋭い突っ込みを入れる、そんなタモリのスタンス(それは80年代以降に生まれたものだが)は、現在の「生き方」の参考にもなりそうだ。

繰り返しになるが、これは「タモリ伝」ではなく、タモリを軸とした「戦後史」の本である。タモリという一人の人間を主軸としながら、これほど彼の生きた、そして「同時代」を活き活きと彷彿とさせる評論も著者の稀有な才能に負っていると言わざるを得ない。著者も指摘するように、タモリの評論は相対的に少ない。それも、これも、彼が「フツーのひと」の視線を、他の如何なるタレントより大切にしているからに他ならないからだろう。そんな、タモリの評論なんて、面白くもない……と思いつつ、戦後、今の日本社会の辿りついた座標を確かめるための一冊としてお勧めしたい。

(2016年9月12日)

『コンビニ人間』 村田 沙耶香 著

これは、現代社会への痛烈な諷刺画である。飛ばし読みすれば本屋で立ち読みできるほどの掌編であるが、ぜひ「じっくりと」読んで欲しい。

経済人類学者のカール・ポランニーは、市場社会とは産業化が「普通の人々(common people)」の共同社会を破壊し孤立化させることである、と70年前に予言していた。新自由主義経済が台頭する現代において、日本を含め多くの先進国で格差拡大が進行するとともに、倫理を喪失した市場社会の中で社会的不寛容が蔓延していくディストピアの出現に、この時既に警鐘を鳴らしていたのだ。

保守化する社会の中でLGBTや障がい者を含む社会的弱者に対する偏見と差別が人々に蔓延し、イデオロギーや物理的・言語的暴力となって噴出している現代(とりわけ現代日本)社会を念頭に置きながらこの本を読むと、背筋が凍りつく程の寒さを覚える。この小説は、それを揶揄するカリカチュアとして、この国の文学的風土には稀有な、健全な批判精神を持った一作として、後世に名を留め、また翻訳され似たような社会的バックグラウンドを持つ海外の読者にも一定の評価を得られるのではないだろうか。

主人公は、子供の頃から自らの突出した個性が、社会からは一種の「狂気」と捉えられ、受け入れられ難いものであることを痛烈に自覚し(正確には「周囲から自覚させられ」)、大学のアルバイトとして始めたコンビニでの非正規雇用を18年間も独身のまま続けてきた女性である。ある意味、直截で合理的ではあるものの社会的規範(あるいは「空気」)からはほど遠い彼女の突出した個性を、市場社会の典型ともいえるマニュアル化されたコンビニ店員としての表層の殻の内奥に隠し続け、外見上は行動パターンまで過剰適応する歯車の一員となることで、その「狂気」を深層に押し殺していた。

そのコンビニに「白羽さん」という、モヤシのように痩せ背の高く自閉した典型的なニートの男性がアルバイトとして登場することから、演技された主人公の社会的適応のシナリオが崩れていく、否、新たな偽装工作の展開を目論むのだが……。

主人公を核とした家族や友人、そして他のコンビニ従業員とのコミュニケーションは、まさに現在の若者達の置かれている状況に相似している。自分の真意とは全く別の次元で、浅い人間関係を表面的に取り繕うことで、なんとなく「放っておかれる」ことにより自分を傷つけないための防衛本能を先行させ、そこに人間の「あるべき姿」など存在しない。存在しているのは、旧態依然とした「男性は一流大学を出て一流企業に就職し、家庭を持ちながら出世(=自己実現)すること、女性はキャリアウーマンになるか、正社員の男と結婚して子供を作ること」といった、市場社会が求める「労働力の市場化の通念」である。

戦後民主主義の中で、親の世代やわたしたちが当然のように受け入れてきたこの「通念」は、暗黙にわたしたちの子息の世代にも強要されている。これがポランニーが警鐘を鳴らした市場社会のディストピアを再生していく。自ら否応なくこの「通念」を受容してきた人間にとってみれば、そこから「外れた」人間を差別的に見下すことが当然のように思われてくるからだ。これが、社会的弱者や非正規雇用者等への差別と偏見の源泉になって社会へと蔓延していく。

40年前、ジャック・ニコルソンの主演映画 『カッコーの巣の上で』 を見て感じた同じ戦慄を、この掌編のカリカチュアは見事に蘇らせてくれた。著者の巧妙に仕組んだユーモアだけをなぞっているだけではこの戦慄は覚えないだろう。……本著は、いわば、現代社会における「踏み絵」の役目を担っているのかもしれない。

(2016年8月19日)

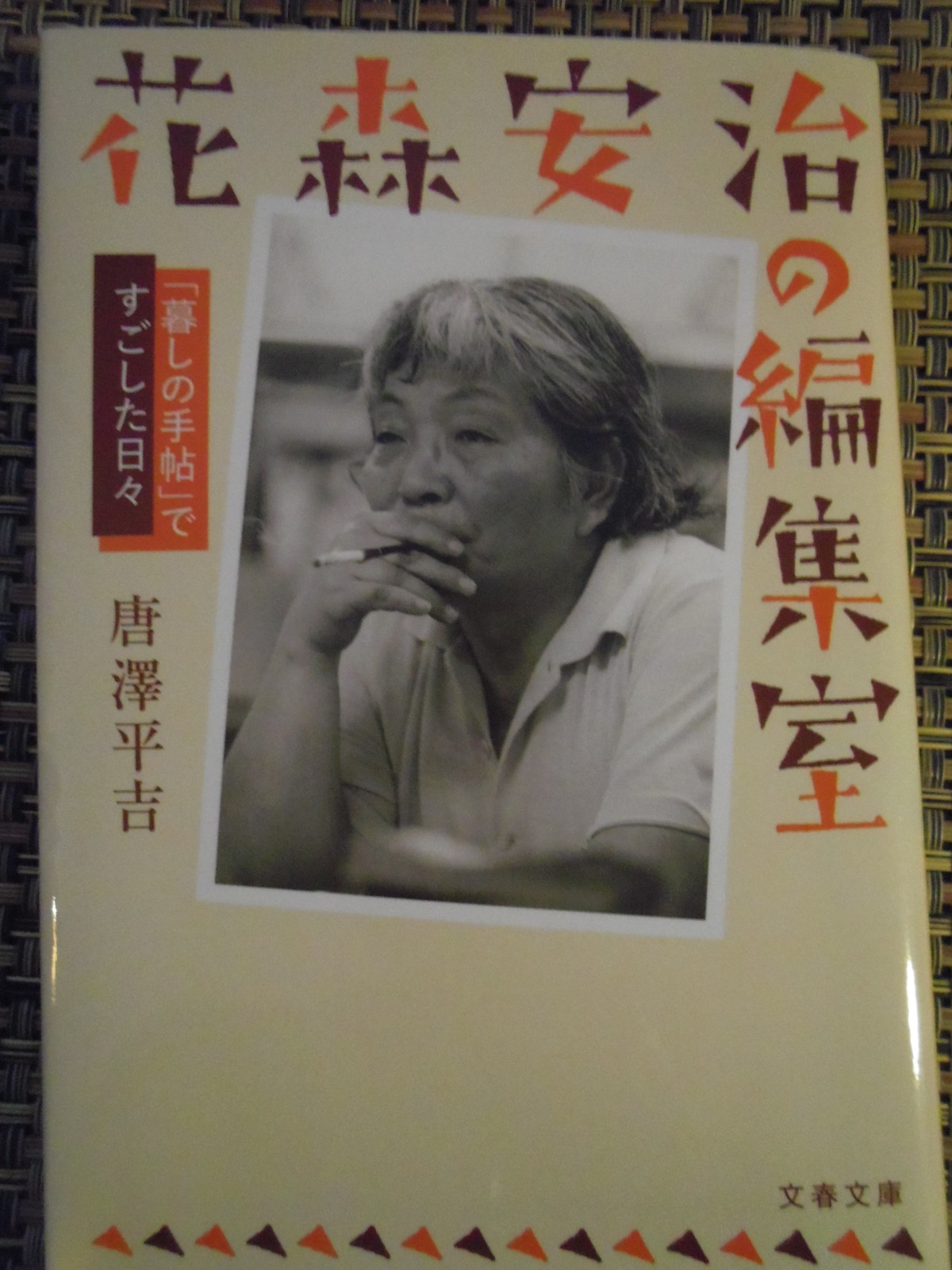

『花森安治の編集室―「暮らしの手帖」ですごした日々』 唐澤 平吉著

主人公は「伝説の人」にして、今や「時の人」でもある。著者は、花森が編集長を勤めていた時代の「暮らしの手帖」社に新卒入社し、6年間その薫陶を受け、花森急逝の2年後に社を去った。

花森の「伝説」は尽きないが、一言で表現すれば、どの会社にもいるうるさ型の情に厚い職人気質の先輩である。幸か不幸か私自身もこうした先輩達に鍛えら...れた一人と任じている。6年間の著者と花森が共有した濃密な時間に他人の立ち入る余地はないが、本著を読む限り、その絶対的編集者としてのカリスマ「伝説」にはいくつかの修正が必要なようだ。それは、胸襟を開いた「弟子」のみが語りうる師匠の在りし日の姿といえよう。

まず、花森はスカートを履いていない。これは彼が戦後にあって生活を守る女性の代弁者であったことを象徴する逸話に過ぎないようだ。因みに生理用品の広告を担当したわが社の営業で実際にその装着感を試みた男性の先輩を何人も知っている。周りからは一見奇異にしか見えない行動も、その職人気質の一途さの故の断片的現象に過ぎない。

そしてもうひとつ。戦中、大政翼賛会宣伝部時代に「ぜいたくは敵だ!」というキャッチコピーで戦争のプロパガンダをリードした戦争協力者であった、という伝説。「帝大新聞編集部」を経て伊東胡蝶園(後のパピリオ)宣伝部に就職し、コピーライターとしての道を歩み始めた花森は、昭和12年に将校ではなく一兵卒として満州に徴兵され、映画「兵隊やくざ」そのままの苦節を味わう。疾病による除隊で翼賛会宣伝部に入った花森が、30歳前に宣伝部を誘導する地位にも立場にもなかったことは明らかである。彼はただ、イデオロギーにさえ染まることを知らない、プロパガンダに秀でたいちコピーライターだったに過ぎない。

ドラマの中に観るように、花森は戦後、女性を主体とした家庭の自立の中にこそ民主主義の本質を求め続けた。そこには決して語る事のなかった自らの戦争協力への自責があった筈だ。「暮らしの手帖」社でも決して大政翼賛会時代の話しはしなかったし、その「伝説」を問われても否定も肯定もしなかった、と著者は書いている。これが、花森の矜持なのである。ご存知の通り、生活者の真の利益を目的とした公平な商品テストを行うために、広告を入れずに発刊を続けることが「暮らしの手帖」という雑誌の真髄であるが、花森は決してメーカーを敵視していた訳ではなく、生活者にとってよりよい商品開発を彼らに行わしめるための啓蒙を自任していた、と著者は語っている。

最後に、著者は、今花森が生きていたら……と回顧する。ここからは、本著に記された花森の遺した言葉をそのまま引用しよう。

「政治家よ/あなたのこころのなかから 急速に/失われていったものを 知っているか/それは<いたわり>だ (中略) じぶんだけの損得と 名聞にとらわれて あなたと いっしょに生きて暮らしている人たちの 苦しみを 平気でふみにじっている (中略)

企業家よ/あなたのこころのなかから 急速に失われていったものを 知っているか/それは<誇り>だ/じぶんの手で作りだしたもの じぶんの頭で考えついたもの それへの誇りだ (中略)」

そして、花森はこう続けることを忘れない。

「ぼくらよ/いささかおっちょこちょいで 虫けらのごときぼくらよ (中略) ぼくら ついうかうかと/言いなりになって/買っては 捨てていたのだ/捨てていたのは 物のつもりだった/危いところだった 捨てていたのは/捨てさせられようとしたのは/じつは こころだった」

著者の記す「銘文家」としての花森の真髄がこの一編の詩に凝縮されていることを知って欲しい。

その著者は、花森が現役編集長として1978年に心筋梗塞で急逝した2年後、うつ病を患って「暮らしの手帖」社を退職した。その後様々な職業を転々とし、現在は信州伊那谷の耕作放棄地で無農薬野菜を栽培している、と略歴にある。私には、著者の心境が、少し理解できるような気がする。強烈な個性と遭遇した無彩色な人間の僥倖と不幸。…それは、ヴィンセントと生を共にしたテオの人生に何処か似ている。

(2016年8月1日)

『世界「最終」戦争論―近代の終焉を超えて』 内田 樹・姜 尚中 著

「ファシズム」も「反ユダヤ主義」も実はフランスが発祥の地である……自由・平等・博愛を理想とする共和国のイメージを持つ読者には意外な挿話から本著のエピローグが始まる。フランスには表層と深層の二層があって、パリ同時多発テロも、その帰結として生じた「棄民」によって引き起こされた。NYに6年半生活した筆者もアメリカのこの「二層構造」を肌身で感じた者の一人である。

世界の自由主義・民主主義のリーダーのように語られるフランスとアメリカにでさえ、何故タテマエとしての理想国家とホンネとしての排他主義を始めとした「不寛容」が勃興しているのか。それは「敗戦の否認」つまり、敗戦を総括できなかったことに起因している。フランスの場合は、ナチスドイツに侵略された際のヴィシー政権(ナチスに協力して強権的な反ユダヤ主義をとった)、アメリカの場合は南北戦争における11州の「敗北」が、総括されず歴史の中に隠蔽されてしまった。これが理想と現実の二層構造を生む原因となっている。

「イスラム国」を始めとするイスラム過激派が、こうした理想と現実の裂け目に入り込んで起こしたのが、911でありパリの同時多発テロであった。そしてそれは、今や中東から派遣される戦闘員や移民ではなく、既に自国内のネイティブ・テロリストにより内発的に起こり始めているのである。こうして既に「世界最終戦争」は始まっている。平和国家を装いながら、既に疑似戦時体制に突入してしまっているのだ。

これはグローバル経済を背景に情報や思想のボーダーがなくなった、グローバリズムの帰結であるとともに、アメリカン・グローバリズムとイスラミック・グローバリズムの衝突であると見ることもできる。先進国と称させる国々は理想と現実の乖離と格差の増大という内的な病理を抱え、グローバリズムによる国家の崩壊を食い止めるために、国民はより保守的で排他的な独裁的政権を希求するという「民主主義の自殺」を選択しつつある。こうして近未来の世界はいくつかのブロックの「帝国」に分割されることになるだろう。

翻って日本を見てみよう。まさに敗戦の総括を自ら行わなかった戦後の日本は、形式としての民主主義を採用したその深層で戦前が流れ込み、既に成長の限界にありがならアメリカ流の金融資本主義のみで名目のみの成長を演出し始めている。国民資産である年金資産の株式運用などはその最たる例であるが、これに加え、成長を演出するための国内での搾取が進展し、その結果格差による貧困を助長し、福島原発事故の被災者を加え、多くの「棄民」を生み出してきている。そして「政権」の行方は他の先進国と同じベクトルを向いて動きつつある。

内田樹、姜尚中という二人の泰斗の対談の中から、現代世界の俯瞰図とその歴史の原動力となっているマグマの存在を手に取るように理解できる。彼らが指摘する、唯一「敗戦の総括」を自ら行い得たドイツに駐在経験を持つ筆者としては、成長を期待できない(期待すべきでない)国家がとるべき政策やそこに生活する個人の生き方は、やはりドイツ人に倣うべきことが多いと思う。戦後、アメリカン・グローバリズムを率先して採り入れてきた日本も、そのリーダーの「退潮」に合せ、日本人ひとりひとりの生きざまを転換していく必要性に迫られた「岐路」に今あるのだ、ということにつくづくと気付かされる一冊である。

(2016年7月13日)

『失われた地平線』 ジェイムズ・ヒルトン 著(池 央耿 訳)

ヤン・リーピン出演の最後の『シャングリラ』を見に行った。ユーミンのコンサート・ツアー名にもなった、この「シャングリラ」が、1933年に出版された、ジェイムズ・ヒルトンの小説『失われた地平線』に登場する、架空の桃源郷の名であり、その後、雲南省デチェン・チベット族自治州の中甸(ちゅうでん)県が2001年香格里拉(シャングリラ)県、と改称したのを知ったのは、それがきっかけだった。

中国少数民族の多様性の彩りを謳歌したヤン・リーピンの舞台にも勿論深く感動したのだが、この架空の桃源郷「シャングリラ」に興味を抱いて、今は品切れとなっている『失われた地平線』(河出文庫版)の中古本を入手した。

ノンフィクションような錯覚を起こさせる、実に巧みな小説である。フランクフルトと思しき空港の待合でのイギリスの精神科医と作家との会話の中に登場する記憶を失った元英領事コンウェイの噂話からエピローグが始まる。インド北部と想定される「バスクル」(架空の都市)の領事だったコンウェイは、現地の暴動から白人居住者をアフガンのペシャワルに避難させる任にあたり、最後の小型機に他の3...人の英米人と搭乗するが、パイロットになりすました何者かによって小型機はハイジャックされ、チベットの奥地に不時着する。操縦士は死亡し、通りかかった中国人により4人はシャングリラのラマ教の僧院へと同行することになる。

俗世間と隔絶された辺境、シャングリラという架空の地の僧院で、4人は何とか出自である西欧文明に戻りたいと考えるのだが、やがてコンウェイはこの僧院の最高位の大ラマと、そしてシャングリラに隠された秘密を知ることになる。そこは不老不死が約束された桃源郷だったのである。第一次大戦で心の傷を負っていたコンウェイはシャングリラに留まる決意をするものの、若き副領事マリソンの求めに応じてシャングリラを抜け出すことになるのだが……。

この小説は、中国南西部、チベット国境地帯を探検した民族学者ジョセフ・フランシス・チャールズ・ロックがナショナルジオグラフィックに寄稿した記事に、ヒルトンが強く触発されてごく短期間で書き上げた。ヒルトンは一世代前のサマセット・モームに傾倒していたと言われるが、モームの「南洋もの」に見られる異文化やエキゾチズムへの憧憬、そして東洋文明の持つ奥深さ、更には西欧文明を相対化する視点を、この小説に凝縮したと言っても過言ではない。

ヒルトンの他の作品(例えば『心の旅路』)にも第一次大戦による精神的内向化が見られるといわれるが、西欧文明の築き上げてきた結果としての近代の武力衝突と大量殺戮が、中庸の精神と非物質的文明を持った東洋に眼を向けさせたことは不思議ではない。ヒルトンが投げかけた問いは、もうひとつの大戦と、戦後グローバルを席捲した産業化と金融資本主義の進展の果てに、現代の私たちが直面している課題を80年も前に先取りしていた、と言えなくもない筈である。

学生時代に、それこそモームを始めとしたメトロポリタニズムに目覚めた作家を猟読していた私自身が、何故、今までこの小説と巡り合わなかったのか、そしてシニアの入口に立ったこの時点で奇遇にも「再会」したのか、その謎さえ、この小説は包摂しているような気がしてならない。

池 央耿(ひろあき)氏の翻訳は実に自然で読み易かった。現在、重版は決まっていないとのことだが、この現代にこそ読まれるべき一冊として、ぜひ重版を願いたい。

(2016年6月12日)

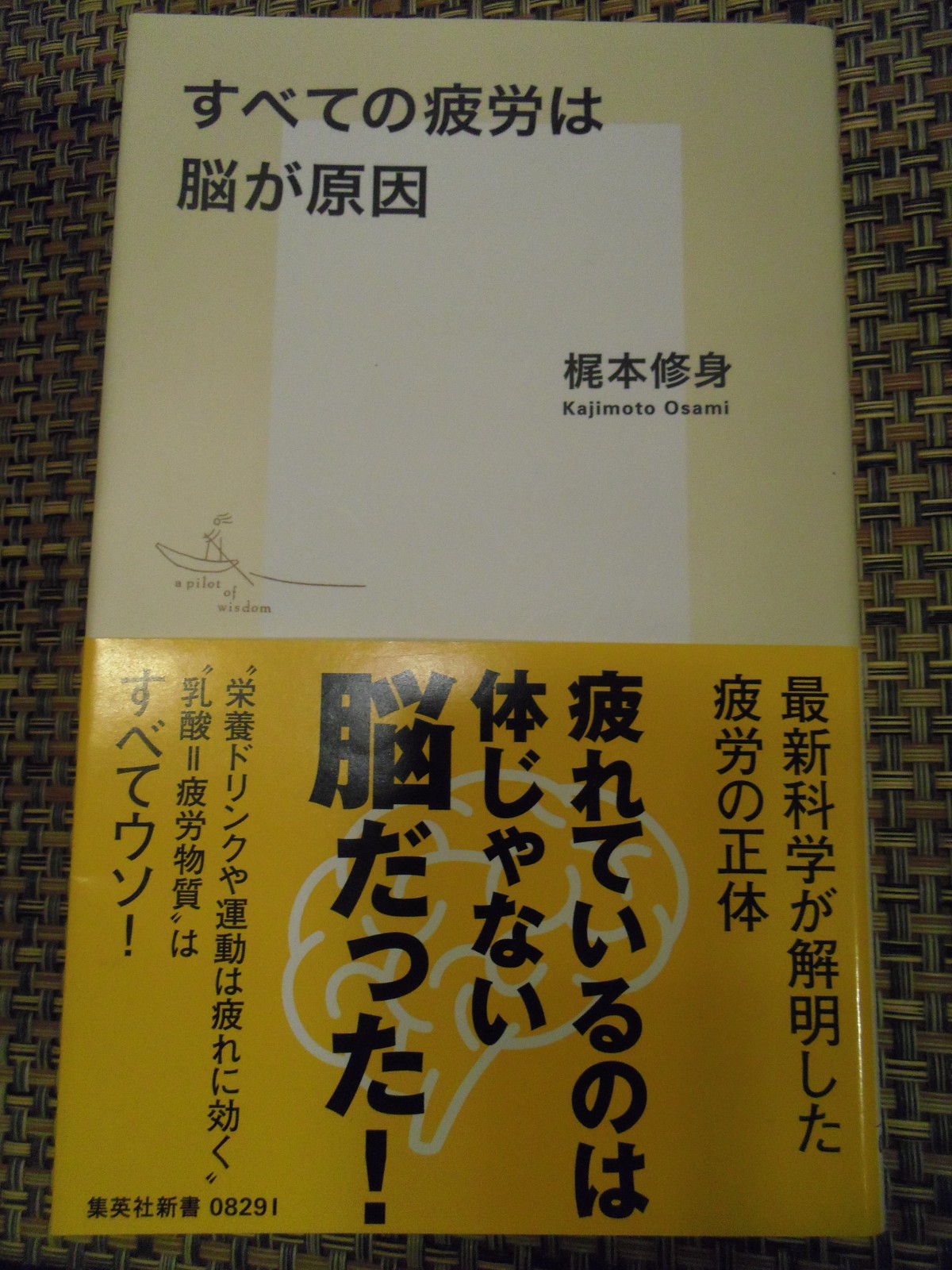

『すべての疲労は脳が原因』 梶本 修身 著

平積みとなっていたこの本を思わず手にしたのは「疲れていた」からである。通常ならば読み捨ててしまうハウツー本の類と思いきや、「疲れ」の生理学的メカニズムが良く分かって面白い。

寡聞にして知らなかったが、著者は「脳年齢ブーム」を巻き起こしたニンテンドーDS『アタマスキャン』をプロデュースした、大阪市大の教授にして医師である。また、厚生労働省が1991年より実施してきた「抗疲労プロジェクト」のリーダーでもあり、世界的にも類を見ない「疲労大国ニッポン」の処方箋を書いてきた第一人者である。

未だに疲労とは、糖質代謝によって生じる乳酸の蓄積によるもの…という1929年の学説を信じている人は少なくないが、実は、活性酸素によって増大する「疲労因子ファクター」(機能性タンパク質)によって引き起こされる自律神経の疲労(副交感神経によるブレーキが利かず、交感神経というアクセルが常に踏まれている状態)である。つまり、脳が疲労を感じているのだ。

私自身も陥っている、いわゆる「ストレス太り」についても明快なメカニズムが説明されている。脳の神経細胞は殆ど再生しないので、経年により日焼け跡がシミ、シワになるのと同様に、脳疲労が蓄積した分だけ、脳の老化が進んでいく。つまり常に脳疲労を蓄積せず新陳代謝を促す必要がある。そのためには、脳疲労の信号(「飽きる」「疲れる」「眠くなる」)が現れたら、自律神経を休ませる必要があるのだ。

体は「神経系」「内分泌系」「免疫系」の相互作用でホメオスタシスを維持しているが、前記の脳疲労が蓄積し神経系の機能不全が生じると、次に内分泌系、つまりステロイドホルモンが分泌され高血糖や肥満を引き起こす。更に内分泌系が疲弊すると免疫系に負荷がかかり、免疫不全により悪性新生物への防御力が低下することになる。こうして「疲労大国ニッポン」の死因の三大要因(がん、心疾患、脳血管疾患)が生み出されていく。

脳疲労の蓄積を防ぐためには自律神経を休ませること、つまり最も必要なのは良い睡眠をとることにある。睡眠中の「いびき」さらには無呼吸症症候群は自律神経への負担を増大するため、日常的な疲労を生むことになる。こうした睡眠障害を防ぐためには安眠のための機材の使用や生体リズムの調整(体内時計のリセット)などが必要になる。

最後に、著者は「抗疲労プロジェクト」での実験の成果として、脳疲労を改善する食事成分や、「ゆらぎ」(自然の中で交感神経と副交感神経の働きを緩やかに切り替えていく仕組み)の住環境への応用、「ワーキングメモリー」(短期記憶と長期記憶のリンケージ)の訓練、など脳疲労蓄積を予防する実際的な処方箋を提示してくれるのだが、それは本著をお読み頂くとして。

本著を読んで「疲労のメカニズム」を理解すると、いかに日常の「疲労回復法」が誤ったものかが分かってくる。例えば、栄養ドリンクやエナジードリンクは脳疲労の信号を抑圧し、却って自律神経の疲労を増す効果を生んでしまうし(いわば「ランナーズハイ」の状態)、熱めのお湯で長湯をするのも、自律神経のアクセルを踏む結果になってしまう。身に覚えのある「度を過ぎた寝酒」は、単なる脳の麻痺した状態を生み出すだけで、ノンレム睡眠を減らし自律神経の疲労回復には逆効果になる。

人生を60年近く生きてきて、身につまされる話しばかりである。つまり、経験的に「これは違うな」と思っっていた疲労回復法の失敗の原因が詳らかになっていく、という点で目から鱗、なのである。シニア世代に足を踏みいれる前に、この本に巡り合えてよかった、と思う。

そして、全ての「疲れているひと」に捧げる本、である。

<余談ながら、出版社のセンスだろうが、本著は書名で損をしている、と思う。私なら『疲労のメカニズム』あるいは『脳は疲労する』くらい採用するだろう、と思うのだが。>

(2016年4月29日)

『戦後入門』 ― 加藤 典洋 著

1995年8月6日。私は赴任先のNYマンハッタンのアパートの一室で喰入るように New York Times を隈なく読み漁っていた。ヒロシマ原爆投下から50周年の特集版。20万人の命を奪った無差別殺人への自戒の一句を探して。しかしやがてそれは虚脱感に変わった。そこには一抹の反省も後悔も記されてはいなかったのだ。詳細なルポとして書かれていたのは、当時ヒロシマに捕虜として拘束され被爆した米兵の話であった。

ある期間海外で生活すると、日本というもの或は日本の置かれた国際的地位を客観的に見つめ直し、そして驚愕させられる機会に少なからず遭遇する。著者が日本の戦後史について体系的な関心を抱いた契機も三年余りの海外生活経験であった、と記されている。無論「戦後」を語るためには戦争を語らねばならないし、そこに突進む背景として明治近代化以降の時の流れが射程に収められていることは言うまでもない。

思えば戦後史あるいは戦争に至る多くの史記を読んできた。殊に戦後70年を迎えた昨年は、出版の潮流にも乗って読み漁った。特定のテーマ、特定の時期を扱ったそれらの「点と線」を繋ぐ「面」は、しかしなかなか見えてこない。本著は様々な立場やイデオロギーで語られてきた断片的な真実や見解を包摂しながら、「一本の糸」で紡ぎとめてくれる貴重なアンソロジーとなっている。著者の本業は文芸評論家であるが、本著が戦後史の道標たりえているのはその研学に負うところが大きい。

例えば、昨年出版された『「昭和天皇実録」の謎を解く』の中に、日米開戦最初の新年に天皇は11ヶ国から親電を受けているが、その中にアフガニスタン、イランが含まれていることが記されている。何故だろうという疑問が積み残される。本著を読むと、それが第一次大戦後、常任理事国に選ばれた日本が国際連盟において、連盟規約に人種差別撤廃条項を盛り込むことを提案し、中東に至るアジア各国に大きなインパクトを与えた結果であることが分かる。そしてまた、戦後占領下に起きた一連の不可解な事件を描いた、松本清張の『日本の黒い霧』。彼が「暗示」した以上に、本著を読むとその背景が見事にあぶり出されていく。勿論、これは一読者としての「気づき」であって、著者の意図するものではないが、本著は、そうした気づきを与えてくれるほどの「裾野」を持っているのだ。

著者の主題は、「対米従属とねじれ」を原爆投下と憲法九条から考えていくことにあるが、特に興味を牽かれるのは、明治憲法制定時に伊藤博文が作り上げた天皇制という「顕教」と「密教」(いわばタテマエとホンネ)システムが、現在の日本にまで生き続けている、という視点だろう。いわば憲法九条論争がその最たるもので、国連憲章を生んだ戦後理念の「落とし子」である憲法九条が、日米同盟の傘の中で矛盾を孕みながらも経済成長イデオロギーへの転嫁の機動力となるよう「援用」した、吉田茂の企みもこれに重なっている、というのである。さらに現政権は、改めて戦中の「密教」の「顕教」化を企図している、という論には説得力がある。

本著には直接記載はないが、この本を読みながらもうひとつ想起されることがある。昨年読んだ保阪正康の『日本原爆開発秘録』には、原爆開発競争を繰り広げていた前大戦中の各国の中で、日本の最大のボトルネックは臨戦貿易制裁により、ウランの輸入が困難だったことにあるが、技術力ではその開発は可能であったことが示唆されている。2013年8月の原爆式典で長崎市長が、日本政府が「核兵器の非人道性を訴える共同声明」(80ヶ国が署名)に署名しなかったことを非難した、ことについて本著は言及しているが、これは日本が未だに冷戦時代の核の抑止策から脱却できていないことを物語っている。原発用のウランさえあれば……日本が「脱原発」に踏み切れない本当の理由は、こんなところにあるのかもしれない。

著者の「政治的主張」は、70年間日本の平和と繁栄の指針となってきた憲法九条をその理念に従って更に明確化していくべき、という点にある。こうした立場には勿論賛否両論あろうかとは思うが、少なくとも明治以降の歴史の潮流の中で、戦後の様々な議論をほぼ網羅しているという点において、本文だけで586頁に及ぶ、この新書を通読する意味はあるだろう(事実、非常に読み易く書かれている)。串刺しして歴史を概観してみることの意味―それは、現在を知る「測深手」の役割を果たしてくれるーを改めて知らしめてくれた貴重な一冊であった。連休にでも時間を作ってじっくりと手にとってみて欲しい。 (2016年3月17日)

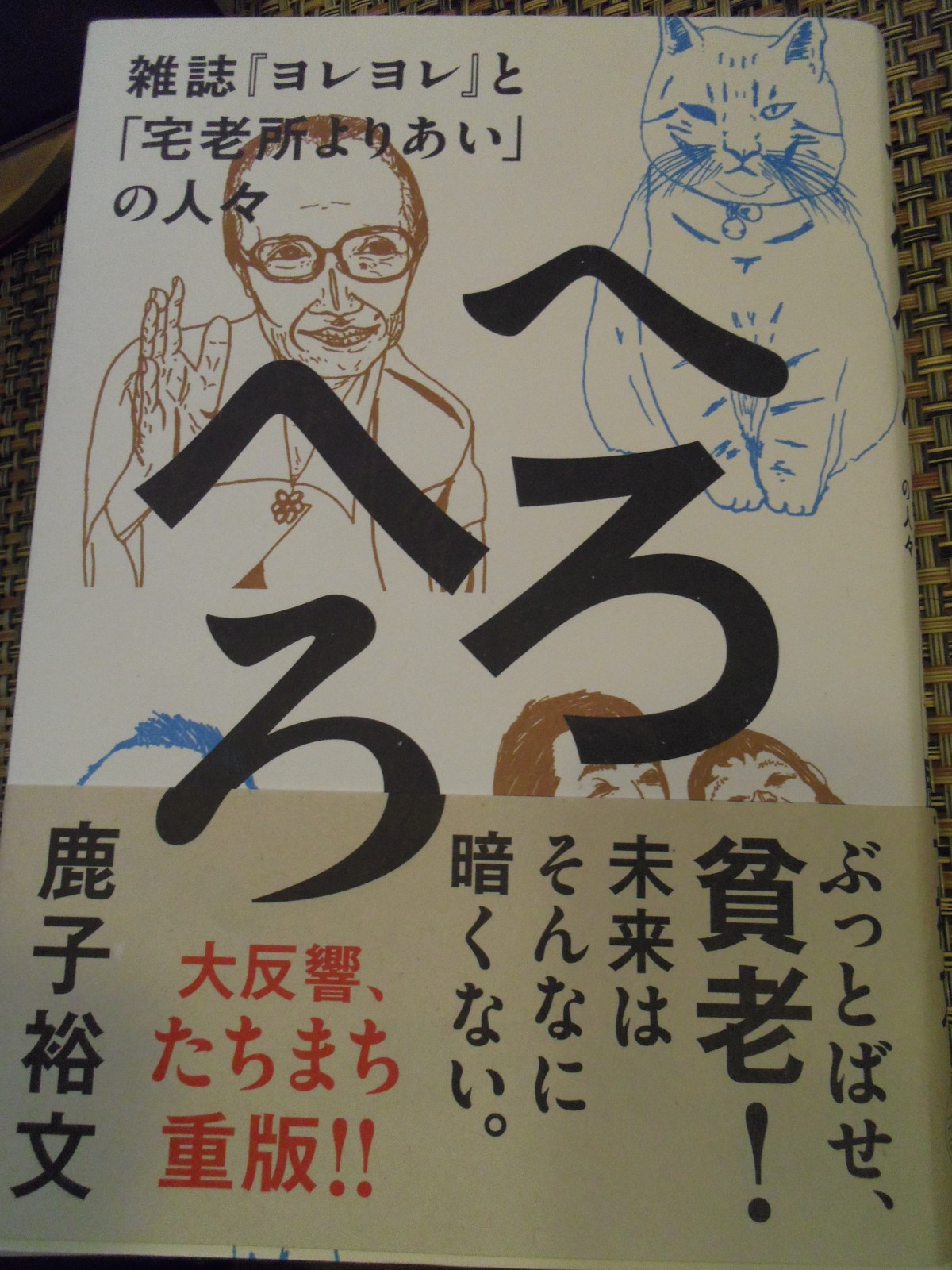

『へろへろ―雑誌『ヨレヨレ』と「宅老所よりあい」のひとびと』 ― 鹿子 裕文 著

物語は1991年、福岡市内のマンションに住むひとりの独居老人から始まる。認知症を患い汚物塗れで生活していた大場ノブヲというこの老婆に救いの手を差し伸べたのが、下村恵美子というお節介なオバちゃんだった。失業中の社会福祉士だった彼女は、近隣住民から完全に孤立し煙たがられていたこの老婆に救いの手を差し延べようと、彼女の収容先の特養老人ホームを探すが悉く断られてしまう。その結果、寛い心の住職のいる寺の協力を得て、その離れの茶室を借り、数人の仲間たちと「たったひとりの老人のための」デイサービスを始めたのが「宅老所よりあい」設立の経緯である。

ノブヲ婆さんと下村の運命的な出会いは壮絶なものだった。老人ホームの入所を勧める下村に、鬼気迫る老婆は「なぁんが老人ホームか!あんたになんの関係があろうか!あたしゃここで野垂れ死ぬ覚悟はできとる!いらんこったい!」と罵声を浴びせかける。このひとことに、介護保険制度が始まり、こうした認知症の老人を社会から隔離することで老後の活き活きとした人生を奪いつつある老人介護の現状に疑問を感じていた下村は、その内側に絶えざる「情熱の灯」を点されることになった。

下村はやがて村瀬孝生という達観した盟友を得て、多くの共感者を巻き込みながら「宅老所よりあい」の運営を充実させていく。因みに「宅老所」というのは「託児所」を捩ったもので、老人が自分の家のように利用できる施設を、と命名されたものだ。二人はデイサービス施設を確保するために様々な手段を使ってお金を作り、森の中の古民家を土地ごと購入し「よりあいの森カフェ」を作り、こうした独居老人たちと近隣市民の接触の場を作っていく。

そんな中に引き摺りこまれたのが、売れないフリー編集者をしていた著者で、「宅老所よりあい」の雑誌編集を依頼されることになる。発刊の目的は勿論、資金稼ぎであるが、下村と村瀬には恐らくは、介護老人の実態をより世間一般のひとびとに知ってもらうことで、彼等の孤立を防ぎ市民との接点を探ろうという意図があったに違いない。こうしてできた雑誌が『ヨレヨレ』である。それはデイサービスに通う老人たちのありのままの姿を切り取ったツールとして受け入れられていく。

「宅老所よりあい」の資金集めの目的は、独自の特養老人ホームを建設することだった。そのために、彼等は手造りのジャムやTシャツ、トートバックを売り、バザーや講演会で寄付を集める。「宅老所よりあい」の独自の素人っぽい運営はやがて近隣住民の認知も得て、村瀬の元には大手マスコミからの取材依頼も舞い込むようになった。この申し出を即座に断ったのが下村だった。「世の中には、もらっていいお金と、もらっちゃいかんお金がある!」。つまり、意味のない金で作った特養老人ホームは、意味のないものになってしまう、というのである。多くの巨大資本が介護「産業」に参入してくる状況下、まさに下村の介護に対する哲学の原点はここにある。

村瀬孝生の言葉にも響くものが少なくない。「ぼけても普通に暮らしたい」という講演で彼が語るのは、「ぼける」ということが普通の老化現象と考えれば、それは予防することでも隔離することでもなく、本人も周囲も何故それまでの延長線上で普通に暮らすことを考えられないのだろうか。「わたしがそんなに邪魔ですか?」という声にならない声が聞こえてくる…というのだ。そして、「ぎりぎりまで自宅で暮らす方法」とは「自分の時間を他人のために使うこと」。つまり、ボランティアとして使命感でやっていることは長くは続かない。自分が他人にできることを何でもいいから、他人との関わりの中で楽しんで続けることで地域と繋がっていくことなのだ、と。

私自身、認知症の母を抱え、数年後に迫る自らの定年を目前にしながら、この村瀬のひと言は実に含蓄がある。たまたま数年前まで続けてきた地元商店街の街づくりのお手伝いをしながら、私自身が感じたのも、楽しみながら地域のコミュニティに参加していくことが、やがてコミュニティの中の「老いた存在」としての自分を支えてくれることに他ならないことを痛感していたからだ。著者がいみじくも評しているように、村瀬のやろうとしていることは「介護を地域に返そうとしていること」なのだ。

今私たちが他人のためにできること、どんなことでもいいからそれに取り組むことこそ、コミュニティの中で自らの老後の連続性を持続するための唯一の手段であること、を教えてくれる貴重な一冊であった。こうして、福岡のある場所で、ひとりのお節介なオバさんによって点されたひとつの灯が、大勢の共感者たちを巻き込んで、おおきな渦になっていくことに期待したい。本著を読みながら、すぐに村瀬孝生著『ぼけてもいいよ』(西日本新聞社・2006年刊)を入手した。暫くはこの「読書の旅」を続けていくことになりそうだ。 (2016年3月13日)

『断片的なものの社会学』― 岸 正彦 著

大学時代、担当教授から叩き込まれたのは、いわば「社会学的ストイシズム」とも言うべきものだった。そもそも「異質なる他者」なぞ赤の他人である自分に理解できる筈はない、という前提に立て。その上で他者を徹底的に観察し、その文脈を攫み、自分と共通するもの異質なものを仕分けし、客観的な構造として可視的なものを丹念に記述し、これを帰納的に一般化しうるものはしていく。しかしあくまで自身は「存在被拘束性」を持つ、すなわち独断と偏見に満ちたものであるとして、360°の仮説を持つべし、と。

この社会学の考え方の源流は文化人類学の「文化相対主義」にある。産業的「先進国」が「後進国」の文化を「遅れたもの」として理解するのではなく、その文化の持つ文脈においてすべて「等価」である、とする考え方である。しかし、これを徹底すると「悪しき相対主義」と呼ばれる独善に陥る。「僕は僕、君は君」だから、何をやっても構わない。自己撞着である。

社会学の魅力は、常にこの絶対と相対の間を揺れ動くことにこそある、と気づいたのは凡庸にも、卒論に没頭した修学間際のことであった。しかし、この気づきは、現在の仕事を含め、それ以降の私の人生の大きな糧となった。

本著の著者も大学で教鞭を取る、被差別をテーマとしたフィールドワークを柱に据える社会学者のひとりである。つまり市井の人々にインタビューを重ねながら、いつもこの絶対と相対の間を浮遊している。そして、彼の社会学的ストイシズムはニヒリズムに近い深みを感じさせてくれる。

冒頭の逸話をひとつご紹介しておこう。著者の小学校の頃の奇癖の話しである。それは路傍の石を無作為に拾い上げ、その何の変哲もない石に精神を集中させながら見ているうちに、表面の模様や傷がくっきりと浮かび上がり、他のどの石にもない「世界にたったひとつの石」が現れる瞬間を迎える、というのだ。(実は幼少の私にも似たような癖があったが)ちょっと、「変わった子」であったのは事実のようだ。感情移入も擬人化もなく、ただありのままにありのままの存在に見入ろうとする、そんな子供の頃の著者の姿勢が、本著を貫いている。

エッセー風に描かれた断章のひとつひとつは、実はそれぞれが社会学的には重いテーマであり、それだけで一冊の論文にさえなるべきものだが、読者は著者の迷走に牽き込まれ、伴走しながら、絶対と相対の間を共に浮遊することになる。例えば、マイノリティの話し。マジョリティは自分が「普通である」と思っていて、マイノリティに対して「ラベルを貼る」。ラベルを貼られたマイノリティはそれを被差別と感じ、それからの脱却を図るが、それは結果的に自らのアイデンティティを捨てることに他ならない、というジレンマに陥り足掻くことになる。

結果的に、マイノリティは「ありのままの自分」を受け入れざるを得ない。そんな自然な姿が美しい、と著者は感じるのだ。どのような人間も多かれ少なかれこうした宿命と挫折を経験しながら「ありのままの自分」を受け入れながら自然に生きている。これが、私たちが「社会」と呼ぶものを構成している「断片的なもの」なのである。「多様性」と言ってもいいのかもしれない。

本著は最近「紀伊國屋じんぶん大賞」なる小さな賞を受賞したそうだが、この本が今、何故に貴重であるかと言えば、著者も「あとがき」に記しているように、現在という時代が、こうした「多様性」を徐々に排除しつつある社会に変貌をとげつつあることに、多くの人々が危機感を抱いているからだ、と思う。

「本人の意思を尊重する、というかたちでの搾取がある。そしてまた、本人を心配する、というかたちでの、おしつけがましい介入がある。」

こんな箴言は、何百という人生をインタビューし、そして迷走してきた著者にしか、語り得ないひとことではなかろうか。さりげなく読めて、そしてなお深い、おすすめの一冊である。 (2016年2月26日)

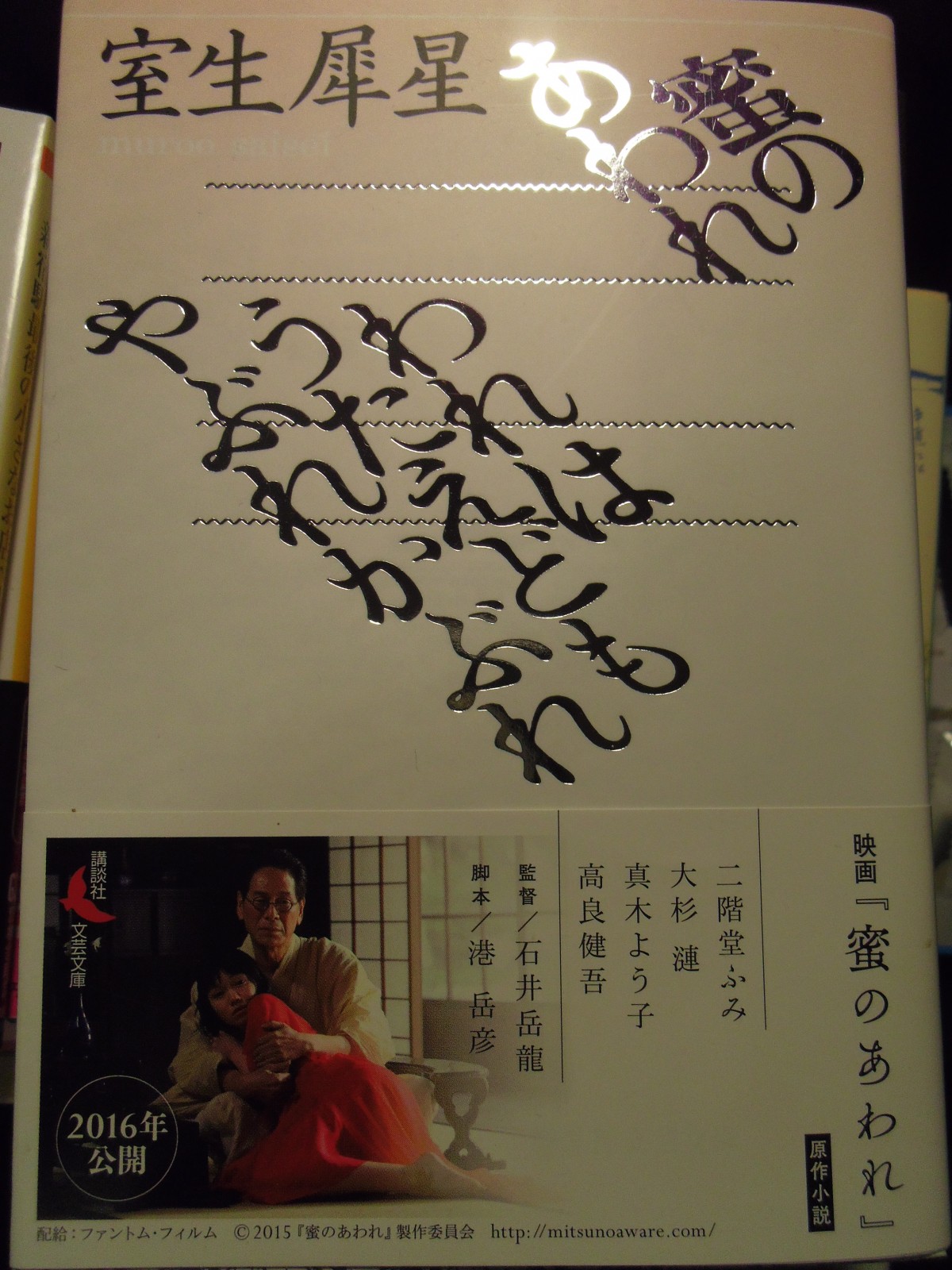

『蜜のあわれ』他 ― 室生 犀星 著

一人っ子で鍵っ子であった私は、少年時代、横濱郊外の自然の中で、生き物との孤独な対話を愉しんだ。一尺球状の硝子鉢に閉された淡水を漂う金魚の優雅な姿に、未知なる「女性の妖艶」を予感したのも、或はそんな時代の遠い記憶だったのかもしれない。

田舎育ちの少年には、目の眩む朱に覆われた金魚のふっくらと膨らんだ艶のある腹部や風にそよぐ如き尾鰭のフレアは、深層に潜むエロティシズムを目覚めさせるに十分なものだったに相違ない。詩人(と敢えて限定するのだが)室生犀星が、73歳で肺癌による壮絶な死を迎える三年前、そんな金魚を愛でつつ若い愛人に譬えた「蜜のあわれ」という掌編を描いたのも、私生児として生まれた彼の幼年時代の孤独への回帰なるが故であろうか。

黒澤明『生きる』の中で、志村喬演ずる、胃癌を患った初老の市役所の課長が、玩具会社に転職した元部下の若い女性の奔放な生き方に触発され、死の間際に自らのライフワークを成し遂げる…というストーリーを、この小説を読みつつ思い起こしていた。或は遠からぬ死を予期した70歳の室生犀星は、この他愛ない「妄想小説」の中で、自らの生の最後の「ときめき」を、この愛人に擬態化した金魚に見出していたのかもしれない。作家の言うように、これを「老廃」と片付けていいものかどうか。

講談社文芸文庫は、忘れ去られた近代の古典を再発掘してくれる名シリーズとして愛読しているもののひとりだが、犀星、晩年の貴重な五作品が収められているこの一冊には、実は本作品に関連した「火の魚」という作品が収録されている。「蜜のあわれ」を出版するに際し、その表装に「燃え尽きて海に落ちる真赤な金魚」の姿を描きたい、という作家の執念が綴られている。

最初は著名な日本画家にその作画を依頼したものの断られると、作家は自ら金魚の「魚拓」を作ろうとして敢無く失敗する。知り合いの女性記者の亡き父親が釣魚と魚拓の達人であったことから、表装のために彼女に「金魚の魚拓」という突拍子もない頼み事をする。これは、実話であって、初版『蜜のあわれ』は、この女性記者の言い知れぬ苦労のもとに切り取られた、一匹の金魚の「命の魚拓」がその表装として採用されている。作品に比類するもうひとつのドラマである、といっていい。

大学四年の半年余り、大学図書館に籠りきりで卒論を執筆しながら、貪るように読んだのが「石川淳全集」だった。荒唐無稽な説話のような小説群ではあったが、現実と社会学の間を右往左往しながら卒論の執筆に没頭し浮世離れした身には、最適な右脳の刺激であったし、書かれた時代背景が色濃く夫々の作品に影響を与えていることは、石川淳の社会的想像力を印象づけ、いち社会学徒の卒論執筆の原動力になったとさえ言える。

老人を主人公とし、金魚を若い愛人に譬えたこの小説も、荒唐無稽の域を出ないのだが、時間を区切られた老人の、限られた時間の故の普遍的な「生への執念」を表現しえているのかもしれない。 今年、この作品「蜜のあわれ」は映画になるということだ。そんな理由で書店にこの文庫が並ばずば、詩人・室生犀星がかくの如き掌編を描いていることさえ知らずにいたに相違ない。ましてや、その晩年に思い馳せることなど。本来、想像力の中だけで生きているべき荒唐無稽な小説は、映画にすれば艶を失う……と思うのだが、大杉漣と二階堂ふみのビジュアル化も、決して観てみたくはないものだ。

(2016年2月20日)

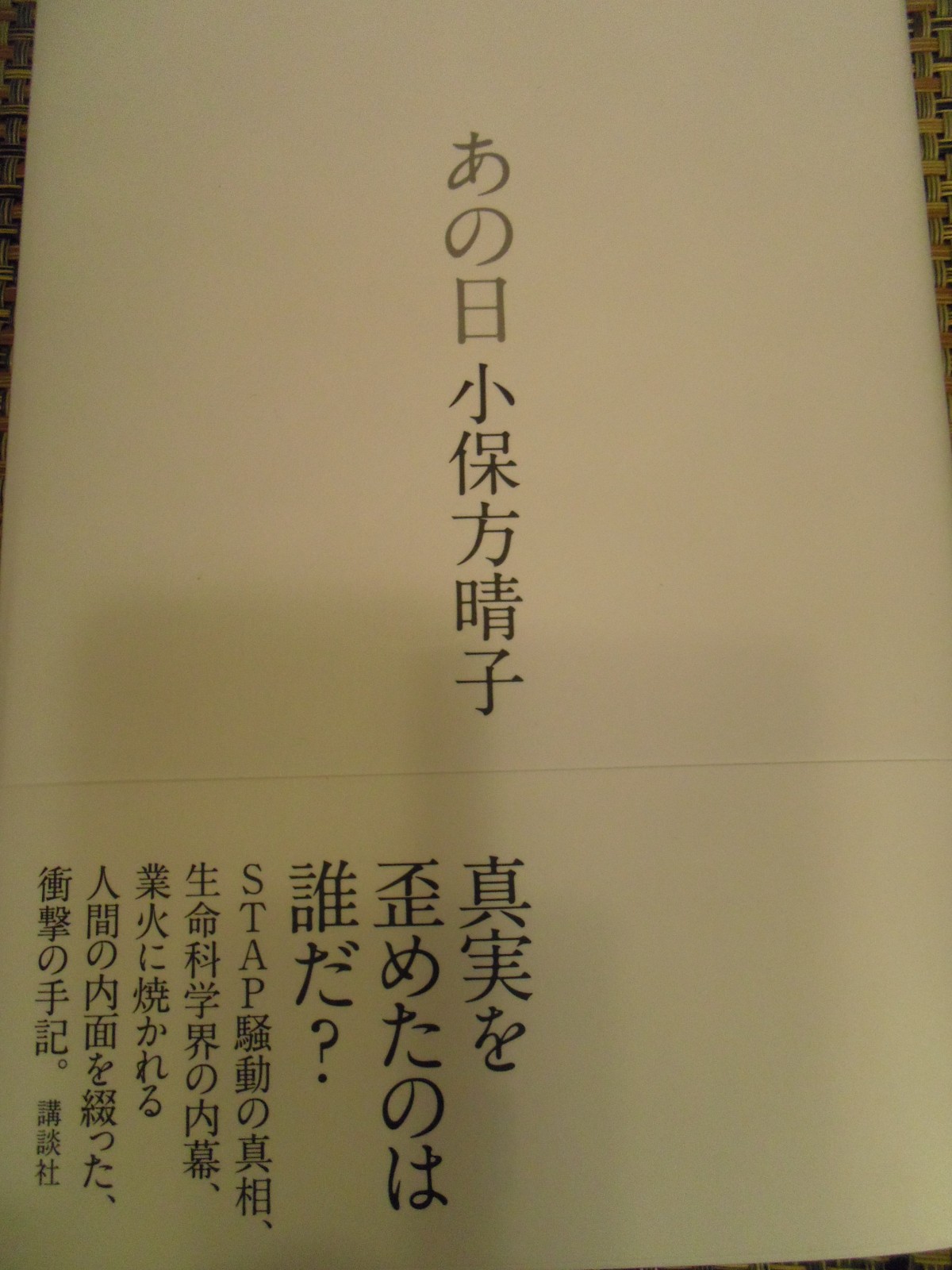

『あの日』 小保方 晴子 著

「何だ、まだ終わっていないじゃないか」…本著読了後、ひとりこうぐちた。確かに「あの事件」以来、著者・小保方晴子は研究者としての人生を抹殺されたのかもしれない。しかし、それとSTAP細胞の存否とは、全く異なるものだ。

あのマスコミを騒がせたスキャンダラスな報道の延長線上でこの著書を読むのは、姿勢として間違っていると思う。たとえ「似非」という世間の汚名を背負えども「科学者」としての著者が辿った論理的筋道に共感できるか否か、というのが「マスコミに貼られたレッテル」に対する著者の「反証」の意義である。その意味で、前半、著者の「研究過程」が専門的過ぎるという理由で看過している読者は、この本を過小評価している。版元の商魂に乗せられたに過ぎない。即ち、この著書は、過去の批判に対する「科学的反論」として、読まれる「価値」を有している。

かくゆう私自身も、高校まで分子生物学者を目指しながらも(だから本著に興味抱いている)挫折したいち素人に過ぬのだが、前半に描かれる、著者が再生医療研究へ糸口に立ち「組織(細胞)工学」の途を掘り進んだ結果としてSTAP細胞研究に...至ったか、という論理的帰結については、十分に説得力のあるものだった。そして結果として「この事件」に巻き込れ往く顛末も、明確な説明がなされていると考える。

著者が早稲田大学理工学部から東京女子医大研究所を経てハーバード大に留学する辺りから、読者は著者の時間の経過が「加速度的」に増していき、これがこの「事件」のひとつの引き金であることに気付かれるだろう。つまり、ひとつは(著者を包摂する組織長による)学会での功名を焦るが故の(そしてそれは経済的恩恵をもたらす「特許申請」という経済的利得に結びつく)科学的検証プロセスの拙速化と、そして著者自身の科学者としての育成の速成化をもたらすということである。

何よりも「私たち自身が」思い至るべきことは、STAP細胞発見には極めて重要な落とし穴があった(著者にとっても、私たち自身にとっても…)ということだ。本著を注意深く読んで気付くことは、著者はSTAP細胞の作製にまでしか関与していないということ、そしてその「万能性」を証明するキメラマウスの作製は若山教授に委ねられていた、という事実である。著者の主張は、STAP細胞の万能性に関する最終的な証明を委ねた若山教授が、著者から預かったSTAP細胞をもとに「キメラマウスの作製に成功した」(論文発表時点)、から「その論拠が曖昧になった」(論文撤回時)という重大な翻意があった、ということになる。

ここで考慮すべき最大のポイントは、複雑化する科学分野における極めて重要な発見では、その実験成果の検証が「分業」に委ねられている、ということだ。歴史において、優れた科学者による発見が(ガリレオの天動説を待つまでもなく)社会により激しいバッシングを受けた例が数多く存在しているし、結果的にその科学者の発見が「歴史的に見て正しいものであった」ことが証明されている。その転換は、ひとえに科学理論の「再現可能性」に依拠している。つまり、地動説を唱えたがガリレオが宗教裁判で死刑に遭おうが、後の科学者がその仮説を再現し得れば、それは科学的事実として認定される、ということなのだ。

専門化が進んだ現代において、組織工学や遺伝子工学による細胞組成の変化を「発現」まで一貫してコントロールしうる唯一の科学者は存在しえないことに留意すべきだ。ここに、STAP細胞を作製する小保方晴子、それをもとにキメラマウスを作製する若山教授との間の「分業」が成立することになる。

今回の「事件」の最大の問題は、本来はキメラマウスの作製を以て完結すべきSTAP細胞の「仮説の実証」が、最終的にはキメラマウスの作製者である若山教授に委ねられていたにも拘わらず、その前段階に過ぎないSTAP細胞の作製者である小保方晴子が、その全ての発見と作製に関する栄誉と責任とを与えられてしまったことにある。誰がそれを与えたか…それは「マスコミ」と「組織」である。

そもそも、科学者間の「分業」が前提となれば、「組織」が介在せざるを得ない。その組織が、理化学研究所・発生再生科学総合研究センター。いちポスドクだった著者が若山教授の下、本論文の基礎実験を行い、その後自殺した笹井副センター長下で著者自らの研究所を保持した「組織」。そして、研究予算確保を目的に、マスコミ操作のために翻弄される「科学」組織。本来、客観性(再現可能性)を担保とすべき「科学的成果」が、その目的のために「軽率に扱われた」という事実、そしてそれをマスコミへのリークにより正当化し、また、マスコミがそれを利用したという事実。

これが、著者、小保方晴子が訴えたかった「事実」の本質であろう。改めて申し上げておきたいのは、これだけのバッシングを受けた小保方晴子の「再起」はありないかもしれない。しかし、STAP細胞は、誰か、全く別の研究者によって、再現される可能性が皆無とはいえないのだ。事実、彼女は厳しい管理下におかれた理研での再現実験で、STAP細胞自体の作製までは成功しているのだから…(原実験で若山教授が担当した、キメラマウスの胎児の作製には成功していない、だけである)。

「この闘い」は、終わってはいないのだ。寧ろ、著者の証言によって、今始まったばかりだ…と言っていい。ガリレオ・ガリレイのように、生涯冷遇を受け、死後に初めてその仮説の真実を認められた科学者は少なくはない。自らの専門的知識の欠如を脇においておいて、自らの印象や他人の意見に依拠したバッシングに同調することは一旦回避しなくてはならない。…とはいえ、最後に著者に苦言を申し上げたい。貴女は、再生医療の契機として、小学生時代の小児麻痺の旧友の逸話を冒頭に書いているが、貴女は彼女の本当の苦しみを理解してるのだろうか。

指摘されている著者の「科学者としての基本動作の欠如」もさることながら、著者に一番欠落しているものは「人間的共感」あるいは「哲学」なのではないか…と、読了後ふと思った。そして、後に引く複雑な感慨を残す一冊であった。 (2016年2月11日)

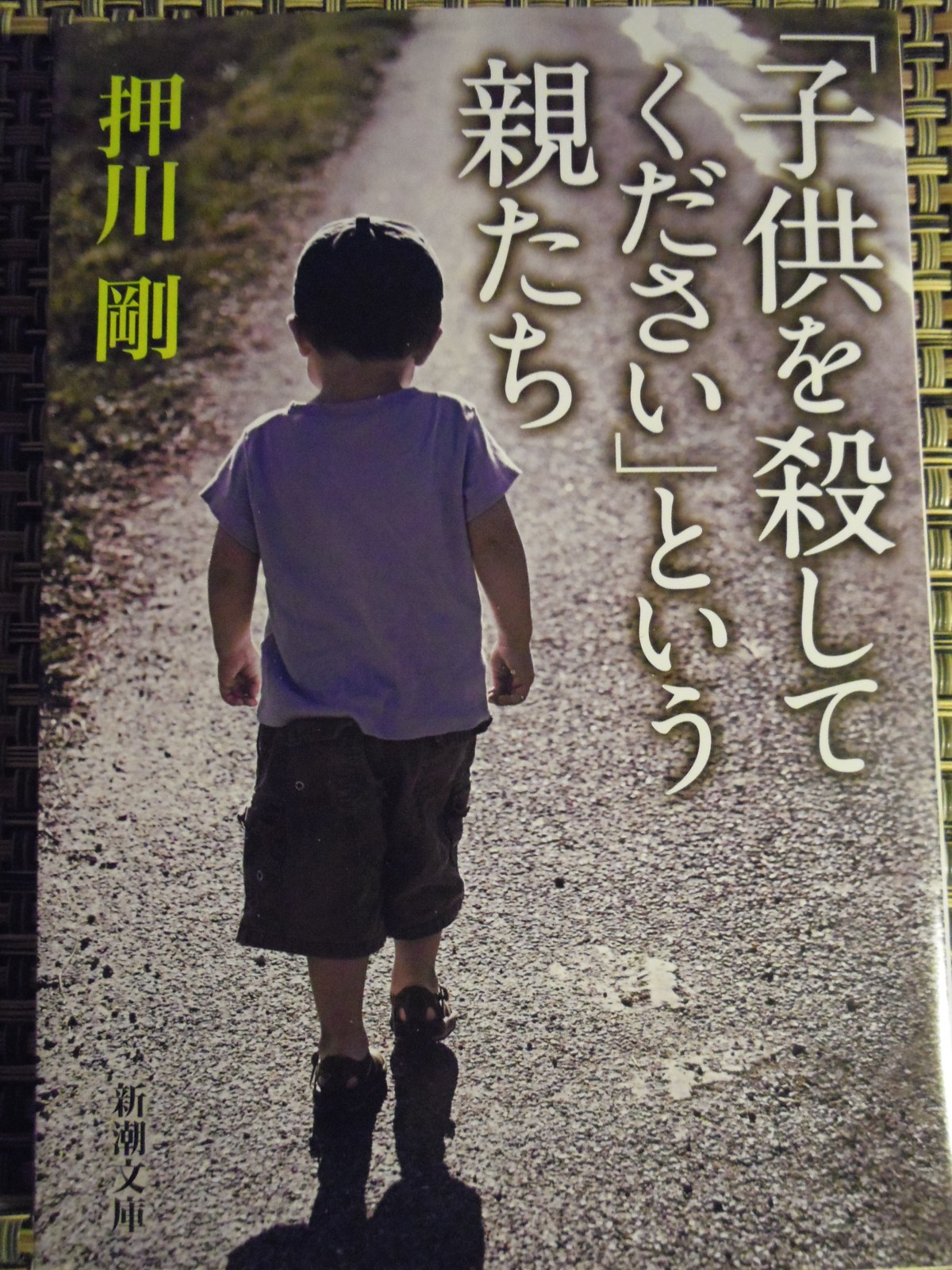

『「子供を殺してください」という親たち』 押川 剛 著

このセンセーショナルなタイトルを書店でふと眼にし、私のように子供のいない人間でも、思わず手にとらない人はないのではないか。そして、冒頭著者が経験した 「7つのケース」 を拾い読みし、その中身の凄惨さに、思わず買うのを躊躇う人もまた少なくはない筈だ。

著者は、「精神障がい者移送サービス」 という業態の民間企業を営む経営者である。何故、民間企業であるか、といえば 「グレーゾーン」 と呼ばれる 「犯罪と精神疾患の境界域」 には、警察、保健所や精神保健福祉センターといった公共機関は行政として介入できないから…なのである。歪んだこの領域に直面する人間の、血も滲むようなリアルな体験が、ここに存在している。

何故、思わずこの本を手にしてしまうのか。或は子育ての実体験から痛切に感じ入るものがあるからか。そして或はこの頃、親の子殺し、子の親殺しの 「動機不明な」 事件が頻発していることに思い至るからなのか。実は、その感覚にこそ 「落とし穴」 があることを読後に知ることになる。

著者は、ケーススタディを通じ、「家庭内暴力」 に共通する昨今の現象として、① 家庭内暴力が家族を殺害しかねない領域に来ている ② 暴力はもとより暴言や束縛により家族を追い詰めている ③ 精神疾患を理由にしながら、家族の知らないところで窃盗、性犯罪、薬物濫用など違法行為を繰り返している、という点を挙げている。その行動の原点には 「パーソナリティ障がい」 が認められるが、精神医学からも法的な責任能力の観点からも 「グレーゾーン」 となり、結果的に放置される危険性がある。

著者はその誘因として3つの要因を挙げている。① 幼少期から思春期にかけての挫折感・疎外感による家族への責任転嫁 ② 精神疾患を隠れ蓑にした自己逃避の結果としての暴力性 ③ ある程度の社会性を維持することによる問題の隠蔽、である。かくして、家庭内暴力は潜在化することになる。

著者の最も重要な論点は、こうした家庭内暴力の誘因は世代間で再生産され増幅されていく、ということだ。つまり、親の愛を享けずに育った子供は、親に対してのみならず自らの子供に対して同じ冷徹な行動をとる。世間体を気にする両親の下に育った子供は、やがて本音を爆発させて親に反抗し、自らの子供にも同じ価値観を押し付ける。その結果が…最近耳目を驚かす、子殺し、親殺し (家族への 「甘え」 の発露としての家庭内ストーカー、家庭内リベンジ) である、と。

最も憂慮すべき事は、実は介護問題とも密接に関連している。私自身も認知症の老母を抱える身だが、従来の施設介護から 「家族や地域による介護」 へという、官僚の現実逃避、責任回避としか思えない方向転換が、こうした 「パーソナリティ障がい」 にも適用されているということだ。つまり、2014年4月から施行された改定 「精神保健福祉法」 では、本来入院治療の必要な 「グレーゾーン」 の精神障がい者が、3ヶ月で 「病院を追出される」 という切実な問題を引き起こしている、のである。裏腹にはこうした人びとの 「差別」 の問題と向き合う必要があるのは事実なのだが、著者が紹介している7つのケースに共通する、本人の暴力により生死を彷徨う家族にとっては、抜き差し難い問題であることは否めない。

家族が怖れるように、子供たちの暴力はいつ第三者に向かうとも知れない。われわれが最近耳にする、無差別殺人者の動機 「誰でもいいから殺してみたかった」 というカミュの小説の主人公のような台詞は、こうした立法・行政の結果惹き起こされているといっても過言ではないし、更に、周知のとおり、上記のような家庭環境により醸成されたもの (それは決して両親や家族だけの責任ではなく、それを育んだ社会制度にも責任の一端がある) とも言えるのだ。

先日、大学の同窓会に参加して、仲間の、既に立派に成人した子供達の自慢話に黙って耳を傾けていた。彼等は一様に、子供達を一流の大学に入学させ、弁護士や建築士といった生涯食うに困らぬ(と思しき)資格を取らせ、その自立によって一息ついた時期のようだった。子供のいない身としては、かくも 「学歴の再生産」 に成功したものだな、と感心したりもしていたのだが、本著を読むと、それも或は仮構の世界なるべしかな、と思わざるでもない。

おそらく、この本を手にとる 「誰でもが」 何等かの 「引っ掛かり」 をこのタイトルに抱いているに相違ないのだ。そして、その期待と不安に十分に応えうる一冊である、と言っていいだろう。

(2016年1月14日)

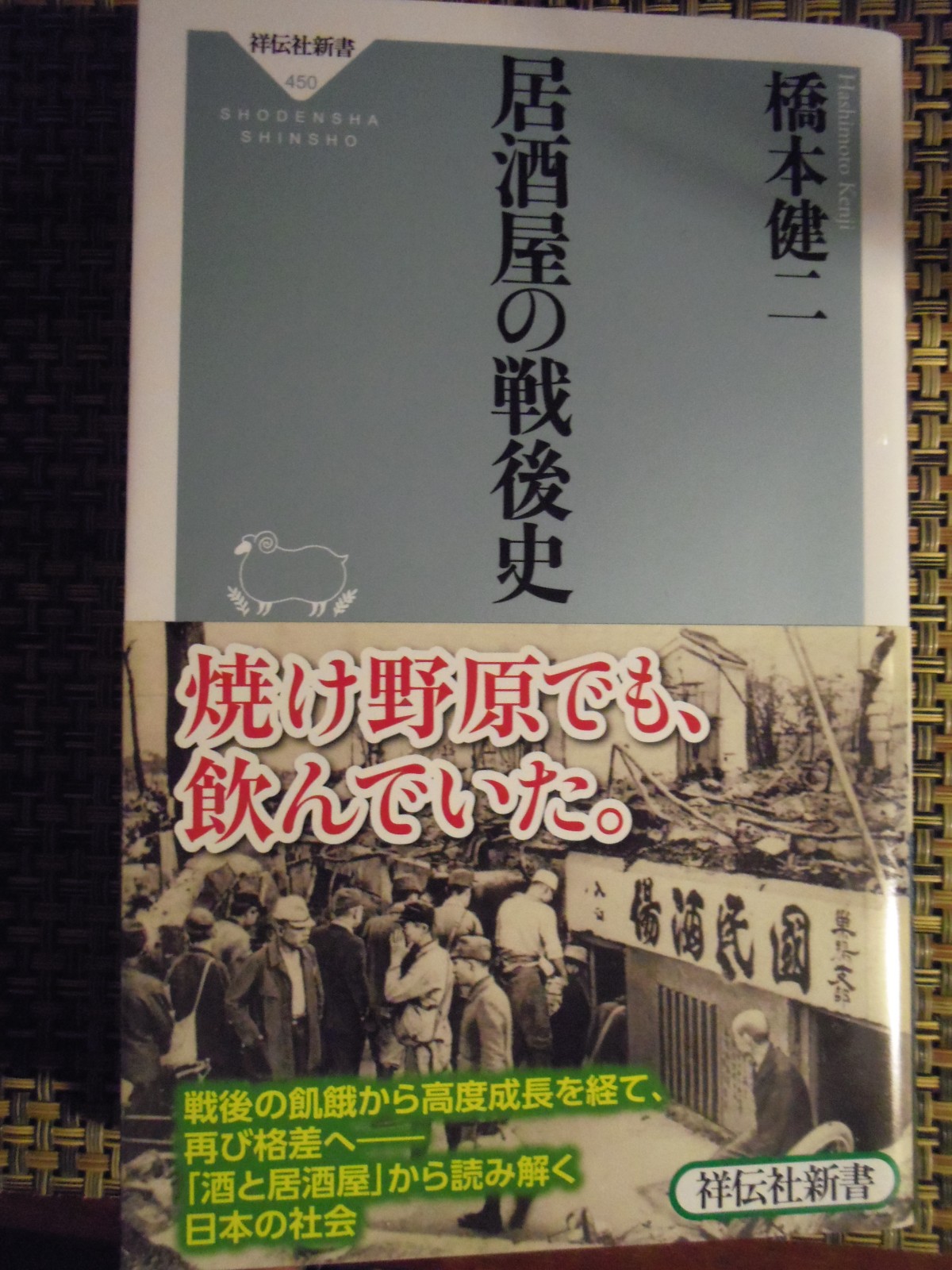

『居酒屋の戦後史』 橋本 健二 著

酒の本といえば、坂口謹一郎から太田和彦まで幅広く読んで飽くこと知らぬのも、酒呑みの「業」とは言うべきだろうか。しかし、じっくりと味わう美酒ともいえる酒の本としては、一気呵成に読破してしまうほどの面白さ。「酒に関する社会史」 という新たなジャンルを拓いてくれたからだ。

著者は、ほぼ同世代の1959年生まれ。東大博士過程を経て現在、早稲田の教授をしている社会学者である。例えば、高度経済期、親父達世代の上昇志向とウィスキーのランクが対応していたとしてサントリーの社史を紐解く辺り。「若い頃は 『トリス』 に親しみ、社会人になったら 『レッド』、出世に合せて 『角瓶』、そしてつねに消費者の憧れのブランドの先にあったのが 『オールド』 だった。」 (未だ 「リザーブ」 や 「ローヤル」 の存在していなかった時代の話しである) …と引用した上で、小津安二郎監督の 『秋刀魚の味』 から、今や身を持ち崩した旧制中学の恩師 (東野英治郎) を同窓会に呼んで、残った 「オールド」 を土産に持たせる栄達した教え子達 (笠智衆、中村伸郎、北竜二) のシーンを拾う辺り、親父の背中を見て育った 「同世代」 を彷彿とさせる、嬉々たるものがある。

そうか、酒好きのサラリーマンもいれば、酒好きの社会学者もいる訳だ…と「ほろ酔い気分で」 読み進めば、いつしか、著者は理論社会学と階級・階層論の専門家であることに行き着く。その昔、貧乏な親爺は必ずしもといっていいほど安い居酒屋で、本来 「やきとん」 と称すべき 「焼き鳥」 に焼酎等の安酒を煽って貧しさの憂さを晴らしていたものだ、という記憶があるが、社会格差が拡大する現在、低所得者層は外で飲むどころか、家でも発泡酒程度しか飲めないか、あるいは飲みたくても一切酒を飲めない。それが 「酒税の逆進性」 によるものであることが統計的に明らかにされ、現代日本は世界でも稀有なる 「酒格差社会」 になっている (路上生活者さえ飲んでいるフランスのワインを思い起こして欲しい) ことを詳らかにしていく場面こそ、この社会学者の真骨頂なのである。

闇市の中、「国民酒場」 に列を為し、カストリやバクダンを煽りながら、戦後の混乱期を乗り越えてきた、物質的に貧しかった日本人は、営々と培われてきた独自の 「酒文化」 を今や格差社会の中に失おうとしている、という著者の痛烈な警鐘である。前半に描かれている戦中戦後の文学・映画に描かれた、牧歌的な 「呑み助」 達の風景は、こうした 「現代日本の格差社会の悲劇」 へと展開してくプロローグに過ぎない。そもそも、何故、戦後ターミナル駅前に闇市ができたのか、日本のビールの味は何故均質でしかも発泡酒に較べてかくも高いのか、何故蒸留アルコールに3%しかモルトをブレンドしなくてもウィスキーとして売られていたのか、ハイボールと酎ハイは何故棲み分けしてきたのか…などなど、著者の社会史的分析は明晰な回答を与えていく。そして、それもこれも、この 「酒格差社会」 とは決して無縁ではない…ということを、読後、痛切に知らされることになる。

これは優れて 「現代の酒呑みに与ふる書」 の一冊である。「呑み助」 としての自らのアイデンティティのために闘うことを問うごとく。 (2016年1月14日)

『ぐにゃり東京 ― アンダークラスの漂流地図』 平井 玄 著

黒沼ユリ子の 『メキシコからの手紙』 はこんな逸話から始まる。都心の某高級ホテルのカフェで、彼女のバイオリンのファンと思しき富裕層のご婦人との、お茶を飲みながらの会話。メキシコの貧しい子供達に音楽を教えている著者に、婦人は賛辞を贈る。それに対して、著者はこう応える。貴女のその豊かな生活も、地球の裏側の貧しい子供達の生活とは決して無縁ではないのだ、と。産業社会学を修めていた35年以上も前に担当教授に勧められた本である。この著書に語られた 「真実」 は今も変わっていない。

著者は非正規雇用者として出張校正を専門とする「プロ」である。どのような過酷な条件であろうとも、派遣主に宛がわれた出張先に出向き、連日の徹夜も厭わず与えらえた時間内に仕事を済ませる。明日入稿期限のカタログや取説、イカガワしい教育雑誌、美術本の解説文…などを月に二、三本もこなせればいい方で、下手をすると干上がってしまうような生活。侮蔑されたような視線で監視されたり、1分でも遅刻すると30分の時給が減額されるような厳しい仕事環境。数人のメンバーと組んで仕事をする事が多いが、雑誌社の専門校正の失職者や、食えない数学専攻のオーバードクター等個性的な面々と、東京のあらゆる場所に「缶詰」に出向いていく。

「ぐにゃり東京」 という書名も奇抜だが、これは1964年オリンピック前夜の東京の風物をルポした、開高健の 「ずばり東京」 を捩ったものらしい。著者が出張校正に出向く派遣先は、奇怪に湾曲した高速道路に囲まれたビルの一角のような、いつも何処か置き去りにされたような場所。2020年のオリンピックの再来を前に、この無秩序で不条理な都市がどのように変貌するのか、を揶揄している。

この本を読みながら何故冒頭の逸話を思い出したのか、といえば、実は彼が訪れる出張校正先のひとつが描かれた場所柄、私が禄を食んでいる広告会社の制作子会社であったと気付いたからだ。そう、こうした人々の 「犠牲」 のもとに私自身の生活も成立している。既に35年前の旧著となってしまった 『メキシコからの手紙』 とともに、私たちが今、読み・思い至るべき一冊である。「現代のプロレタリア文学」 の名著、といっても過言ではあるまい。 (2016年1月2日)

『トットひとり』 黒柳 徹子 著

本当の 「テレビ同世代」 からは、多分4~5年遅れているが、物心つく頃に 「夢であいましょう」 を見たインパクトは生涯消え去ることはない。著者も触れているように、当時は殆どが生放送でVTRなどという非常に高価なメディアでこれを後世に残そう、という発想はなかった。いわば、テレビはライブであり一期一会であったが故に、現在となっては潰えた夢のような懐かしさを禁じ得ない。そして、永六輔、青島幸男、野坂昭如といった、放送作家の草分けが育った時代でもある。

著者が最も強い印象を残したのは、久米宏とともに挑んだ生番組のヒットチャート 「ザ・ベストテン」 であることは誰もが認めるところだが、まさに生番組が故の苦労話・笑い話の数々は、創成期のテレビ時代の生き写しであったといえよう。この時の経験が、久米にとっては 「ニュース・ステーション」 へ、著者にとっては 「徹子の部屋」 へと引き継がれ活かされていくことになる。

『トットひとり』 という表題は、そんな 「しっちゃかめっちゃかな」 テレビ創成期に巡り合った多くの知己たちが先に逝き、トットひとりが残された、という意味で、本著は、いわば旧交を結んだ人々の回顧録である。(「ザ・ベストテン」のプロデューサーであった) 山田修爾氏に始まり、向田邦子、森繁久彌、沢村貞子、渥美清、飯沢匡、賀原夏子、杉浦直樹、といった人々との交流を通じながら、著者の半生を織り交ぜながら綴られていく。

NHKのテレビ放送開始にあたって募集された専属俳優の養成所 「NHK東京放送劇団」 からスタートした著者のテレビ人生は、しかしフリーになって多くの仕事を抱えるようになった三十八歳にして転機を迎えることになる。当時、NHKの朝ドラ 「繭子ひとり」 で、田口ケイという青森県出身の、雀の巣のようなパーマ頭にド近眼眼鏡をした家政婦役を演じ、その役になりきっていた。ところがその恰好でNHKの食堂に行くと、いつもは愛想のいいウェイトレスさんがつっけんどんだったり、顔見知りに挨拶しても無視されたりしてショックを受ける。それは、彼女の役作りが徹底していたことがひとつの理由であるが、当時、行き詰っていた彼女は、社会人としての下積みもなく、若くして突然芸能界に足を踏み入れチヤホヤされているだけの、人間としての自身の未熟さを痛感したのだった。

こうして、彼女はニューヨークへの演劇留学を決意し、新しい道を拓いていくことになる。

これは既に有名な逸話であるが、「ザ・ベストテン」 にシャネルズが出演した際に、質問コーナーで一人の少年が 「どうして、黒人のくせに、フランスの香水の名前をつけているんですか?」 と尋ねた時、彼女は毅然とした態度で、生放送のブラウン管に向かって泣きながらこう言い放った。

「さっき 『黒人のくせに』 とおっしゃいましたが、それは、あなたが、そのつもりがなくても、人を傷つけてしまう言葉なんです。皮膚の色や、国籍で、『何々のくせに』 と言うのは、やめてほしいと思います。そういう高みから人を見下すような言い方は、絶対にしないで下さい。涙が出るほど、つらい思いがしました。」

彼女が何故かくも多くの人々と親交を持ち、更に40年もの長い間 「徹子の部屋」 の視聴者を魅了し続けてきたのか…という問いの答えはこの一言に凝縮されていると思う。彼女は常に他人の痛みや悲しみを我が事のように共有できるから、なのだろう。このエッセイを貫いている彼女の「芯」である。

それにしても著者は改めて名エッセイストであると痛感する。本著を読みながらその理由の幾許かは理解できるような気がした。彼女は常に謙虚であるが故に人間観察力に優れ、更にはそれを自らの血肉としうるずば抜けた能力があるに相違ない。二十歳台で、向田邦子の霞町のマンションに入りびたり、沢村貞子や渥美清と母、兄のように接し、森繁久彌の芸を間近にしながら、相手を慮ることのできる無二のインタビュアーであるとともに、話のツボを心得た深みのある文章とその構成力で読む者を牽き込んでいくエッセイスト、のそんな一冊であった。

(2015年11月21日)

『洞窟オジさん』 加村 一馬 著

誰の人生にも実に不可思議なアイロニーが潜んでいる。加村少年は8人きょうだいの四男として生まれたが、何故か彼だけが謂れなき差別と虐待を受けていた。13歳で家出し、後を慕ってきた愛犬のシロと、閉山した足尾銅山の洞窟での想像を絶するサバイバル生活を始めるのは、今から56年前のことである。

山菜や茸に留まらず、冬眠する蛙や...蛇、鼠や蝙蝠を獲っては食いつなぎ、果ては仕掛けで野兎から猪、とうとう鹿まで仕留めて生を繋ぐ。唯一の盟友シロを失うと彼は洞窟を出るが、自殺を企てるほどの絶望を経ても、その放浪の旅は止まらない。

以前にご紹介した、「仮面家族」を捨て大学卒業とともにアラスカの荒野へと身を投じ、しかし、最後は野生芋の毒にあたって世を去ったアメリカ青年のノンフィクション『荒野へ』の主人公クリスとは違い、加村少年が自然の中で逞しくサバイバルできたのは、実は彼の家が極貧で、幼少時から父親に「自然からの報酬」を得る術を教示されてきたからだ、ということに気付かされる。無論、アラスカと北関東の自然の厳しさの相違はあろうが、クリスは折角しとめたヘラジカをどうすることもできず腐らせてしまう一方で、加村少年は、猪や鹿をその場で解体し肉を小分けしてねぐらに持ち帰り、更にスライスし乾燥肉として保存する知恵さえ持っていたからこそ、荒野で生き延びることができたのだ。

アイロニーというのは、彼に家出を決意させるほどの激しい児童虐待を与えたのは、まさにその父親であったということだった。谷底に我が子を突き落す獅子の譬えではないが、万が一にもそれが親の愛情で「あったとすれば」それこそ加村少年の人生の最大のアイロニーであったに相違ないが、こればかりは他人には計り知れないことである。

彼のその後の人生遍歴は、この本をお読み頂くか、まさに今、NHK・BSで本原作のドラマ化が4回に亘って不定期に放映されている(リリー・フランキー主演)のをご覧頂くしか、ご紹介する術を持たないが、兎に角43年間のサバイバル生活を経て、69歳の現在に至るまでご健在で、かくのごとき貴重な道標を記されたことは、感銘に値する事実以外の何物でもない。

いわゆる「処世術」というものがある。しかし、自然と対峙しながら常に生死の間に晒されてきた加村一馬氏の波乱万丈の半生を本書で追体験する時、いかにそれが矮小なものであるかということに気付かされ、自らの半生を改めて反芻させられることになる「一冊」といえよう。 (2015年10月8日)

『生きて帰ってきた男―ある日本兵の戦争と戦後』 小熊 英二 著

敗戦70周年のこの夏、貪るように昭和史の本を読んだ。保阪正康は『日本の原爆』(最近『日本原爆開発秘録』と改題し文庫化)を入口に嵌った作家の一人だが、非戦を梃に大東亜戦争に至る昭和史を漁読するその情熱に打ちのめされたりもした。この時代の「転機」に危機感を抱き、改めて記すべき史実を詳らかにする使命を感じた作家も少なくない。先般ご紹介した、熊野以素『九州大学生態解剖事件―七〇年目の真実』もそんな一冊だった。

そんな中、久し振りに一冊の岩波新書に心奪われた。小熊英二『生きて帰ってきた男―ある日本兵の戦争と戦後』である。主人公・小熊謙二は1925(大正14)年生まれ。北海道常呂に生を享け、やや複雑な家庭環境を経て青梅街道沿いの高円寺、中野新橋の商家で幼児を過ごし、旧制早稲田実業中学を卒業後、1944年11月に19歳で徴兵され、満洲で敗戦を迎え、そのまま4年間のシベリア抑留生活を送ることになる。

1949年に帰国し、その後敗戦の混乱の中で職業を転々とし、結核で片肺を失いながらも九死に一生をえて、連れ子を抱えた女性と結婚し細々とした家計を支える。小熊英二はその次男(連れ子の長男は病死)である。時代に翻弄されながらも、やがて高度経済成長の波に乗りつつ、決して奢ることなく実直に現在までを生き抜いた「父」の姿がそこにある。英二は私より4歳下、謙二は、生きていれば89歳となる私の父の1歳上となる。

「あとがき」に記しているように、小熊英二は、父謙二を通し、文字化される機会の稀少な庶民の昭和史を「聞取り」に腐心し、そして見事に成功している。しかも(この父ありてこの息子あり、と思うこと少なからずなのだが)謙二の置かれた時代を歴史社会学的に俯瞰しつつ、決して時代の流れに逆らわず(シベリアでの強制労働の時代を含め)、しかし時代とは距離を置きながら自らを客観視する洞察力を持つ謙二を、見事にその「時代」の中に「定置」していくのだ。文献で辿るのとは全く異なる「生」の昭和史が、そこには息づいている。

小熊英二は、上野千鶴子との対談を通じて以前から興味を抱いてきた歴史社会学者の一人ではあるが、やはり社会構造の変化として歴史を捉える視点に秀でているばかりではなく、ノンフィクション作家としても優れた「物書き」であることを、本書を通じて痛感した。正直なところ、この十数年、岩波新書を通読することは決して多くはなかったが、戦後70年を考えるにあたり優れた「読み物」として、ぜひおすすめしたい一冊である。 (2015年9月25日)

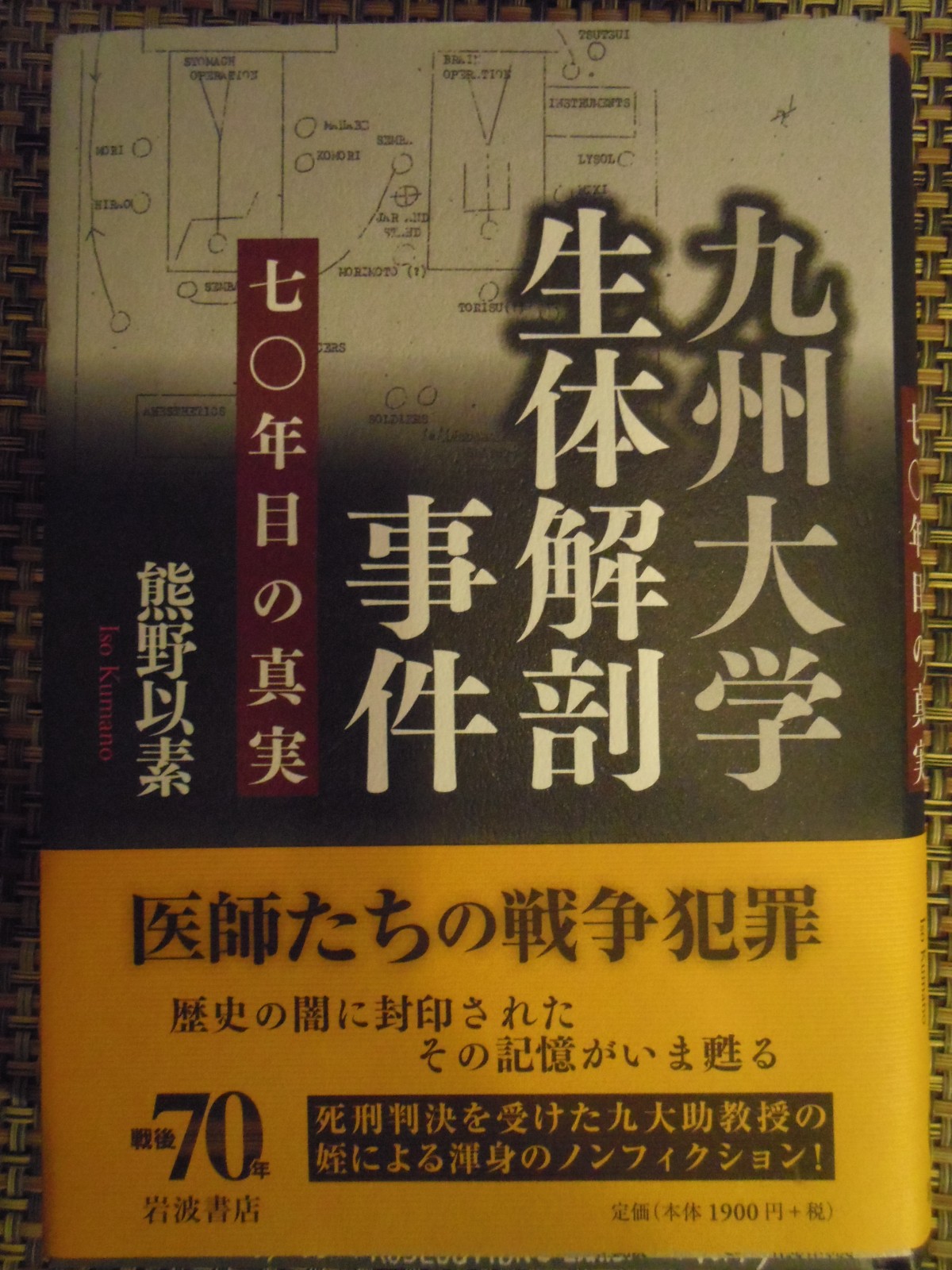

『九州大学生体解剖事件―七〇年目の真実』 熊野 以素 著

私たちはこの「戦後70年の節目」をどのように超克すべきだろうか。そんな思いに駆られながら手にしたのが新刊『九州大学生体解剖事件―七〇年目の真実』だった。著者の 熊野以素は、戦後戦勝国による「横濱裁判」で死刑判決を受けた九大助教授 鳥巣太郎の姪にあたる。

ご存知の通り、これは遠藤周作『海と毒薬』のモデルとなった事件であ...る。敗戦も近い昭和20年5月5日の福岡空襲の帰路にあったB29に一機の紫電改が体当たり攻撃を行い、9名の米軍飛行士が捕虜となった。機長のみが重要証人として東京に送付され、残りの飛行士8名については「適当に処置せよ」という大本営の指示のもと西部軍に預けられた。

九大卒の軍医見習士官が当時の九大医学部第一外科部長に「どうせ銃殺にされるのなら」と話を持ちかけたことが発端とされる。当時の九大総長が軍人であったこともあり、海水を人工血液の代用としたり肺の切除、心臓の切開・縫合といった軍医学に有効な「生体実験」が4回にわたり行われた。

当時、助教授であった鳥巣は絶対的な権威を持っていた第一外科部長の教授の命に従い「手術」に参加するが、それが「手術」ではなく「実験」であることを知り、術後教授に倫理的立場から中止の申し立てをするが「これは軍の命だ」と一蹴され不本意ながら2回まで参加させられることになる。

戦後、B級戦犯として生体実験に参加した西部軍ならびに九大関係者は進駐軍に逮捕され横濱裁判にかけられるが、既に首謀者と思しき軍医見習士官は空襲で没しており、教授は留置所で首吊自殺により命を絶っていた。九大の中で教授に次ぐ立場にありながら唯一その翻意を迫った鳥巣だったが、集団的減刑を目論む弁護方針から(「一人が反論を唱え途中で手術を忌避できるのであれば、全員がそうすべきであった」という検事の他被告への主張を避けるため)、この事実を隠蔽させられることにより、鳥巣は死刑を宣告される。

新刊は、その妻蕗子が隠された事実を詳らかにして夫の減刑を嘆願し、実現する経緯を詳らかにしたものである。35年前に書かれた、上坂冬子『生体解剖事件ーB29飛行士、医学実験の真相』へと辿ったのは、既にそこに「隠された事実」の片鱗が示唆されていたからである。上坂も書いているように、35年前は生体実験に関与した当事者の多くが生存しており、この事件の作品化には少なからず異論や威圧、誹謗中傷があったと記している。熊野が70年を経て「ようやく事実を語れた」理由は、彼女が当事者である鳥巣太郎や妻蕗子の遺した第一次資料を保管していたことのみならず、この「時の経過」が大きい。

何故なのだろうか…と思う。何故、関係者はこの事件を「隠蔽」しなければならなかったのか。その答えはまさに『海と毒薬』の中にある。遠藤がこの首謀者であった教授の妻に架空のドイツ人ヒルダを設定することで対比させているように、キリスト教的倫理観とは全く異なる日本人の集団倫理が存在しているから、なのだ。日本人の倫理観は絶対的な(=神)善悪ではなく、特定集団の中だけで共有しうる善悪であるがゆえに、集団外にそれは「隠蔽」され、時として悪へと暴走する可能性を秘めるもの…なのである。

横濱裁判において、当時の医学界の頂点、林春雄東大名誉教授はこう証言している。「日本では執刀者の命令は絶対で助手やナースはこれに服従するしかない。ことに九州は封建的な土地柄である。しかし、一回目の手術が違法なものと気づいたら教授を諭し、次回以降は参加すべきではない。例え軍の命令だとしても罰せられようが命令には従うべきではない。」

鳥巣太郎は蕗子の懸命の努力の結果、減刑となり出所後沈黙を守りながら信頼される街医者としての生涯を終えた。法廷での林証言を余生の信として。上坂のインタビューに、言葉少なにこう応えていたという。

「どんなことでも自分さえしっかりしとれば阻止できるとです。言い訳は許されんとです。あの特殊な時代であっても、ともかくどんな事情があろうと、仕方がなかったというてはいかんとです。」

これが、冒頭の私の自問に対する、70年前の先達の答え、である。(2015年7月25日)

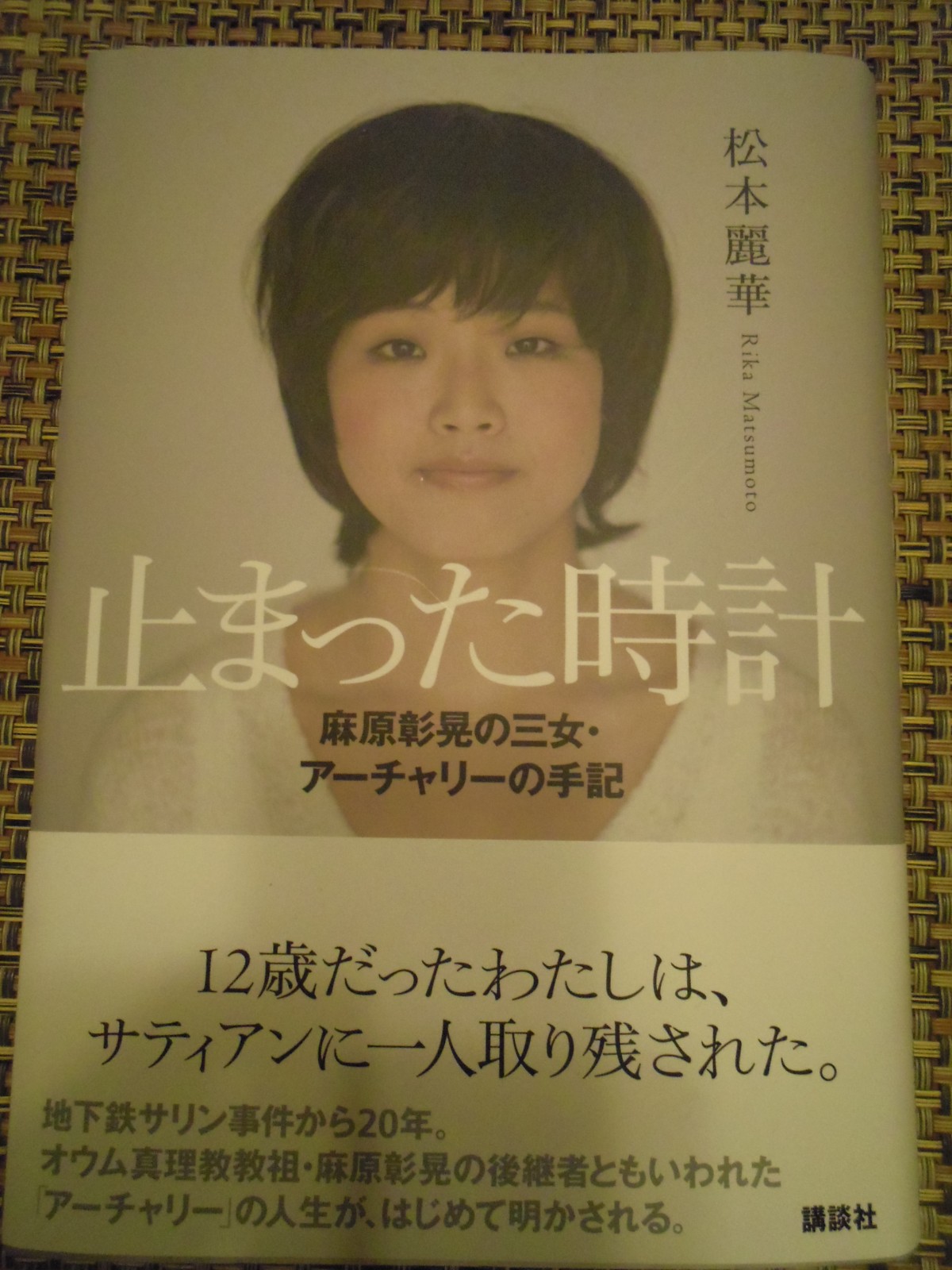

『止まった時間―麻原彰晃の三女・アーチャリーの手記』 松本 麗華 著

もしも貴方の愛する父母が大勢の信者を持つ新興宗教の教祖であり、更に数千もの犠牲者を出した犯罪の首謀者であった…としたら、そしてその環境の中で義務教育も受けられず、出家信者(サマナ)の中で自由奔放に十二歳までを過ごし…突然その愛する父母と隔絶されたら、貴方は一体、どう生きるだろうか。

言わずと知れた麻原彰晃こと松本智...津夫・三女の自律に至る手記である。5人兄弟の中で唯一尊師に次ぐ「正大師」という地位を与えられ、「アーチャリー」としてマスコミを度々賑わせ、教団の存続や分裂の中で麻原彰晃の正統性を継ぐ者として不本意にも担ぎ上げられた悲劇にも少なからず見舞われた。

子供の頃、人間的に暖かく接してくれた多くのサマナは、尊師の子あるいは正大師として見ていたことに間違いはないが、それなりに道を説く人々であったし叱責もした。寧ろ、尊師の周囲にいた一部の幹部達が「尊師の意を汲んで」という名目で地下鉄サリン事件を始め凶暴な事件を起こしていく。前大戦前に、天皇を担ぎ上げた軍部や側近を思い起こさせる。日本の組織は並べてこの側面を有していることは念頭に置いておくべきことだろう。

父の逮捕後は、教団から距離を置き、義務教育のやり直しを希望する著者であったが、今度はマスコミや世論の激しいバッシングを受けることになる。十二歳の少女が教団が犯してきた数々の殺人事件に関与する筈もないが、世間からは「犯罪者の子」である。中学二年の学齢で小学五年に編入されても、彼女は必死に心理学者となる自らの夢を追い求める。

漸く高卒検定合格後、入試に合格するも三つの私立大学から入学を拒否される。こうした世間の偏見と差別に親身になって闘ってくれた弁護士の仮処分決定で、ようやく高等教育を受けることができるが、やはりサークルひとつ入るにも「あの人には近づくな」という流言飛語は、つきまとい続ける。自らがその立場であったら、哀しいことだろう。

著者本人も書いている通り、自分はオウムの信者とは逆に、苦闘の挙句に「出家信者→普通の人」に戻れた。しかし、これは本当に「彼此」なのだろうか。人間的にはいい人たちのサマナは制約された情報やこれを操作する上層部に翻弄されながら疑心暗鬼に駆られたり、宗教的偏狭に陥ってしまうことは確かだが、一方で「此岸」にあるものと言えば、宗教そのものの理解ではなく狂信的犯罪集団としてのレッテル付による偏見と差別に過ぎない。

つまり、「オウムは狂信的集団」であって「われわれの社会が公平で偏見や差別のない『正当な社会』」という空言を一体誰が言えるだろうか。…アレフと名を変えた後継宗団に勝手にその名を使われ喧宣され、長姉に拉致された次弟を虐待から救うための行為が教組の強奪戦とマスコミに書かれたり…実は、私たちの社会にこそ、今や教団内以上の「狂気」が蔓延しているのではないだろうか。

彼女は課された「原罪」を自覚している。だから教団を抜け、偏見や差別と闘いならが自律の途を歩み始めたのだ。彼女がカウンセラーを目指しているのも、オウム事件によって傷を負った多くの被害者や、心優しきサマナの精神的外傷を緩和したいが故である。

松本智津夫に関し、感心することがひとつだけある。それは、彼は盲目ながらも人間を見極める眼力に秀でていることだ。5人きょうだいの中で三女の彼女だけを正大師とした松本の眼力である。教団の内部抗争に巻き込まれている家族の修羅場にあって、自ら求道し、人間として自律に至る茨の道を生き、悟りの世界を拓ける、という松本智津夫の直観と冷徹な観察、そして愛があったのだろう。

こうして彼女の中で「止まった時計」は、既に次の未来を刻み始めているようだ。本著は彼女の強い意思で出版された書き起こしであるが、愛する父と彼女の間の秘された信頼を、マスコミに翻弄されたイメージと対峙させるべき本、といっていいだろう。表紙の松本麗華(りか)31歳、暗闇を通り抜けながらも、いい顔をしている。 (2015年6月9日)

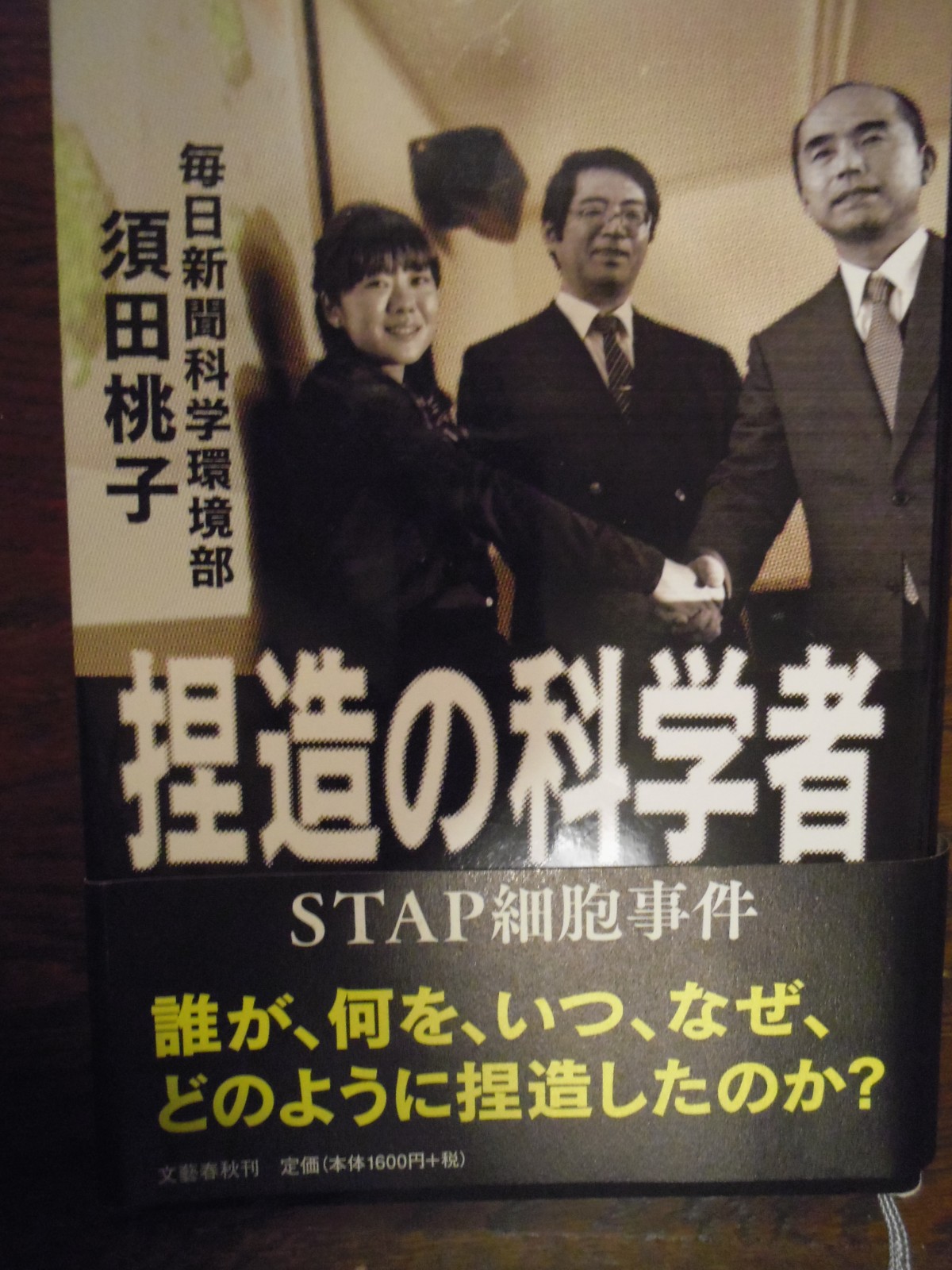

『捏造の科学者』 須田 桃子 著

いわゆるノンフィクションとして読み始めると、少し手強い。私は高校まで分子生物学を志していたので違和感はないが、著者は早稲田の大学院理工学修士卒の毎日新聞科学環境部の記者である。記事の裏側を深耕する本著に挑むには、専門領域の学術論争を読み解く覚悟が必要だ。新聞記者として専門用語を丁寧に紐解く彼女の解説によって根気よく読み進むことがこの「事件の謎解き」に至る唯一の道となる。逆に言えば、本著は人間軸ではなく、客観的な論証に基づく科学を主軸としているノンフィクションなのである。