唐変木の書棚より2

佐藤賢一『最終飛行』ー 佐藤 賢一 著

『星の王子さま』に込められた童心回帰の無垢とアフォリズム。そして『夜間飛行』に記された苦難に立ち向かう果敢で孤高な飛行士としての勇姿。このような二律背反するようなサン・テグジュペリ自身の二面性が作品に昇華されているところ、と言えるかもしれない。だが、突き詰めていくとこの二律背反に潜む人間観には深淵があることに気づかされる。それは表裏一体をなす物理的な人間の生死の彼岸にある「永遠の生」というテーマである。1944年7月31日、彼の操縦する空軍の偵察機が地中海上空で謎の失踪(2003年海中より引き上げられその戦死が確定する)を遂げることで、彼の文学はその円環を閉じることになった。

この作品では、サン・テグジュペリの二面性を窺わせる彼のエゴイズムが遺憾無く描かれる。妻がありながら複数の女性と関係を持ち続ける。ヴィシー傀儡政権を非難しつつ、犬の遠吠えのようなド・ゴールにも組みしようとしない。経年劣化した自らの飛行技術を顧みず最新鋭の戦闘機への搭乗をごり押しする。我こそが闘う愛国者であるという自負が軍隊や政治集団の中での孤立化を深めていく。彼がアメリカで出版した大人の童話『星の王子さま』の王子であるごとく。

そしてアメリカ参戦の結果、連合軍によるノルマンディー上陸後、南フランスからの領土奪還を目論み、北アフリカのフランス軍に従軍し、コルス(コルシカ)島のフランス軍基地より再びアメリカの最新鋭機ライトニングの偵察飛行士となったサン・テグジュペリは運命の1944年7月31日を迎える。佐藤賢一の仮説はこのようなものだ。コルス島のボルゴ基地を離陸したサン・テグジュペリのライトニング偵察機はアルプス山脈を越えリヨンから南フランス上空を撮影し地中海に抜けようとしたところで、敵機に捕捉される。ライトニングは敵機の届かぬ上空まで高度を上げることができるが、不運にも酸素ボンベが故障していて彼は一瞬気を失う。仕方なく高度を下げて敵機の追撃を逃れようとするが銃撃により機体の一部と操縦の自由を失った飛行士は、意識喪失を厭わずライトニングの機首を高みへ、高みへと上げていくのだった。

佐藤賢一は他にもフランス近現代史に関わる多くの著作を著しているが、本作品では晩年のサン・テグジュペリの置かれた政治的軋轢が社会史的背景として詳細に描かれている。ナチス侵攻によって混乱に陥ったフランスの対傀儡政権のみならず反ナチ勢力間での抗争、アメリカの静観(その参戦を促したのが真珠湾だったというのは皮肉な事実だが)、そして作家として名を成したサン・テグジュペリをそれぞれが取り込もうとする政治的謀略など、現代史の中の作家の生きざまをトレースできる意味でも貴重な作品であると言えよう。そして、自殺説まで囁かれたサン・テグジュペリの「最終飛行」に『星の王子さま』の結末を彷彿とさせる「高み」を与え得たことは、サン・テグジュペリの魅力を一層引き立たせるものに違いない。

『小山さんノート』ー 小山さんノートワークショップ編

そのノートに記されているのは65歳で孤独な人生を全うしたある女性の半生の回顧と日常の記録である。ホームレスのコミュニティとも距離をとり自らを語ることもなかった小山さんの過去は詳らかではない。ただ彼女が記し続けた膨大な日記の中より伺うしかない。幼少の頃より周囲に適合し難い違和感を持ち、自閉する中で文学や芸術への憧憬を育んでいった。横暴な父は若く没し、非正規の仕事を転々とするうちに母とも生き別れ、安アパートも追われホームレスの生活に入っていく。

やがてホームレス仲間の男性とのテント村での同棲生活が始まるが、飲酒により人格が豹変する男性よりDVを受け続け、心身ともに疲弊するが何故かなかなか自立を果たせない。その背景には日常は優しい彼に父性を見ていることに加え、やはり生活面・経済面での依存があるのだろう。暴力を受け罵詈雑言に心身傷つきながら、なけなしの金で喫茶店に3時間も籠り今日起きた出来事、そして過去の追憶をノートに記し続けていく。

だが2002年12月、同棲していた男が急逝する。暫く前から男の暴力に耐えかねて自分のテントを男のテントのすぐ脇に作り「別居」した筈の小山さんであったが、男の死に相当なショックを受け、更に孤立化を深めていく。テント村のボスに言い寄られつつもこれを頑なに拒絶し亡くなった男性への操を忘れない。やがて、女性独りのホームレス生活は経済的にも逼迫していき、空腹で朦朧とする意識の中で憧れだったパリへの想いが生み出す幻想の中に生きるようになっていく。

ホームレスの当事者が記した手記を、しかもこれだけの膨大な記録として読むこと自体が稀有なことだろう。この一冊は様々なことを私たちに気付かさせてくれる。そのひとつは、行政のホームレス政策が如何に当事者の心情を無視したものであるか、ということだ。彼らは様々な事情があるにせよ社会的紐帯を拒否しているのであって、シェルターや施設への強制入所は決して彼らの望むところではない。小山さんや同棲男性のように病気で病院に収容されることさえ、自由な生活の剥奪に繋がると確信しているからこそ、テント村での静かな死を選んでいるのだ。一方で、こうした心情に寄り添いながら支援を続けているNPO(このワークショップもその延長線上にある)の存在も日記から垣間見られるというのが唯一の救いなのかもしれない。もうひとつ。小山さんは頻繁に街に出てそこから様々な生活必需品を仕入れてくる。八百屋の店頭に捨てられているキャベツの外皮。ごみ箱に破られたまま捨てられている福袋の衣類。街中の至るところに放置されている飲みかけの飲料、そして道に放置された硬貨。過剰に豊かな生活の「残余」がホームレスの糧となっている。こうした貧富の格差が厳然と存在しているという現実、である。

そんな小山さんの生活を心情的に支えていたのは、僅かな金員で古本屋から入手し、あるいは街中で拾う古本であり、そしてこの膨大な手記そのものだった。若い頃、作家になる夢を追っていた小山さんは古本の活字に励まされ(そして読後は再び古本屋に買い取ってもらい生活の糧となり)、自らの半生を振り返る過去の手記を読み返しながら自らを励ました。後段に記されたパリでの幻想を含めて、彼女は言葉の世界の中に現実とは乖離した一つの別の世界を持っていたからこそ、余りに熾烈な現実にも対峙できたのではないだろうか。

彼女の手記の文字起こしは未だ終わっていない。彼女の「物語り」は未完なのだ。更に残り10年足らずの歩みを彼女の辿った道と共に読み続けてみたい、と思う。

『成瀬は天下を取りにいく』ー 宮島 未奈 著

私が「成瀬」に感じるのは「ギフティッドの孤独」だ。子供の頃から何をやらせても飛び抜けた才能を発揮し、コンクールに応募すれば表彰を受け大人たちの憶えめでたくマスコミにも取り上げられる。かくなる故に周囲からは羨望され嫉妬され敬遠され、孤立する。やがて続編で本人の宣言通り京大に合格するそうなので、あるいは成瀬は著者宮島未奈自身の抱えた孤独の「裏返しの自己投影」なのかもしれない。

私自身はギフティッドなどとは程遠い存在ではあるが、中学時代に担任が級友たちの前で決して悪くはない私の成績表を暴露したことがある。その時の、教室の中に居並ぶ級友たちが突然遠い存在となり、恰も宇宙に独り放り出されたような深い孤立感を忘れることができない。皆さんにも似たような経験はないだろうか。このような場合、人間は寧ろ他者との協調をとるためのバランスを模索するものだが、成瀬はそこが「突き抜けて」しまっている。

いや、それが成瀬の魅力なのだとしたら、彼女を遠回しに畏怖しているこの物語の他の登場人物はまさに私たち自身の分身であろう。私たち百人の内、99人はこの「周囲の登場人物」に違いない。しかし、では何故、成瀬は「かつてない最高の主人公」なのか。

この物語の中で注目すべき二つの章がある。百人一首かるた選手権で成瀬を見初めてしまった西浦航一郎の独白で語られる「レッツゴーミシガン」と、親友島崎との離別に心寄せる成瀬自身の独白で語られる「ときめき江州音頭」である。前者で西浦の告白に対し成瀬はこう応える。

「恋愛なんて他人事だと思っていたから、好きと言われるのは不思議な気持ちだ」

男性のような(という言い方自体がジェンダー問題に違いないが)論理的でドライな成瀬の発言が「女性としての」成瀬の口から発せられることに成瀬の魅力があるとすれば、それはただジェンダーの反転、差別の裏返しに過ぎない。寧ろ成瀬の本質的な問題は人間関係における距離感にあるのだろう。彼女には如何なる難題にも挑戦する才能も勇気もある。しかしその目的達成のために余りに周囲の人間関係を蔑ろにはしていないだろうか。……とは、つまり「周囲の登場人物」の発想である。

第一章「ありがとう西武大津店」にてセンセーショナルな成瀬の登場に波長を合わせM-1グランプリでコンビまで組むことになった唯一の理解者、島崎との別離に、しかし成瀬は、自分が島崎を色々な事に巻き込んでしまったのではないか、と反省の辞を述べる。島崎は(本心では迷惑な部分は否めないにせよ)自分の意思でやったことだ、と応える。

実は、これこそ現代日本の抱える最も大きな病理だといえる。私たち99人はある突出した優秀で行動力のある「リーダー」の登場を待ち望んでいる。例えそのリーダーの言動が社会的に逸脱し、反倫理的であろうとも、これを許容するばかりか、それに誘発される自身への負荷や犠牲を正当化する虞れを「主体性を喪失した」私たちは抱え込んではいないだろうか。

おそらく「本屋大賞」を選定した書店の方々は、そんな深読みをしてはいないだろうが、成瀬の登場はそんな日本社会の危うさを背後に持ったもの、だと私は考えている。ギフティッドの孤独者=成瀬が文字通り天下を取った時、それは日本に独裁者が登場する時に他ならない。

『北村兼子ーー炎のジャーナリスト』-大谷 渡 著

前回の朝ドラの原作ともなった『ブギの女王・笠置シズ子』を読む内に著者、砂古口早苗が同じ香川県の出身である笠置に強い共感を抱いていること、そして同じ理由で、また自身の遠戚であることもあって宮武外骨への情熱から『外骨みたいに生きてみたいーー反骨にして楽天なり』なる代表作を著していることを知った。宮武外骨は私自身が長年籍を置いた広告会社とも浅からぬ縁があり、やはり外骨研究家の先輩より話を聞ていたことから、早速同著を読んでみることにした。時代に囚われぬ自由な生き方を貫いた点で笠置にも外骨にも、そして砂古口にも共通項を見るのだが、同著の中にあるとてつもない才媛が登場する。

宮武外骨は慶応2(1867)年に生まれ昭和30(1950)年まで88歳の長寿を全うしたジャーナリスト、著作家であるが、若い頃より藩閥政権に対する厳しい権力批判を、しかし独特で軽妙なパロディを駆使した文章で新聞や著作で繰り返し、そのため、政治犯として勾留もされている(某広告会社の創業者ともそこで知り合うことになるのだが)。戦後に至るまで一貫してこの反骨精神に徹しながら時にマスコミ自体の腐敗も槍玉に上げつつ言論の自由を常に希求し続けた。

そんな宮武外骨の人柄に吸い寄せられるように集った人物を同著の中で紹介しているのだが、その一人が北村兼子である。実は彼女は外骨と直接的な接点はなく、外骨の子弟である三好米吉という大阪商人と親密な関係にあった。まさに二人は大正モダニズムのモボ・モガの関係であった、と砂古口は記し、北村兼子に多くの頁を割いているのだ。

明治36(1903)年、大阪・天満の漢学者の娘に生まれ、未だ女性の入学が認められていなかった関西大学法学部に聴講生として学び、やはり外骨同様に軽妙でありながらも辛辣な女性差別批判を新聞に投稿して注目を集め、在学中に大阪朝日新聞の記者に採用される。この間、社会部記者として歓楽街のカフェーに女給になりすまし潜入取材を試み庶民感覚を研ぎ澄ませていく。しかし女性記者としての活躍の反面、強烈なやっかみや嫉妬に遭い記者を辞めて、女性問題や反戦平和を主とした著作家として独り立ちしていく。

あたかも今回の朝ドラの主人公にも重なるようだが、北村兼子はより軽妙で溌剌と明るく楽天的だ。声高に男女同権を求める女性運動家たちの中にあって、彼女たちの潜在的な男性依存を批判しながら、真の女性の自立を模索していく。昭和3年にはハワイで開催された汎太平洋婦人会、翌年にはベルリンでの万国婦人参政権大会等の国際会議に派遣され、後者ではドイツ語で弁論を行なっている。

帰国後、北村は飛行機による大陸横断による訪欧を夢見て飛行士の資格に挑戦し始めるが、その夢を果たすことなく、昭和6年、盲腸炎による腹膜炎により弱冠27歳で急逝する。

大阪朝日新聞記者時代の彼女の写真はまさにモダンガールの出立ちではあるが、外観に囚われぬ内面のリベラリズムを体現しているような美しさを湛えている。公娼廃止の議論の際に、結局それは私娼を増やすだけであって、寧ろ売春を生む社会体制の変革が先決だ、と言い放った、現在考えれば当然の議論を、既に大正15年に主張していた北村兼子の社会感覚は、彼女がもし外骨同様の長寿を得ていたら、日本のジェンダー問題はもっと別の展開を見せていたのかも知れない、と思わせるものがある。

まさに日中戦争から、外骨自身が沈黙の季節を迎える太平洋戦争へと向かうその暗転の時代に散った一輪の徒花、であったと言えるのかもしれない。

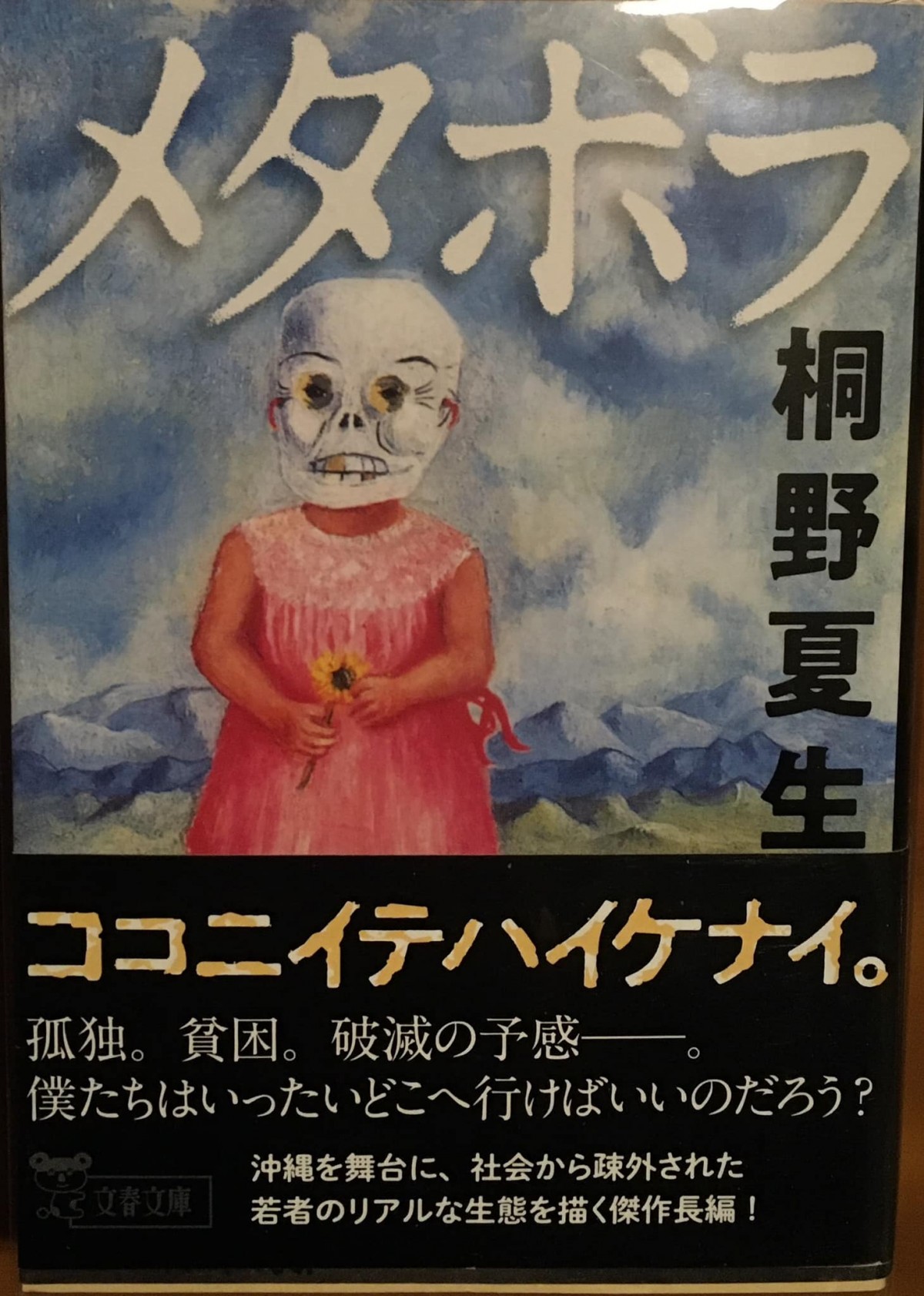

『メタボラ』ー 桐野 夏生 著

昭光は宮古島の裕福な家庭の子息だったが、親兄弟への反発から家出して片想いの同級生の女性がかつての親友・銀次と同棲する沖縄本島にやってきた。美貌に軽快な性格に恵まれ色々な女性から言い寄られ、ヒモのような生活からやがてホストになっていく。そして同級生の彼女との邂逅、銀次との確執、ホストの金銭トラブルの泥沼へと巻き込まれていく。

一方、ギンジの方は素性も知れない者を雇い入れてくれる底辺の職業を転々としながら、ある意味ではリセットされた実直で謙虚な性格から、ある者には珍重されある者からは嫉妬の対象として虐めに逢いながらも、次第に沖縄の人々にも受け入れられていく。しかし、ある契機で唐突に蘇った記憶の中にあったのは、家庭崩壊の後に放擲されフリーターとして人生を翻弄された挙句、ネット自殺の生き残りとしての自分だった。

この小説が書かれたのは2007年。私たちの経験している「失われた30年」は僅かに15年を経過した時点に過ぎない。しかし、桐野夏生の作家としての想像力は遥か15年後の現在をも見事に照射している。家庭崩壊、貧困、請負型派遣労働の辛酸、パワハラ、外国人研修生の労働搾取、ホストクラブの売掛桎梏、そして同性愛。更には、普天間基地の辺野古移設を巡る沖縄・本土の錯綜した政治状況さえ。改めて桐野夏生の社会的透視力の正鵠さを目の当たりにした気がする。

そう、この小説は2007年時点で既に察知されその展開を予知された「ロストジェネレーション」の被る残酷物語だ。ネット自殺の生き残りとして記憶喪失したギンジが人生をリセットして前向きに生きていく姿はある意味ではロスジェネ世代へのエールと言えるのかも知れない。しかし誰もが意図して自らの記憶を抹殺できるものではないし、幾度人生の立て直しを図ろうとも社会の桎梏に抗うことは難しい。その結果としての犯罪が昨今頻発していることにさえ私たちは慣らされてしまっている。ホストとしての金銭トラブルに巻き込まれて半死半生となった昭光を横領によって得た金で救い、二人だけの船旅に出て終わる結末は、チャップリン『モダンタイム』の、希望と不安の混在したラストシーンに何処か似ている。そしてそれは正に現在の私たちの抱える「もやもや」の正体に他ならない。

「メタボラ」という聞き慣れない題名は新陳代謝のことを意味するらしい。新陳代謝が必要なのは、私たちの社会そのものではないだろうか。

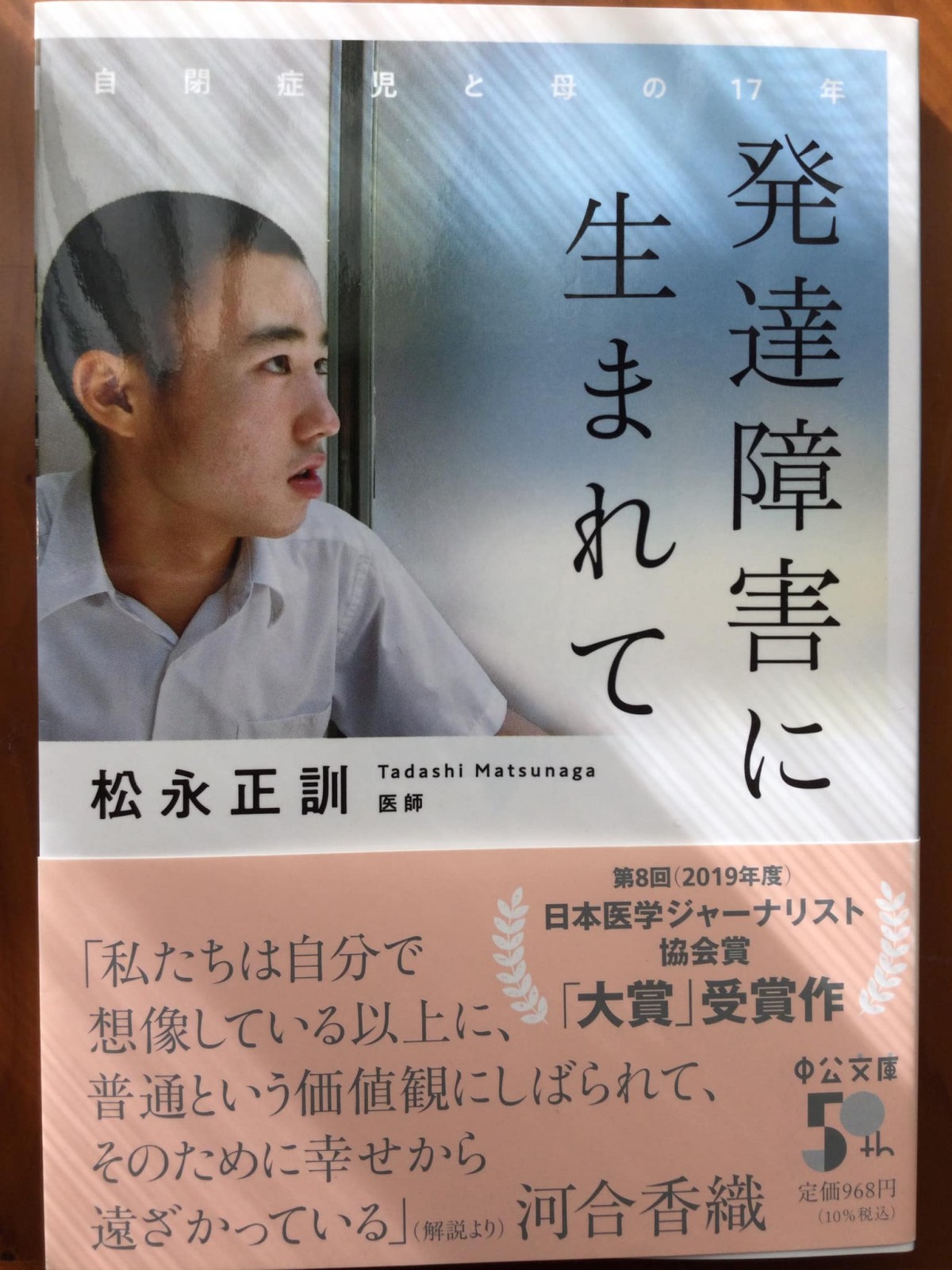

『発達障害に生まれてー自閉症児と母の17年』- 松永 正訓 著

自身も児童施設で働くシングルマザーと知的障害を伴う自閉症児として生まれたその男児との17年間を聴き書きしたノンフィクションである。障害児を授かった親は往々にして健常児、あるいは他の障害児との比較のなかから健常児からの「逸脱」として自身の障害児を捉えてしまい、これを如何に最小化しようかと考えてしまう。しかし、この「障害を克服する」という発想は、障害児に寧ろ精神的に過大な負荷を与え、うつ病や統合失調症といった二次障害を引き起こす危険性が高い。

母親は「世間の目」を気にしながらも複数の施設の医師に相談に乗ってもらいつつ「療育」を続けながら、障害児の生育に合わせながらそのあるべき未来を模索していく。やがて自分が老いて面倒を見られなった時を見据えて、障害児がどのように自立していったらいいか、という問いかけを繰り返しながら障害者自立支援施設を経て、一般企業の障害者枠での採用を果たすことになる。

この障害児は、私たちがよく電車の車中に見るような健常者とは異なる典型的な行動パターンを持つ少年・青年である。私たちはつい彼らを「白い眼」で見がちだが、本著を読むうちに彼らの「内的論理」が次第に理解できるようになってくる。これが著者の言う障害の「受容」という意味であって、障害児の親族のみならず、社会的な接触を持つ私たちひとりひとりが持つべき意識であろう。以前、横川和夫『降りていく生き方』という本の中で北海道浦河町にある精神障害者施設「べてるの家」が、精神疾患を持った人たちを「隔離」するのではなく、障害者同士の、そして更には地元の健常者たちとの社会的交流をもとに症状の改善を図ってきた例を見たが、まさに松永正訓の目指す方向性もこれに近いものだろう。数知れない後悔ののちに、障害児を持つことで自分自身が成長できた、というこの母親の深い感慨を私たちも忘れてはいけない。

そして、そのためにはまず私たちの「社会」そのものが障害者を「受容」できる包摂力を持つことが大切なのだ。近代化の中で一つのレールに乗ることを単一の価値とした時代は既に終焉した。「失われた30年」を経た私たちに課せられた宿題、といえるのかもしれない。

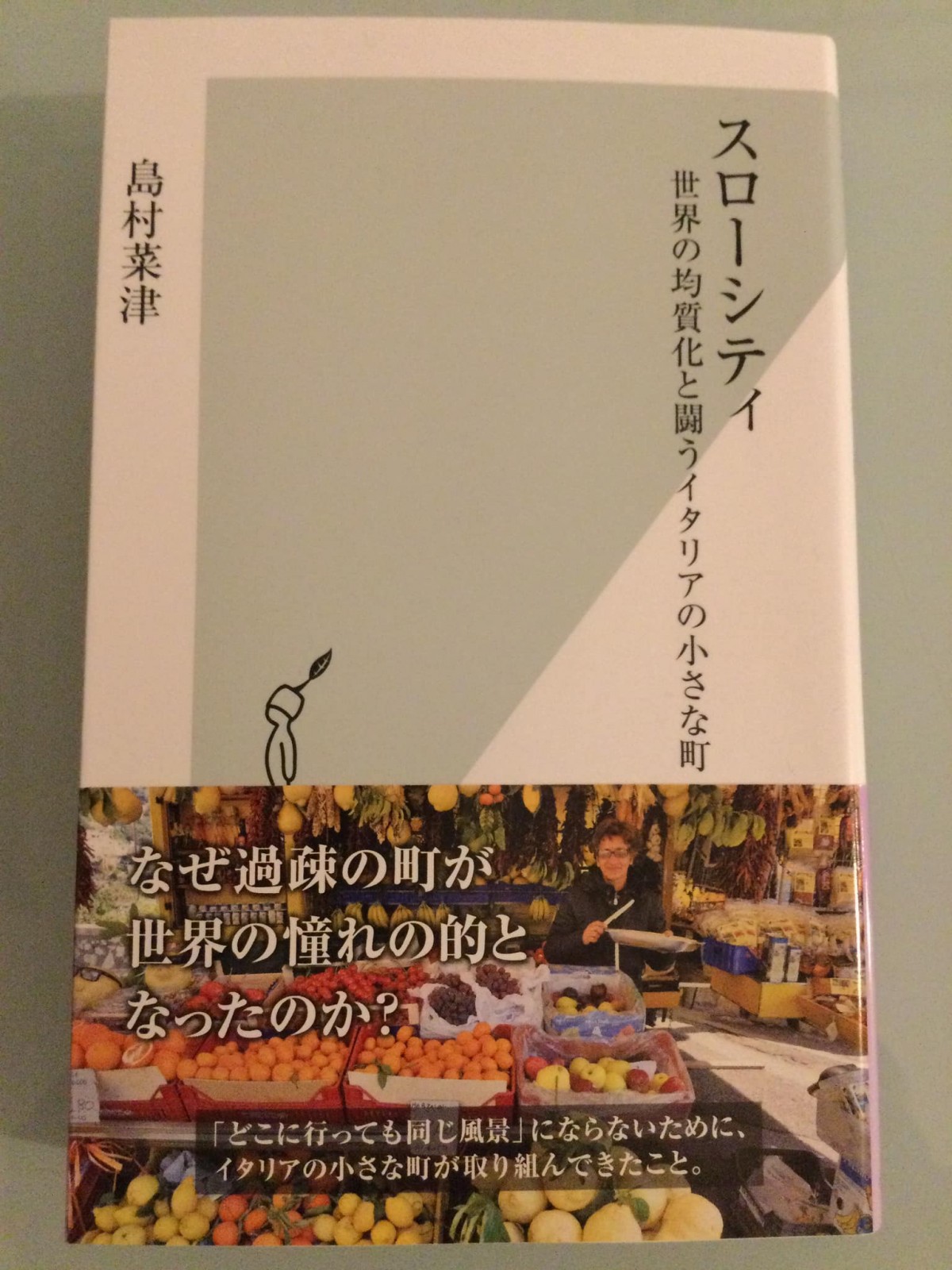

『スローシティーー世界の均質化と闘うイタリアの小さな町』ー 島村 奈津 著

日本でもどんな地方都市に行っても目抜き通りの商店街に大きな店舗を構えるのはナショナルブランド。首都圏に住む自分の町に舞い戻ってきてしまったのでは、という既視感を持つ人も少なくないのではないか。そして旧市街と呼ばれる商店街は何れもシャッター街と化して、地域の個性を喪失した町の溜息が聞こえてくるようだ。何故だろう、と考えてみればグローバル化に席巻された資本主義の進んだ社会では規模の利益を追求する余り巨大資本が中小資本を駆逐していくからだ。かくして地方都市は均質化していく。日本だけではない。東京もNYもロンドンもミラノも都市の所謂目抜き通りに居並ぶブランドはどこへ行っても殆ど変わらない。

そんな画一化された消費行動に飽き飽きした生活者は自らのアイデンティティのために新たな「オンリーワン」を求め始める。時間効率に追われ、均質化した時代だからこそ、それは地域に根付いたスローな生活へと関心が向いていく。いわば人間としての原点回帰、といっていいかもしれない。本著で紹介される9つのイタリアの小さな町は、何れもこうしたスローな生活を、過疎化した町を救う武器に変えて「オンリーワン」を作り出すことに成功した「スローシティ」なのである。

例えば、ローマ時代の古い街並みが残り谷合の美しい景観を持った町が寧ろオーバーツーリズムの弊害に悩んでいたとする。地下駐車場を作って狭隘な町の路地より車を締め出し、町を歩きながらその風景を楽しめるように、風光明媚な場所を中心に多くのベンチを置き、見知らぬ人びとのコミュニケーションを促す。そして美観の元となっている谷合の棚田で栽培されるレモンを使った地元産品を作り、廃屋となった古民家をB&Bなどの簡易宿泊施設にし、食事は町のレストランに集約してもらう、といったように。今、その町が持っている歴史や文化・伝統といったものを再発見しこれを資源化することで地域経済の雇用を守り都市への人口流出を防いでいく。著者がインタビューする人たちはその地域に根付いてこうした地道な発見と資源化を情熱を持って推進してきた人々であって、その放射熱は著者を通じて読者にも伝わってくる。

おそらく、時代は斎藤幸平の唱える脱・成長の時代を迎えつつあるのだろう。グローバル化の中で失ってきた伝統的なコミュニティをそのまま再生するのではなく、改めて地域の有形・無形の資源を自足型経済の活性化に繋げていくこと。イタリア以上に都市集中が激しく限界集落の消滅が危惧される日本の地域でこそ、こうした取り組みを再評価していく必要があるのではないだろうか。本著を読んで気付かされるのは、イタリアはこうした取り組みに対して柔軟な法整備を迅速に行える国だ、ということだ。何かに取り組もうとしても法令にがんじがらめにされている日本は社会体制そのもを変革する必要がある。「特区」とはそのために使うべきものではないだろうか。社会学や文化人類学、更には哲学的視座さえ持つ著者の洞察力の深さに脱帽させられる、そんな一冊であった。

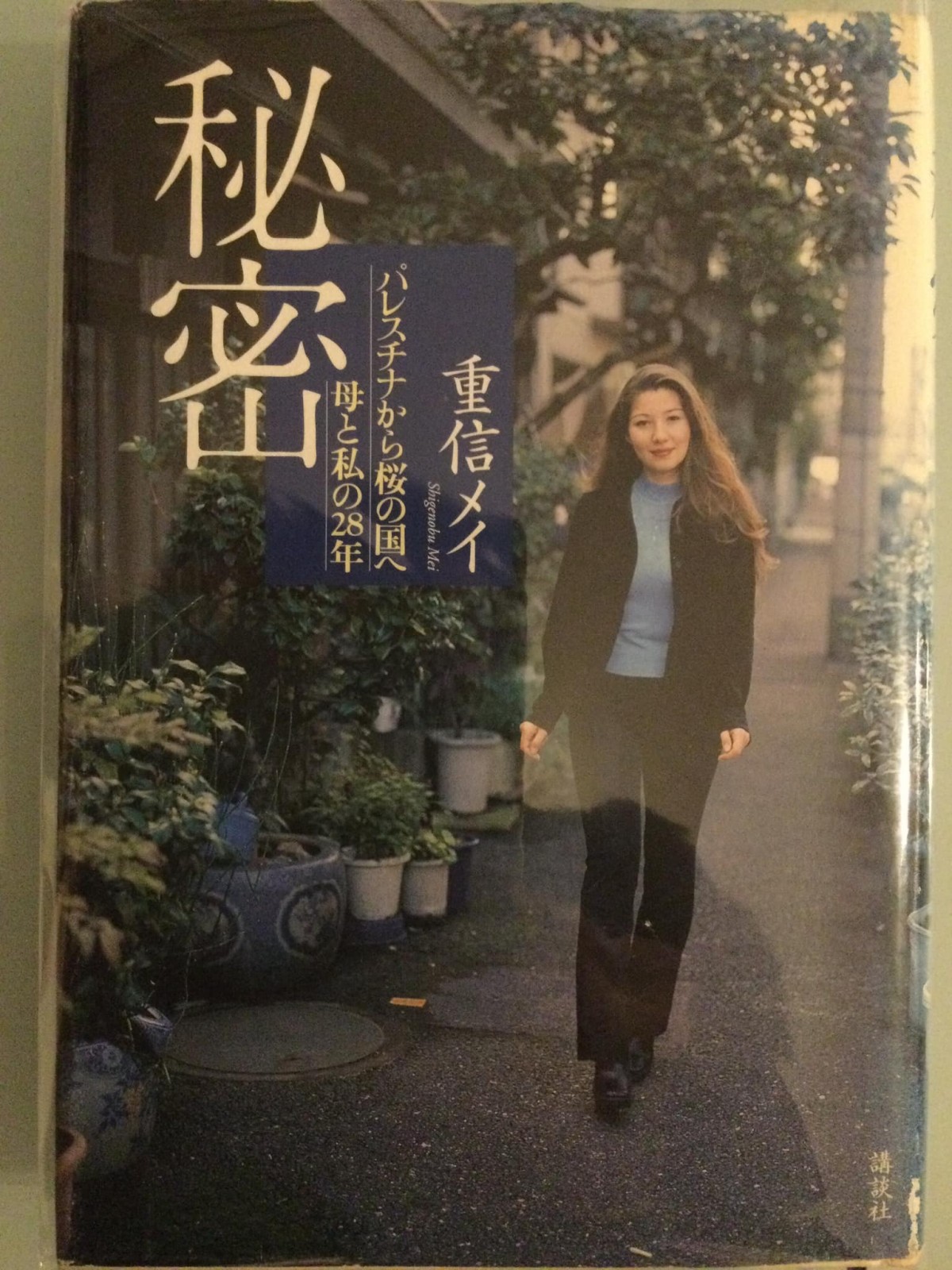

『秘密ーーパレスチナから桜の国へ 母と私の28年』ー 重信 メイ 著

毎夜観ることを欠かさないBS-TBSの「報道1930」の10月11日放映に、「重信メイ」という女性がコメンテーターで登場し、パレスチナの現状を真摯な表情で伝えていた。そもそもハマスのイスラエルへの奇襲攻撃に始まる今回の戦闘は、ガザ地区のパレスチナ人にとっての正当性とは何なのか。無論、このハマスのテロ行為により、イスラエル側に1,400人の犠牲者が生じ、更に200人近い人質が生じていることを誰もが肯定はしないだろう。しかし、パレスチナへのイスラム侵攻がもたらした禍根は80年以上に亘りこの「憎しみと報復の連鎖」の歴史的背景の原点にあることを、私たちは忘れていないだろうか。

そう、彼女の名前を聞いて即座に、重信房子の娘ではないかと直感したのは私だけではない筈だ(番組では一切そうした紹介はされなかったが)。実際、重信房子の主導したテロにより何十人という国民の命を失ったイスラエルのコーヘン駐日大使は、13日に本放送に彼女を採用したBS –TBSへの批判会見を行い、日本の保守的メディアもこれに追随した。だが、母ー娘という関係だけで彼女に斯くなる非難を浴びせる理由があるだろうか。アメリカによるイスラエル支援そのものに疑義を抱き、彼女が「報道1930」で明らかにしたパレスチナ難民たちの歴史的受難に耳を傾けたことが、本著を読む契機となった。

有名なテルアビブ空港乱射事件の後、レバノン・ベイルートに潜入した重信房子はレバノン人活動家との間に1973年3月、一人の女児を授かった。国際指名手配されていた重信房子は生き残った他の日本赤軍メンバーと共に一種の家族的共同体を作っており、国際情勢の変化によってパレスチナ難民へのイスラエルの侵蝕によって身の危険が迫る度に、他のアラブ諸国を含む転居を繰り返し、娘のメイに対してさえ自らが日本人であることも、ましてや彼女が重信房子の娘であることも隠蔽し、いちパレスチナ人として生きることを強いた。従ってメイは一人のアラブ人、パレスチナ人として育てられ、事実、2001年の帰国まで日本語さえ話せなかった(母親とは英語のコミュニケーションをとっていたようだ)。

テルアビブ空港乱射事件を始め、パレスチナ解放戦線主導で行われた対イスラエル・テロに参画した日本赤軍のメンバーはパレスチナ人にとって英雄であった。そうした生き残りメンバーたちの家族的雰囲気の中で育ったメイは、しかし敢えてその時代背景とは切り離されてパレスチナ人として育っていく。『秘密』というのは彼女が日系人であること、そして日本赤軍の幹部であった重信房子の娘であることを頑なに隠し続けてレバノンを始めとしたアラブ諸国で生き抜くことを強いられた(さもなくばイスラエルの諜報機関モサドに母と彼女がいつ拉致・殺害されるか分からないからだ)事実に基づく表題なのだ。その秘密が破られるのは、大阪に潜伏していた重信房子が2000年に逮捕されたのを契機に彼女自身が2001年に日本に帰国することになってからだった。

本著で重信メイの語る彼女の半生によって知らされることは、如何にパレスチナ人たちがユダヤ人によって迫害され追い詰められた生活を送っているか、ということだ。1993年のオスロ合意によって母国(現在のイスラエル、ヨルダン、シリア、レバノンの一部)を追われたパレスチナ人の自治権がイスラエル国内に認められた以降もイスラエルによる侵蝕が続き、特にガザ地域では「天井のない牢獄」とも言われる状態に陥っていることは既に昨今、報道されている通りである。繰り返しになるが、彼女は「重信房子の娘」としてテロリズムを正当化しているのではなく、いちパレスチナ人としてアラビア語を話し、同じパレスチナ人の価値観を共有していることにこそ、本著を読む意義が存在する。

ヨーロッパに4年近く生活して思うことだが、戦後日本はアメリカの価値観に余りに多くの影響を受けすぎている。大量消費のみならず環境への配慮の欠如、そして成長神話への過信。そして政治に至っては、防衛予算増額がアメリカの老朽化した武器購入に充てられられる事実一つとってもその追随は言うまでもない。アメリカ社会はユダヤ人によって実質的には支配されていることを考えれば、この中東問題こそ、アメリカの「政治的バイアス」を露骨に示すものだろう。改めて、日本人の偏った「アメリカ的政治的価値観」からの脱却の試金石として、イスラエルーパレスチナ問題を再考するには、絶好の好著であると言えるだろう。そして、テロリストとして犯罪者の烙印を押された重信房子の、無垢なる娘に対する慄然とするほどの距離感に込められた愛情にも、自律した親子関係の範を見る思いがする。

『山上徹也と「日本の失われた30年」』ー 五野井郁夫・池田香代子 著

過去、犯罪者が犯罪後に著した表象として遺されているものは少なくない。旧くは永山則夫の獄中著作に始まり、宮崎勤、佐川一政、少年Aなど、読者は都度その犯罪の動機を知ろうと彼らの著書を繙くが、いずれも事後に施された粉飾の内に「真実」を辿る道のりを諦めざるを得なくなる。だが、ネットやSNSの発達に伴い、彼らが犯行の前に何を考え何故その犯罪を起こそうとしたのか、が次第に明らかにされるようになった。最も典型的な事例は、中島岳志が『秋葉原事件』で試みた掲示板に書き込まれたスレッドを軸に、関係者のインタビューや書跡をもとに、加藤智大を犯行に駆り立てた彼の性格から動機に至る輻輳的な人物像と事件の経緯の再現であった、と言えよう。

2022年7月8日、安倍晋三を銃撃し死に至らしめた山上徹也が2019年10月から2022年6月まで残したツイートから、政治学者と翻訳家が、その真の動機とそして背景となった「思想」を分析したのが本著である。政治学者・五野井郁夫は山上と同世代の宗教二世、そして翻訳家・池田香代子は職業柄「行間を読む」に長けた読み手である。

表題にある「失われた30年」とは、山上徹也が度重なる家族の不幸(父の死、兄の病気と自死、そして母の旧統一教会入信)に身を焦がし始めた10歳から事件を起こすまでの30年であると同時に、バブル崩壊後の90年代から20年代に至る低成長と分断・格差の拡大に至る日本の30年でもある。ロスジェネ世代である山上徹也は、本来は裕福な家庭に育ち優秀な学歴を持ちながらも、母親の献金による家の破産という不遇にもめげず常に上昇志向を持ち続けたが故に、正規雇用にもつけぬロスジェネの苦境という現実との間隙に落ち込んでいく。彼の上昇志向を常に支え続けたのは新自由主義の「自己責任論」であった。

山上徹也の一連のツイートから分かることは常にアンビヴァレントな言動が目立つことだ。私たちが報道で耳にした「安倍晋三には個人的な恨みはない。ターゲットは旧統一教会だった。」という一見矛盾した証言(とされるもの)も、以下のような論理構造を持っている。つまり、母親の献金による一家破綻→旧統一教会への憎悪→旧統一教会を放置する社会そのものへの憎悪→旧統一教会と祖父より深い関係を持つ安倍晋三をその社会を許容する首謀者としてターゲットとする、という筋道だ。山上徹也は旧統一教会の日本を敵視した日本人への過剰献金の強要の不条理を社会に訴えるために、安倍晋三をターゲットに暗殺を試みたのだ。つまり、報道にあるようにそれは「単なる政治テロ」ではないかもしれないが、明らかに私たちが棲むこの日本社会に対する挑戦としての政治犯罪であった、ということができる。いわば現体制に対する思想犯と言える。

2021年10月31日のハロウィーンの日、京王線で起きた刺傷事件の服部恭太被告が映画『ジョーカー』の格好をしていた事は記憶に新しいが、実は山上徹也も自らをこの主人公に擬えていた。精神的な持病により貧困に喘ぎながらも自助努力を続けた主人公が数々の挫折の挙句に無差別殺人に走るこの映画は、まさに新自由主義の自己責任論を内面化しながらも就職氷河期に足元を掬われ正規雇用に就けなかったロスジェネの焦燥に共感の火を灯したのだろう。山上徹也の場合はこれに加えて旧統一教会による家庭崩壊がその宿命に輪を掛けた。そして服部恭太被告が無差別殺人を試みたのは異なり、「社会の臍」に的を絞ったテロリストとなった。五野井が危惧するように、ロスジェネ以降の若者たちの社会への鬱屈を除去しない限り、同様の事件は連鎖していくことだろう。それを防ぐ道は、この日本社会を構成している私たち一人ひとりの責務である、と言っても過言ではない。

本著はそうした私たちの社会を映す鏡の役割を担ったものかもしれない。是非、本著に引用された山上徹也の「生の声」に触れてみて欲しい。

『そこのみにて光輝く』ー 佐藤 泰志 著

この悲運の作家を始めて知ったのは『海炭市叙景』だったが、「海炭市」という架空の、しかし明らかに函館の雰囲気を醸し出す街を舞台にオムニバス風に人々の生き様を描く中で、言葉に何ら装飾はないが人間の内奥に迫る人物描写の巧みさに魅せられた。その佐藤泰志が残した唯一の長篇小説がこの作品である。

「その町」の造船所を、高まる労働運動への怨嗟により退職し無職となった30歳を目前とした主人公が、パチンコ屋で同年代のある男と巡り合う。町の被差別地域のバラックに老父母と出戻りの姉と4人で荒んだ暮らしをする男の、無鉄砲ながらも純粋な生き方に次第に魅かれていく。そして未だに地回りの元夫と縁の切れない、水商売で家計を担う姉との野放図な恋。元夫の暴力に無抵抗に耐えながらも、やがて二人は結ばれ子供を得るものの、義弟の鉱山への夢追いに付き合うこととなり、再び安定した生活を捨てようとするのだが……。

解説に福間健二が記すように、そこには「傷つき、敗れるかもしれない者へのやさしさとシンパシーが、冷静さとフェアプレーの心の動きを上回りながら行き場を失ったり、この世の理不尽さを心ならずも体現したりすることへの、不安と恐れ」が的確に表現されている。そして、このモチーフが遺作『海炭市叙景』でも発揮される活き活きとした人物描写によって見事に彩りを持った物語として紡がれていく。再び福間の言葉を借りれば「中上健次にも村上春樹にも真似できないような、いわば普通さと伸びをもった」人物像を彷彿と描いていく。

多分、佐藤泰志は生まれるのが20年早過ぎたのだろう。彼の遺した作品群の感性は寧ろロスジェネの抱くこの時代の閉塞感にこそフィットしたものではないだろうか。かくして忘れ去られた作家の再評価は2007年頃より始まり、絶版の復刊と、本作を含めた複数の作品の映画化が図られていく。まさに、彼自身の自死の原因となった精神疾患やアルコール中毒といった同時代への不適応と違和感は、私たちの「今」を先取りするものだったと言っても過言ではない。

それにしても、これほど詩的で美しい表題を私は他に知らない。

『テロルの原点ーー安田善次郎暗殺事件』ー 中島 岳志 著

1921(大正10)年9月に起きた、安田財閥創始者・安田善次郎の暗殺に至る経緯を追ったノンフィクションである。犯人は朝日平吾31歳。労働運動に携わる無名の男。初期資本主義の歪みで生じた労使間の所得格差拡大の下、下層労働者の宿泊施設建設への寄付を求めて安田の元を訪れた朝日平吾はこれを激しく拒絶されると、安田を刺殺し自らもその場で自殺した。

中島は朝日平吾の生誕からこの単独テロに及ぶに至るまで追い詰められていく経緯を丹念に追っていく。朝日は佐賀の奥地の商家の次男として生まれたが、幼少の頃に実母の死と父親の再婚、家業の衰退を契機に、直情的で素行不良な行動が目立つようになった。長じて大陸浪人となり暴力や放蕩による無銭飲食により逮捕・留置される。こうしたドロップアウトの挙句、第一次大戦後の恐慌により当時高まりを見せていた労働運動へと身を投じていくが、組織的活動には馴染めず、孤立した単独行動へと駆り立てられていく。

その考えは国家社会主義的なものに近く、天皇の赤子としての国民は平等であるべきだが、ここに君側の奸たる政治家や富豪が自らの利を貪る結果、農民・労働者は貧困に喘いでいる、という思想に至る(五・一五、二・二六事件の青年将校たちの思想に近似していることに注意したい)。民衆政党への選挙支援、党員のいない政党の党首、宗教教団の模索……といった取り止めのない行動を繰り返しつつ、それらの挫折により更に孤立を深めていく。そしてその思想はいよいよ過激になって、冒頭のテロ行為に走ることになる。

中島岳志がこの事件に興味を持ったのは、以降連鎖していく戦前のテロの、まさに原点に当たる事件がこれであったからだ。数ヶ月後に起きる中岡艮一による原敬暗殺事件で、中岡は朝日の事件が引き金になった、と証言しているし、その後も浜口雄幸狙撃事件、三月事件、十月事件、血盟団事件、五・一五事件、二・二六事件へと、次第にテロは組織化しエスカレートしていく。

昨年7月8日、安倍元首相銃撃事件が起きた時、中島岳志が新聞紙上でこの「テロの連鎖」に警鐘を鳴らしたことを覚えている読者も少なくはないだろう。そして再び……である。中島は2009年に書かれた本著の執筆の契機が秋葉原事件を起こした加藤智大にあった、と記している。2011年には『秋葉原事件 加藤智大の軌跡』を、2013年には『血盟団事件』を著しているのは、こうした知的遍歴の流れを汲んだものだ。

中島岳志が朝日平吾に、そして加藤智大に共通に見たものは、社会の分断と格差の拡大の中で、彼らが自らの境遇を脱しようと足掻きながら、次第に他者と共有する基盤を失いつつ孤立していく過程で暴発する、というプロセスである。そしてそれは同じ境遇にある人々の共感を生み出して第二、第三のテロを誘発していく。その点でまさに、今私たちが在るこの時代は、日中戦争から太平洋戦争に至る「あの時代」と軌を同じくしている、と言えるのだろう。そして中島が最も危惧するのは、戦前においては、治安維持法の強化によって為政者側がこうしたテロを事前に防止し、国民の不安を除去しようとすることで、思想・言論統制が強まり軍部の暴走を誰も止めることができなかった、という点にある。秘密保護法、テロ等準備罪……昨今の法制化が同じこの途を歩まぬことを期待したい。今を「新しい戦前」にしてはならない。

『帝国の残影ーー兵士・小津安二郎の昭和史』ー 與那覇 潤 著

ドブに落ちても 根のある奴は

いつかは 蓮の花と咲く

星野哲郎作詞のこの歌詞の原典と思しきことを小津安二郎は語っている。

「泥中の蓮ーーこの泥も現実だ。そして蓮もやはり現実なんです。(中略)私はこの場合、泥土と蓮の根を描いて蓮を表わす方法もあると思います。しかし逆にいって蓮を描いて泥土と根をしらせる方法もあると思うんです。」

昭和12年、中国戦線のいち兵士となって戦場の悲惨を体験した小津安二郎が直接に戦争を作品に描かなかった理由は、この言葉に凝縮されている。昭和28年、松竹後輩監督の木下惠介が戦争直後の喧騒と混乱を『日本の悲劇』でリアルに描いた際の小津の激しい反発もここにある。

とはいえ小津の描く「家族の物語」には常に戦争の影が差していることも事実だろう。『東京物語』の紀子(原節子)は戦争未亡人であるし、『秋刀魚の味』では父親周平(笠智衆)と軍隊時代の部下(加藤大介)との交流が描かれているのも、これらが「戦後」という時代に根差した作品だからに他ならない。

父と娘、夫婦、兄弟姉妹といった日本の家族を描ききった小津は生涯独身で家庭を持たなかったし、中国戦線に参戦したにも拘らず作品に戦争の悲惨さを直接描かなかったという謎には、小津は実直に「蓮」を描ききったのだ、と応えることもできるだろう。

著者の與那覇は、実は小津の「失敗作」にこそ小津の真に表現したかったものが宿っている、と見ている。例えば戦前の作品であれば『戸田家の兄妹』。裕福な家族の老父の死去により借金の返済に屋敷を売り、未婚の兄は天津へと転勤し、老母と妹は既に家庭を持った兄姉の家を転々とし邪魔者扱いされる。天津の兄は兄姉の冷淡を非難し老母と妹を天津に引き取る、という話。また、戦後の作品であれば『宗方姉妹』。満鉄官僚の娘として生まれた、満洲生まれの自由奔放な妹と日本の因襲を引きずった姉の葛藤。満洲からの引き揚げ者でプライドの高い技官である姉の夫。小津がこうした失敗作で描こうとしたのは、敗戦のもとで「高度に理念化された普遍的ビジョンの下で、所属集団なき個人の群れが、急速な集結と分散を繰り返す動態的な政治経済の情勢」(著者は「中国化」という言葉を使っている)による日本の伝統的家族の崩壊、であったのでは、というのだ。まさにそれこそが、いち兵士・小津安二郎が中国大陸で目の当たりにしたものではなかったか。

與那覇は更に続ける。何故、戦後の日本人は「小津安二郎の『失敗作』」を評価せずに、大きな波風も立たぬ平板な小津の家庭ドラマばかりを評価してきたのか。それこそ、戦後の日本人の深層に戦前の「帝国の幻影」が未だに生き続けているからではないのか。

本著はサブタイトルが無ければ日本の戦中戦後史の歴史書のようにも取れるし、サブタイトルがあればあったで主題との間にどこか違和感を抱かせる。そもそも日本近現代史を専攻し大学教員でもあった著者がメンタルを病み、評論家として再出発するという異色のキャリアの持ち主であることに、これは起因している。好きな小津安二郎作品の深奥を究めることで日本文化の真相を炙り出す、優れた歴史社会学の一冊となっていると言えるだろう。

因みに今年は、小津安二郎生誕120年、没後60年。神奈川近代文学館では、今日4月1日より小津安二郎展が始まっている。是非、小津の失敗作にも興味を持って観て貰いたい。

『ゼロからの資本論』ー 斎藤 幸平 著

前著『人新世の「資本論」』は、気候変動の抑止としての晩期マルクス思想を主題としたために、資本主義の掲げる「成長」自体を悪とする扇情的な議論と共に「やや遠い」という印象を持った読者も少なくないと思われるが、本著では、「商品」に振り回される消費者、過労死の本質、ブルシット・ジョブの発生理由、緑の資本主義の幻想、といった私たちの身近な社会課題を取り上げながらマルクスの思想的文脈を分かりやすく解説している、という点で非常に読み易い「資本論入門書」となっているばかりではなく、こうした社会課題の解決の緒の示唆に富む実践書でもある、と言えよう。『資本論』の本質を理解した上で(無論、著者の関心は晩年のマルクス思想に焦点を当てるのだが)、前著を読み直すと更にその主張の正当性を痛感することができる。(因みに、本著では著者自身が原典を翻訳・引用しているが、従前の翻訳『資本論』と較べて格段に読み易くなっている。出来うることならば、是非、著者に『資本論』の新訳をお願いしたいものだ。)

旧ソ連の崩壊や昨今社会主義を謳いつつ独裁的国家主義を強める似非「共産主義国家」の暴挙によってマルクスの思想は死んだ、と考える人々への啓蒙も忘れてはいない。マルクスをひとりの思想家として見た場合に、経済進化論的な唯物史観と革命論からの脱却こそ、晩年のマルクスが現今の資本主義の限界に対するひとつの重要な処方箋を提示しえた契機だ、という見方こそ「人間マルクス」を私たちの現前に彷彿とさせてくれるものである。晩年のマルクスの研究対象がパリ・コミューン等の新たに創出された共同体(アソシエーション)にあった、というのは実に興味深い指摘であろう。

資本主義の進展によって解体を余儀なくされた「旧い共同体」(ムラ、イエ、会社等)に代わる、自律した個人による新たなコモンウェルスの創出は、分断と格差の隘路に陥った資本主義の最後の脱出口となるに違いない。大正末期から昭和初期に掛けて日本社会の辿った「社会的包摂」が最終的に独裁的国家主義に収斂していった轍を繰り返すことなく、この日本が新たな共同体の途を模索するためにも、是非、晩年のマルクスの辿った思想をトレースしてみたい。

1月10日の第1刷を入手して、友人にも勧めたいと2月上旬に大型書店に追加を求めにいったら、既に売り切れとなる程の人気のようである。近々増し刷りが出るに相違ないが、是非一人でも多く、大勢の人たちに読んでもらいたい一冊である。

『狙われた羊』ー 中村 敦夫 著

何故これ程の間隙の後に復刊したか、といえば本著が旧統一教会をモデルに宗教によるマインドコントロールの社会問題を扱ったものであるからに他ならない。勿論、本著の中で旧統一教会の名称は仮名になっているし、あくまでもフィクションとして書かれたものではあるが、著者は当時ジャーナリストとして旧統一教会問題を丹念に取材し(昨今の「被害者救済法」の法案に対し著者が厳しいコメントを新聞に寄せていたことを覚えておられる読者も少なくないだろう)、現在の我々が報道より知りうるその実態の片鱗から垣間見ても、単なるフィクションを超えたリアリティで私たちに肉迫する作品となっており、正に時宜を得た復刊である、といえよう。

小説の構成は、信者の若者たちが遭遇するある事故を契機に、その信者の家族の依頼を受けた探偵が信者を家族に取り戻そうとする活劇を柱にしながら、失恋を機にマインドコントロールの罠に巧妙に絡みとられていく女子大生、宗教組織であることを隠蔽しながら様々な組織・団体を通じて信者を獲得するための手練手管を駆使する教団幹部の栄光と破綻、また、政治・マスコミに噛み込んでいく教団の手口、マインドコントロールを解くスペシャリストとそのプロセス、などが相互に絡みあいながら縦横に織り込まれていく。勿論、仮名でありながらも旧統一教会の仮面に隠蔽された実態と汚れた過去が明らかにされていく。

安倍元首相銃撃事件によって旧統一教会問題が白日の下に晒される30年以上も前にその社会問題を提起した一人として著者の名は記憶されていいだろう。教団の政界やマスコミへの影響力(その隠蔽の「立役者」たちの名前も「仮名」でありながらも想起しうる形で本著に紹介されている)によりこれが沙汰止みとなってしまったことは、為政者やマスコミのみならず私たち自身の責任であることも改めて思い知らされる。

筆者は『木枯らし紋次郎』以降の「俳優としての」中村敦夫のファンの一人でもあるが、寧ろ市川崑シリーズの後続で製作されたテレビドラマ『追跡』に魅了されたことを覚えている。中村敦夫扮する新聞記者は社会面のとくダネを追って真相に迫りつつも事件の主人公たる社会的弱者への共感の余り、それを記事にすることができない。それ以降の中村敦夫自身の生き方は、紋次郎というよりもこの新聞記者に近接するものだろう。宗教によるマインドコントロールの被害者への熱い共感が無ければこれほどの作品は生まれなかったに違いない。新興宗教を扱った作品としては篠田節子の『仮想儀礼』が圧巻であるが、社会的リアリティという点で本著に敵うものではない。「被害者救済法」の法案審議にあたり幾人かの「宗教二世」や支援弁護士がマスコミに登場して実態を訴えたが、具体的な物語りを通して問題の本質を理解するために、本著を一読されることを是非お勧めしたい。

『ある行旅死亡人の記録』ー武田 惇志・伊藤 亜衣著

部屋に3,400万円もの現金が遺されていたことから家裁により弁護士が相続財産管理人に指名された。共同通信大阪社会部の遊軍記者である武田が公告でこの記事を発見し、同僚の伊藤とこの老女の身元探しを始めたのは、その弁護士から次のような不可思議な事実を聞いたからである。

田中千津子はこのアパートに40年近く居住しているが、賃貸契約書の契約主は「田中竜次」となっているものの、夫婦生活をしていた形跡はない。遺体の右手指が工場の事故で全て裁断されており労災証書もあるのだがその支給を受けた形跡も、年金受給を受けた形跡もない。敢えて人付き合いを避け親族との交流の形跡も一切残されていない。遺留品の中に星形模様のロケットが残されその中に11桁の番号が記載され、またビニール袋に入った1,000ウォン札が、そして「沖宗」という珍しい名前の印鑑が残されていた。

武田と伊藤がこの謎めいた老女の身元調査を始めたのは最初は遊軍記者の功名心からだったが、やがて二人はこのひとりの「行旅死亡人」の辿った人生の深い襞へと取り込まれていく。残されたアルバムの中の千津子と思しき写真をもとに、福岡にルーツを持ち広島にその多くが住む沖宗一族の家系調査から漸くその親族に辿り着く。そして、かつての幼馴染、職場の同僚、親族の記憶から、千津子の辿ってきた多難な人生のアウトラインが次第に浮き彫りにされていく。

この二人の遊軍記者の不屈の調査によって千津子の身元は明らかとなったものの、彼女の人生の全てが明らかになった訳ではない。結局アルバムの中に写真は残されていたものの身元の判明しない「田中竜次」との関係(戸籍上は結婚した形跡がない)、親族や近所との交際を敢えて絶っていた理由、3,400万円もの現金がありながら古い安アパートにひっそりと40年も暮らしていた理由、結婚して男の子がいたという幼馴染の証言、そしてアパートの部屋に残された古い犬の縫いぐるみやベビーベッド。……そこから先は、私たち自身が彼女についての「自分なりの物語」を想像するしかない。それは、私たちひとりひとりの中に「彼女」が蘇ることを意味している。私たちの人生とは、常に他人にとってかくも「謎めいた」ものでしかなくて、私たちはそんな「仮構」の中の他人と社会を共存している、ということなのだろう。

不屈の記者魂がもたらしてくれたこのノンフィクションは、ある行旅死亡人の人生を通して、私たちにそんなひとりひとりの人生の尊厳を改めて教えてくれているような気がする。あるいは明日は我が身か、と思いつつ孤独死の虞れを抱くさまざまな人に、己が人生の意味を改めて問いかけてくれる一冊、といえるのかもしれない。

『第三次世界大戦はもう始まっている』ー エマニュエル・トッド 著

エマニュエル・トッドの論旨はまさにこの母親の躊躇を言い当てたものだ。アメリカを始めとする西欧の軍事支援は一見、ロシアの侵攻を食い止めるかのように見えながら、結果的には一年近くに亘りウクライナの領土とインフラを悉く侵食し破壊する一助になっている。では、みすみす手放しでロシアにウクライナ侵攻を許していいものなのか……それが母親を躊躇させた逡巡であろう。

そもそもプーチンがウクライナ侵攻を正当化する理由は何処にあるのか。ウクライナという国は、91年ソ連の崩壊後に独立するまでは独立国家として自立したことがない。ロシア(大ロシア)、ベラルーシ(白ロシア)と並ぶ「小ロシア」として広義のロシア(スラブ国家)の一部と見做されてきた経緯がある。ソ連以前のこの地域は東部のロシア圏と西部のポーランド圏に挟まれ独自文化に根付いたナショナリズムの興りにくい緩衝地帯であった。

ソ連崩壊時、旧ソ連のゴルバチョフと米ベーカー国務長官の間でその時点以降NATOを東に拡大しない、という合意が為されたにも拘らず、アメリカ主導で99年、ポーランド、ハンガリー、チェコが、更には04年にはルーマニア、ブルガリア、スロバキア、スロベニア、エストニア、ラトビア、リトアニアがNATOに加盟し旧東欧諸国が西側軍事同盟の傘下に東進してきたことがプーチンの危機感を煽った。

プーチンにとってはウクライナは「スラブ国家」の一翼を担う最後の砦であったにも拘らず13年のヤヌコビッチの失脚(これ自体がアメリカによって仕組まれたと言われている)によって、クリミア、ドンバス地方への侵攻を決断することになった。

エマニュエル・トッドの見立てによれば、ソ連崩壊後一時経済危機に陥ったロシアが国力を回復する一方で、新自由主義によって国内格差拡大による自己矛盾を内包したアメリカを中心とする西欧諸国がロシアを「仮想敵」に仕立てることで劣勢を回避しようと軍事支援を注ぎ込んでいる、というのがウクライナ戦争の実態である。

それを主導しているのはアメリカであり、ウクライナ戦争の実態がロシア対アメリカの構図となっている限りこれは第一次大戦に近い長期戦が想定される。問題は、対立する権威主義的民主主義陣営(ロシア、中国、北朝鮮をはじめ対ロシア制裁に反対あるいは消極的な国々)とリベラル寡頭制陣営(もはや自由民主主義とは呼び難い階級化した西欧諸国)はグローバル化経済の中で相互依存している、という事だ。ロシアへの経済制裁がロシア産天然ガス依存によるドイツのエネルギー危機を引き起こしたように西欧諸国自らの首を絞める結果をもたらしうる。

ロシア制裁を巡る国連決議を見るように、対ロシア制裁に加担しているのは日本を含む西欧の国々に限定されている。これらの国々でのマスコミを含めた反ロシアの論調は果たしてこのイデオロギーの中で捏造されたものなのではないか、と疑って掛かる必要はないだろうか。あるいはインドのように両陣営から距離を置いた中立的な立場を日本も取るべきではないか。ウクライナ支援募金に一瞬躊躇した母親の直感は、ある意味で極めて真っ当なものなのかもしれない。そんな事を考えさせてくれる貴重な一冊である。

『和の思想ーー日本人の想像力』ー 長谷川 櫂 著

安岡章太郎のこの言葉を紹介したのは確か長谷川櫂であっただろう。寒天と赤えんどうという異質な食感の取り合わせが黒蜜を介して統合される味覚の拡がり、というひとつの世界観。それがまさに俳句の本質である、とは素人にも忘れえぬ名解説といえるだろう。俳人・長谷川櫂には俳句という伝統文芸を通して文化の真髄を照し出す透視力が宿っている。

何気なく私たちが使っている和式、和菓子、和服、和食……といった「和」とは何か。果たして外来由来のカステラや金平糖は和菓子なのか。冒頭に紹介される「和菓子」とは何かという質問に専門家が、江戸末期までに完成された菓子が和菓子である、と応えることが全体の伏線となっている。明治維新以降の近代化によって切捨てられたものが「和」であって、それは西欧化の波の中で旧態として否定されるべきネガティブな価値を持つものであった。近代化第一世代によって否定され、第二世代によって異文化混淆の中での愛憎の対象となり、更に第三世代によって国家主義のイデオロギーへと悪用されていった。

だがしかし、と長谷川櫂は振り返る。そもそも日本文化とはそれ(明治維新)以前にも中国、朝鮮半島、そして長崎貿易によって西欧からの文化を摂取しながら異質な文化を部分的に摂取しつつ「和」と為してきたのではなかったか。むしろ日本には古代より一貫して大きな「間」が存在しており、異文化を取捨選択しながら自らの文化を充足していく運動論として「和」を捉えるべきなのではないか。

第二世代の代表である谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』におけるアンヴィバレントな復古趣味、芭蕉の俳諧の持つ異次元な存在の併存、「家の作り様は、夏を旨とすべし」という兼好法師の『徒然草』に示される「間」の空間論などを検証しながら、異質なものを併存させ包摂していく「和」の運動論の諸相を展開していく。それこそ、正に冒頭に紹介した俳句そのものの本質論に通じるものであろう。

私たちは西田幾太郎の「絶対矛盾的自己同一」が生への欲求と皇国への献身との間隙に苦悩した戦中の学徒たちの思想的鎮静剤として悪用された歴史を知っている。従って長谷川櫂の「和」の運動論がこうした日本の文化的本質の持つ両刃の刃であることを肝に銘ずるべきではあるが、一方で明治維新以降、そして第二次大戦の敗戦以降、ヨーロッパ、アメリカ一辺倒に「和」を排除してきた弊害をもまた知るべきであろう。その意味で、本著は優れた日本文化論であるとともに、格差と分断に引き裂かれつつある現代日本を照射する一つの道標となるべき一冊と言えるかもしれない。

『秋葉原事件 ―― 加藤智大の軌跡』 ― 中島 岳志 著

血盟団事件など超国家主義によるテロリズムの論考もある中島岳志が事件より3年を経て、第一審での裁判記録や関係者の取材をもとに記した、加藤智大の犯行に至る内面の変遷に迫るこのノンフィクションが、あるいはそんな中で唯一事件の真相に肉迫するものかもしれない。

エリート志向の異常とも言える母親の教育介入によって抑圧された感情を、言葉ではなく暴発的な行動に繋げることによって建前と本音を使い分けるようになった加藤智大は職業を転々とし、都度然るべき評価を受けながらもこうした暴発的行動から自ら社会的関係を遮断していく。最後には、低学歴・醜態・非正規といった自虐ネタで特定少数のコミュニケーションの成立するネット掲示板に唯一の居場所を見出すことになる。そしてスレッド上の「なりすまし」により唯一の居場所としてのネット上でのアイデンティティさえ喪失してしまう。

私自身もfacebook上で「なりすまし」の被害に遭ったことがあるが、これほど気持ちの悪いものはない。もし貴方のアバターが誰か第三者によって勝手に操作されネット上でとんでもない言動を繰り返したとしたら、貴方はどう感じるだろうか。ましてやネットを唯一の居場所と考えていた加藤智大にとってそれは許されざることだったに違いない。「なりすまし」による自己同一性の危機に陥った加藤智大は「ネタ」(コミュニケーション手段としての虚構)と「ベタ」(現実)との区別がつかなくなる。そして彼を無視した仲間の注目を再度集めるための「ネタ」としての無差別殺傷実行の「言質」が「ベタ」と化していくのだ。

これはネットという仮想現実空間に身を委ねている現代人がいつ填まってもおかしくない陥穽である、という警鐘でもあろう。加藤智大を唯一救い得たのは、まさに彼が遮断し続けてきたリアルの人間関係であった。少なからず友人に恵まれた彼が自らそれを絶ってしまったことに、彼を無差別殺傷へと追い詰めた本当の理由がある。

表層的には進学校に進みながら脱落し、非正規雇用を転々としたことや経済的な逼迫、そして最後は派遣切りなどがマスコミでは本事件の動機とされたが、中島岳志の考察はより人間の本質に迫ったものと言えるだろう。ただし、それもあくまで一つの仮説に過ぎない。加藤智大が獄中で告白すべきは全ての建前を排した、そうした本音であるべきではなかったのか。

最後に中島岳志の「文庫版あとがき」より引用する。

「加藤にとって、社会から切り離され孤立することは、生きる動機の喪失を意味した。〔中略〕(社会と繋がるための)誰かが現れることは、彼にとって「ミラクル」だった。〔中略〕私たちは、そのような社会に生きているということを、もう一度、客体視しておく必要がある。そして、この加藤のリアリティを直視することから始めなければならない。〔中略〕だから、私は加藤智大のことを、ずっと忘れない。加藤が「しまった」「もっと生きていればよかった」と心底悔しがるような社会を作ることが、この本を書いた私の責務だと思う。」

そして今朝(7月27日)の朝日新聞朝刊で中島岳志は加藤智大の死刑についてコメントを寄せている。事件から14年が経過しても加藤のリアリティをもたらした格差・貧困といった課題は解決されることなく、社会は変わっていない。それどころか、安倍晋三襲撃事件に至る一連の事件の原点にこの秋葉原事件があることに、再度警鐘を鳴らしている。「加藤君」と中島が呼んでいることがとても印象に残るコメントであった。そう、死刑は何も解決しないのだ。

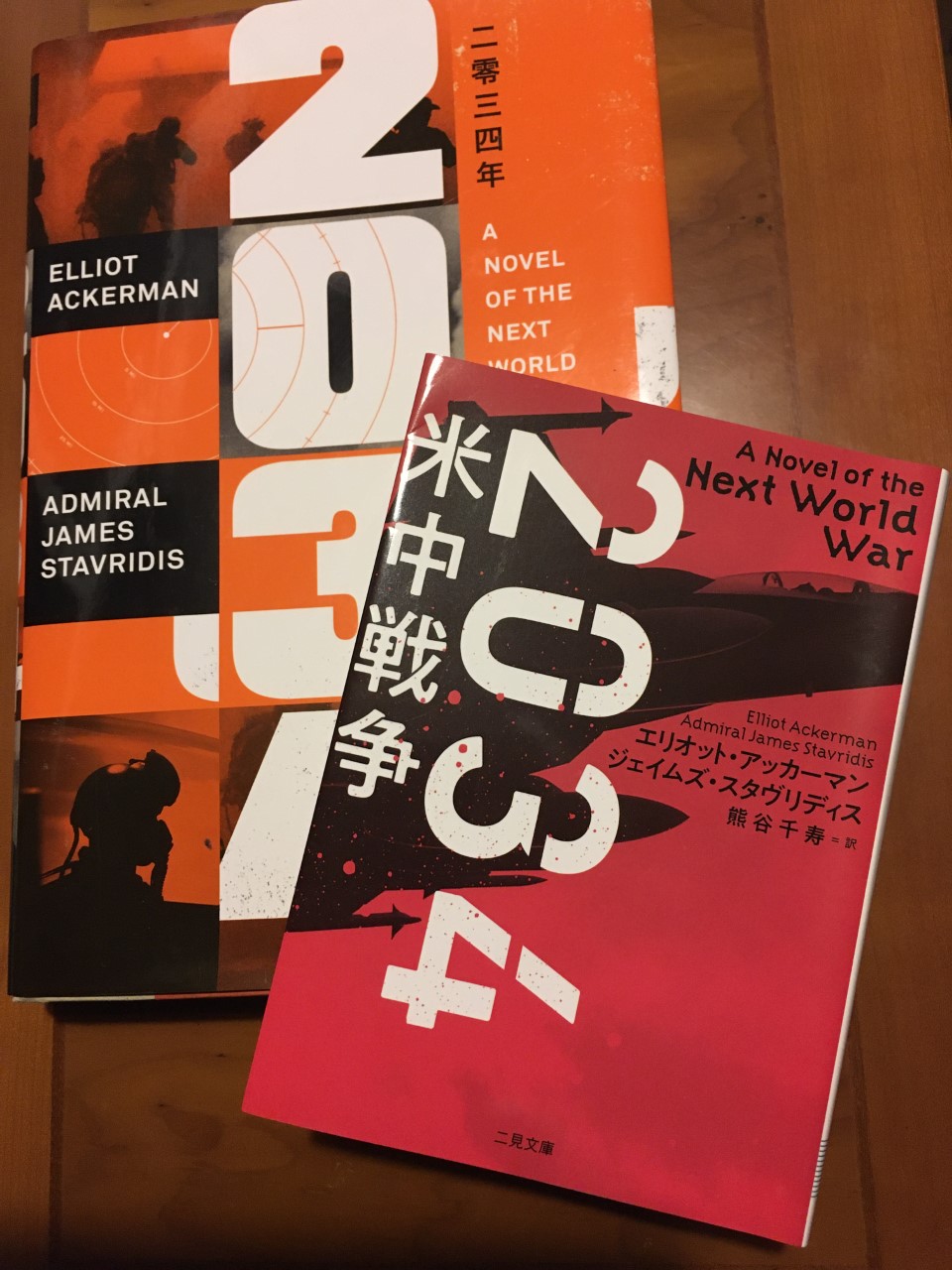

『2034 米中戦争』― E・マッカ―マン/J・スタヴィリディス 著

中国、イランの同盟に加え、この機に乗じた同盟国ロシアもNATOの弱体化につけ込んでポーランド侵攻(ウクライナではない!)を強行し、戦争はエスカレートし拡大していく。米中の戦闘は最終的に戦術核の使用による都市爆撃の応酬に至る。そして最後はインドがその仲介を図り停戦が実現するところで物語は終わる。

中国によるサイバー攻撃によるアメリカの最新鋭戦闘力の無力化、中国による台湾併合、ロシアによる海底ケーブル破断によるアメリカ全土に及ぼすパニック、中国共産党による内部責任転嫁と当事者の抹殺、登場人物間を彩る人間模様、などこのサスペンス・ドラマは結末に至るまで止まることなく、読者に時間を忘れて物語に没入させてくれる。

原作は2021年に発売されるや忽ちアメリカでベストセラーとなり、私も原典を購入して読み始めようと思っていた矢先、その12月にはこの翻訳が日本でも緊急出版された。まさに、現在の世界情勢を先取りしたタイムリーで旬な小説であると言うことができるだろう。勿論、この物語の「引き金」は中国であってロシアではない。しかし多くの国際政治学者が指摘するように、ロシアのウクライナ侵攻は米中対立の前哨戦に過ぎない、という見方もできるのだ。

本著の中で、インドが軍事的な強制力を背景に、エスカレートする米中戦争を仲裁し停戦に導く場面があるが、アメリカの安全保障担当大統領補佐官が、「同盟国日本もインドと同様米中紛争に距離を置いてきた」と発言している。ロシアによるウクライナ侵攻に対するインドの姿勢を、今、私たち日本人は歯痒い思いで見ているが、本来は日本もインド同様、中立的立場でこの紛争に対峙すべきなのではないのか。アメリカ、EUと歩調を合わせる事が、日本の安全保障にとってもあるいは平和憲法の精神からしても、唯一の取るべき道ではない筈だ、ということにも気づかせてくれる。これは一例に過ぎないが、第三次世界大戦の危機を目前にした現在、日本の立ち位置を改めて考えさせてくれる示唆に富んだ一冊である、と言えるだろう。

ドヤに暮す人たちへの聞き書きを読んで気付かされるのは、彼らは決して「特殊」な生き方をしてきた訳ではない、ということだ。腕利きの職人を極めた人もいれば、叩き上げから中小企業の社長に上り詰めた人や、元翻訳家の米国籍を持ったハーフもいる。一見順風満帆な生活が、アルコールやギャンブル依存、生来の適合障害といった、些細な人生の間隙に嵌って変調を来した挙句、この街にやってくる。それぞれのライフ・ストーリーを辿っていくと、その人生の一つ一つが決して「他人事」とは思えない。そうした人生に支援の手を差し伸べる支援施設のスタッフ、ドヤの帳場(管理人)、角打ち酒屋の主人などは、彼らと適度な距離感を保ちつつも、自らの内に抱えた「危うさ」すなわち自身も彼らと同じ地平に立っている強烈な自覚に基づく「共感と畏怖」という相反する感情に支えられて生きている、という構図が詳らかになっていく。

ホームレスの支援組織の代表者が語った一言を引用しておこう。

「自分(野宿者)を追い出した社会に戻ることを自立と呼ぶなんて、おかしなことでしょう。野宿者の中には、景気の調整弁として解雇された人もたくさんいるわけです。そいう人が社会復帰する努力をしないと、生きてる価値がないなんて評価される。僕たちの生活は、野宿者のように富をほとんど持たない人が存在することによって成り立っている側面があるんです。価値がないどころか、追い出して申し訳なかったと謝るべきなのは僕らの方なんです。」

ホームレス支援を行う寿町のバプテスト教会の神父もまた、彼らを前に安穏とした生活を送っている自らを恥じるように、

「(ホームレスに)『お前は何者だ?』と問われたら、頭を下げて『すみません』と謝るしかないのです。」

と語るのである。

横濱・元町に住む私にとって寿町はまさに「隣町」である。地元の住民と同様に、私も最初は寿町に対して一種畏怖の念を抱いていた。だが、ある日、好奇心旺盛な近所の先輩に誘われて、満を持して寿町を飲み歩いた経験がある。巷間に持たれるイメージとは全く異なり、街往く人々の人懐こさ、飲み屋のスタッフの暖かさに心和まされたことが未だに記憶を去らない。寿町は様々な人生の辛酸を舐めた人たちが交錯する場所であるが故に、寛容であり多様性を許容する風土が培われている、と言っていいだろう。生産性や効率性といった画一的な物差しの上で生きてきた私たちにとって、逆にその画一性から故意または無意識に逸脱した人たちの形づくるコミュニティがいかに心に安らぎを与えてくれるものであり、またコロナ禍で価値観の転換が求められるこの時代に新たな可能性を示唆してくれるものであるかを、しみじみと考えさせてくれる一冊である。

『交通誘導員ヨレヨレ日記』―柏耕一著 他 三五館シンシャ日記シリーズ

こうしたいわばエッセンシャルワーカーたちの仕事の内実をドキュメント風に紹介したものが「三五館シンシャ・日記シリーズ」である。いずれの著者もライターとしての経験があり、副業としてあるいは病気などの転機で正規雇用を外れ、非正規雇用者としてそれぞれの専門性の中で数々の挫折を経ながらも奮闘努力を重ねていく、という読み応えのあるノンフィクションとなっている。特に柏耕一を最年長としてシニア世代、ほぼアラフィフの著者が多く、非正規雇用の直面する問題や高齢化を迎えた日本社会の断面を掘り下げる描写も少なくなく、その筆力に圧倒される。いずれも非正規雇用のエッセンシャルワーカーとして、人間関係に潜む一種の職業差別に抗いながらも、自らの専門性に対する矜持とやりがいに希望と充実感を見出して迎える結末は、非正規雇用に懊悩する人たちにとっても一条の光明を与えてくれるかもしれない。職業に貴賎はない、ということを実感させてくれる。

実はこの「三五館シンシャ」を立ち上げた中野長武社長自身がロスジェネの辛酸を味わった張本人である。大卒後出版社への就職を希望しながら叶わず、ようやく拾ってくれた三五館という小さな出版社で18年出版人教育を叩き込まれ、その倒産を機にこの会社を自ら立ち上げた。まさにその中野長武社長の意に叶った一冊がこの柏耕一『交通誘導員ヨレヨレ日記』であり、これに続く「日記シリーズ」だったのである。こうした編集者としての熱意がなければ生まれ得なかったこの貴重なシリーズをこれからも読み続けていきたい。

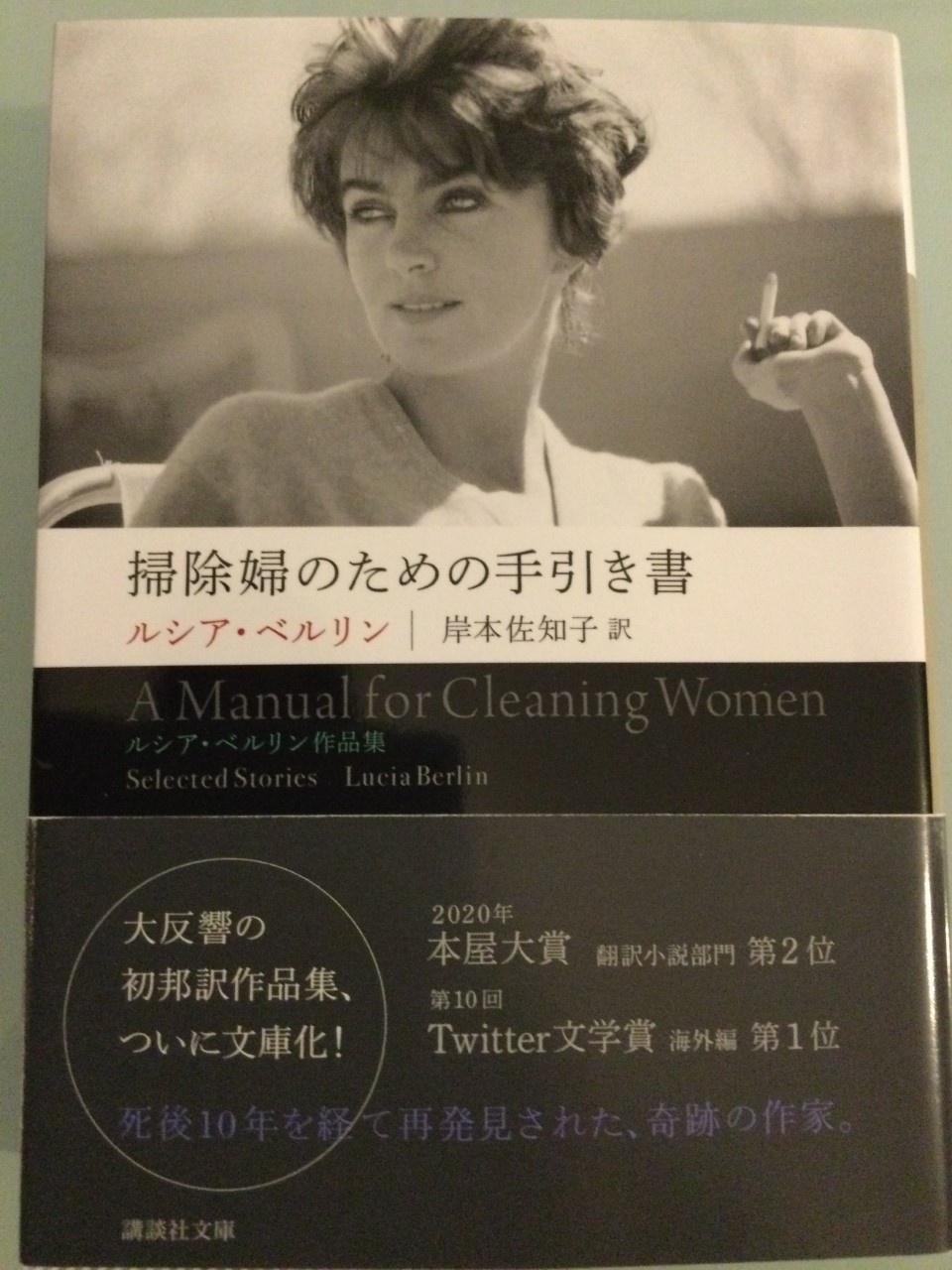

『掃除婦のための手引き書』 ― ルシア・ベルリン 著

まさに波乱と毀誉褒貶に満ちた生涯であった。その中でルシア・ベルリン自身の経験した、様々な体験、持病に基づく偏見、性的虐待、家族持ち同士の不倫、友人の裏切り、母・叔父同様のアルコール依存、人種的偏見、宗教的確執、職業的偏見……などが、短篇小説の形でパッチワークの如く彼女の哀しく逞しい人生の諸相を彩っていく。最後には彼女の命を奪う遠因となる脊椎湾曲症という宿痾と、性的倒錯者である祖父や宗教的偏見に固まった祖母、そしてアルコール依存の母と叔父、目まぐるしい生活環境の変化の原因となった父、といった家族の宿命に打ちひしがれながらも、彼女は常に自らをユーモアを交えて客体化し、苦難の先の光明を見詰めている。それは彼女が青春を過ごしたラテンアメリカの、例えばサンバの持つ哀しさと明るさの表裏一体を思わせるものがある。

2015年、埋もれた作家のルシア・ベルリンを発掘したリディア・デイヴィスは濃厚に凝縮されたルシアの作品はどの部分を録っても魅力的だ、と書いている。私もそれに倣って、「あとちょっとだけ」という作品の末尾を引用して終わることにしよう。

メキシコのあなたの部屋の、夕方のあののどかな光輝のようだった。あなたの顔を照らす日の光が見えた。

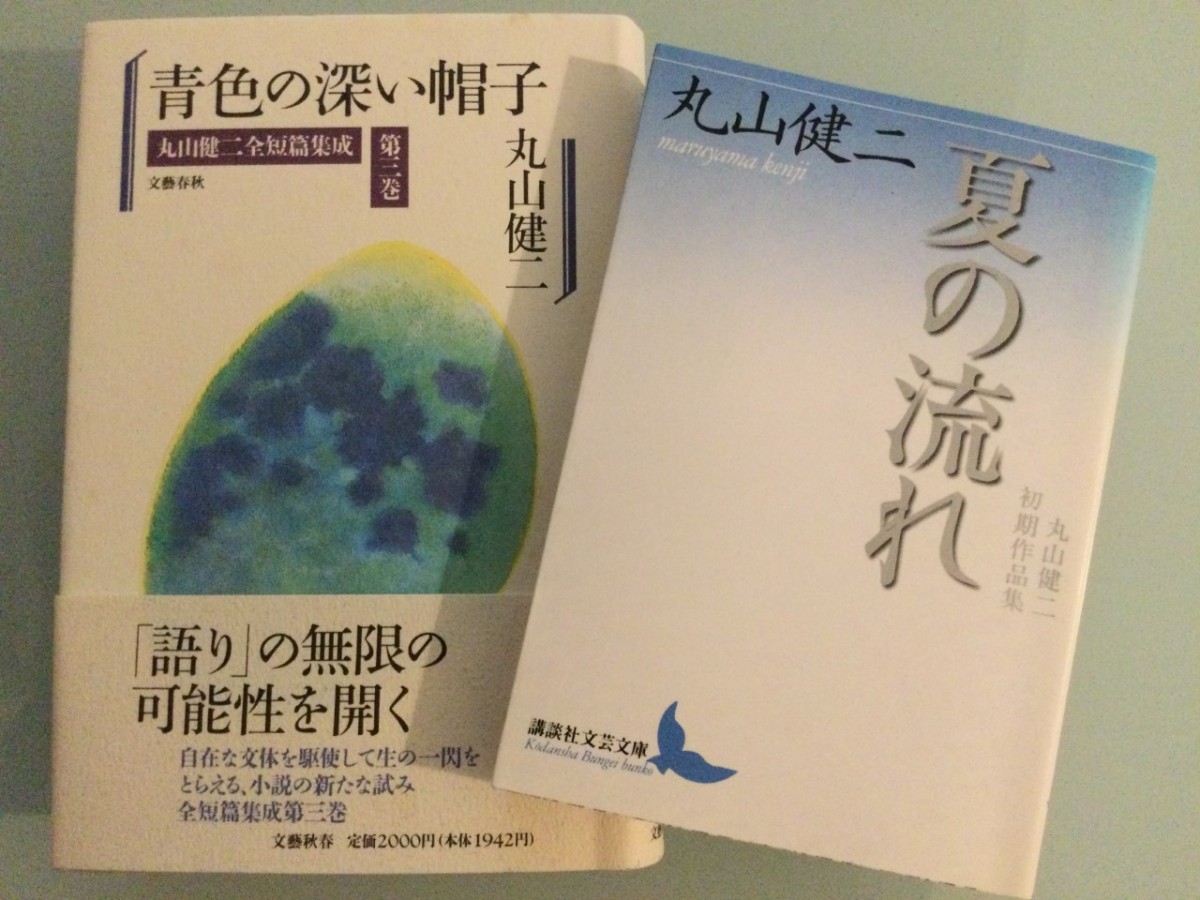

『青色の深い帽子』― 丸山 健二 著

「夏の流れ」は平凡な家庭を持つ刑務官の平穏な日常と、死を目前とした死刑囚との交錯を描いたものだが、死刑執行に立ち会う職務を負った刑務官の日常が人間の生死の上に成り立っている、という奇妙な自己撞着の幻惑と緊張感を読者に与える作品である。講談社文芸文庫『夏の流れ』には、本作を含む初期の7つの短篇が収められているが、一度これらに魅了されれば、『丸山健二全短篇集成』全5巻に食指を伸ばさざるを得なくなる。

その第3巻にあたる『青色の深い帽子』は、1974年から77年、丸山31〜34歳に発表された円熟期の16篇を収める。因みに、『戦後短篇小説再発見』のシリーズに収められた丸山健二の作品は「バス停」(第1巻「青春の光と影」)と「チャボと湖」(第14巻「自然と人間」)の2篇であるが、何れも本第3巻に含まれている。

「バス停」は、農村を出て都会に働きに出た若い女性が里帰りする話である。母親を含め村人は彼女が都会の工場で働いていると思っているが、実は女性は水商売に身を持ち崩しており、一旦離れた農村の閉鎖的で野暮な生活に対する嫌悪と同情が交錯する複雑な心理が描かれている。「チャボと湖」は、病弱な少年が二階から見下ろす隣家の庭で、独身の中年婦長が飼う五羽のチャボの鳴き声で近隣が迷惑する話である。チャボの庭に現れる一匹の蛇が、かつて母親に連れられてその不倫の現場に立ち会わされた少年の記憶に繋がる。近隣の苦情が重なり、ある日婦長は狂乱の挙句、庭のチャボに熱湯を掛けて殺してしまう。少年にはふと婦長の姿が母親に、そして自らがそのチャボに重なって見えるのだ。

表題作「青色の深い帽子」は幼稚園の運動会で一人娘の演技に目を細める父親と娘の祖母の場面で始まる。父親は子供の母親を離縁し実母と三人で暮らしている。その離縁の理由が、不治の病を得た妻を親族郎党で追放したことにあると次第に明らかになる。その離縁した妻が病を押して青色の深い帽子にサングラス姿で運動会に現れる。娘と母に内緒で父親はその妻を車で連れ出すが、老人のように皺枯れた元妻は別人のようで、帽子を脱ぐと髪の毛が殆どなかった。「どうしようもないんだ」と父親は苦しい言い訳をして元妻と別れるが、数週間後彼女の死が知らされる。

70年代という時代背景のせいか、丸山健二の短篇には「都市と農村」を背景にした作品が多く見受けられる。丸山の関心はあくまで人間関係に込められた感情の確執にあるが、そうした状況が70年代の都市化に最も顕著であったから、と言えるのかもしれない。まさに『戦後短篇小説再発見』の目論んだ戦後社会の縮図を丸山が描き出していた、と言えよう。

15歳の年齢差はあるにせよ、同時代を生きた身には、これらの短篇には何処か「懐かしさ」がある。つまり自らの記憶に重なる部分が少なくないのである。ムラへの嫌悪感と郷愁、音も筒抜けな近隣の騒音、幼児の頃の親の不審行動、家族や親族の持つ無言の圧力……丸山の短篇を読みながら、自分もこうした「風景」を通り抜けてきたという既視感を持つことが、彼の小説の持つリアリティの力なのかもしれない。

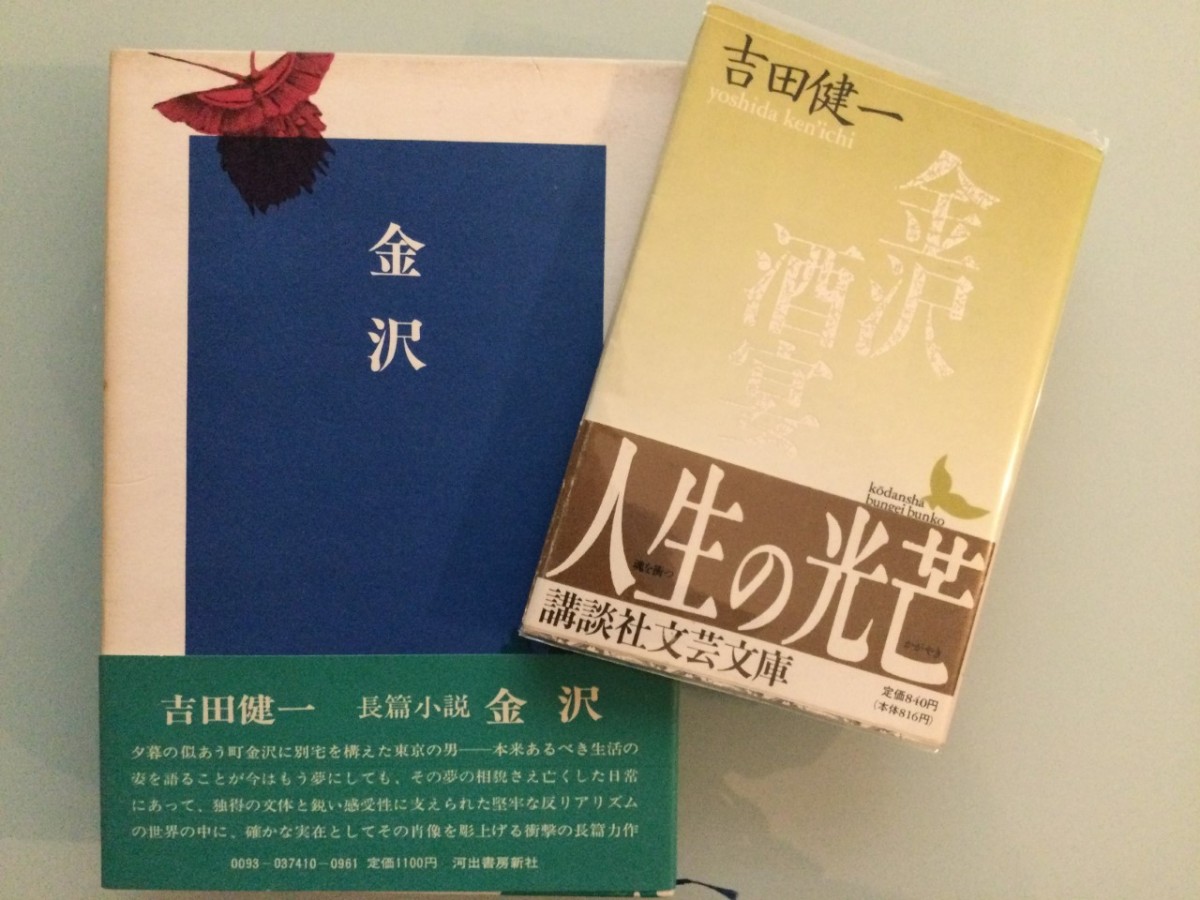

『金沢』 ― 吉田 健一 著

「冬の朝が晴れていれば起きて木の枝の枯れ葉が朝日という水のように流れるものに洗われているのを見ているうちに時間がたっていく。どの位の時間が経つかというのではなくてただ確実にたって行くので長いものでも短いものでもなくてそれが時間というものなのである。」

浅薄な批評家は吉田が幼少の言語発達期に父親の赴任のため長期の海外生活を余儀なくされたために日本語的文体を体得できなかったと指摘するが、これは正しくない。端的に言えば因果関係に基づく論理構成を一切放棄するところに彼の文体に込めた意図が存在するのだ。まさに時間と空間の束縛より解き放たれ、内向的で自足的な充足感を読者にもたらしえる文体の発明、と言っていい。無論、これを忌避する読者も少なくない。

『金沢』という「小説」の主題と構成がこの文体と不可分であることに気付かされる。神田の裏通りに屑鉄問屋の店を構える内山という男が、別荘として金沢・犀川沿の高台の古民家を借りる。出入りの骨董商に引き連れられて金沢の様々な屋敷で饗応を受けるのだが、現実と幻想との区別もつかない幽玄の世界に都度いざなわれる。これを「小説」と呼ぶことさえ躊躇われるように、何らかの物語が進展するでもなくただ飄々と金沢という街と文化・風俗に主人公は身を委ねつつこれに酔う。登場人物の関係性も不分明ならば、その会話にも禅問答に似た遠謀熟慮と思しき飛躍がある。例えば季節の移ろいについて語り合う饗応先の主人と内山の会話。

「消えるのは我々ですか、」と内山は言った。「それが別に惜しい訳ではないけれど。」

「山や野原からすればですね、」と主人が言った。「人間がいればそれでいいんでしょう。それがいたことにならないような人間もそういつまでもいるということはない。……」

読者はエッセイとも小説とも判然としないこの文体によって紡ぎ出される「雰囲気」の中に、しかし着実に取り込まれていくそんな魔力をこの小説は持っている。本著は現代の「方丈記」とも称すべき古典と言っても過言ではない。無論、遁世した鴨長明とは異なり主人公は俗世にあるものの、時空を超越した幻想的な観念世界に縦横無尽に生きている。これが一種の厭世観に支えられているという意味においては、これらに共通する部分があるのかもしれない。

吉田健一のひと癖ある文体には、何処かウオッシュタイプのチーズに似た魅力があるようだ。

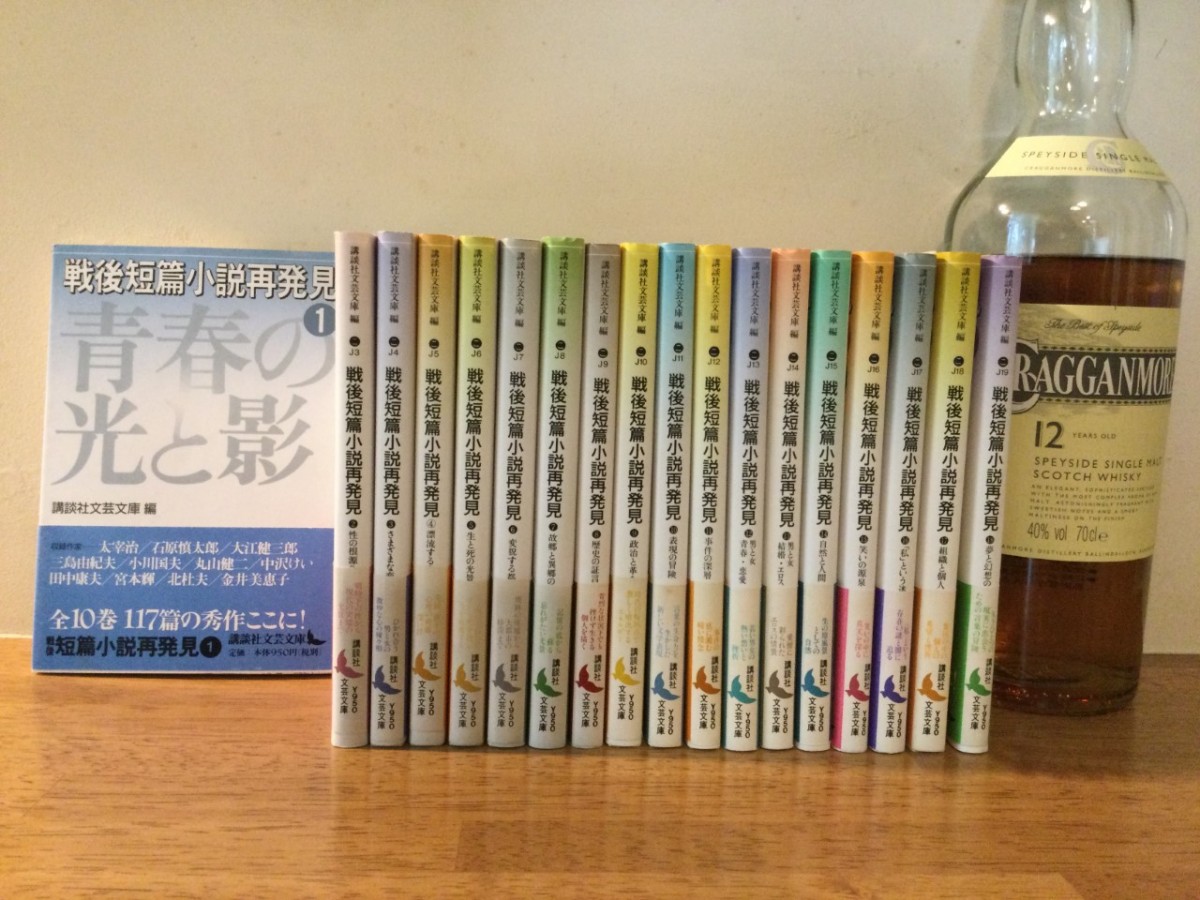

講談社文芸文庫編『戦後短篇小説再発見』全18巻

「序」に示された編集方針がまた泣かせる。戦後の激しい社会変化の渦中、日本文学が短篇小説という凝縮された表現様式で、旧弊より解き放たれた寄るべなき日本人の生を如何に描き出してきたか。作品の選定基準も、一人の作家につきひと作品。しかも400字詰原稿用紙60枚程度を目安に厳選した、という。選者には、井口時男、川村湊、清水良典、富岡幸一郎という当代一流の文芸評論家を据えたとなれば、比類なき戦後短篇小説のアンソロジーに相違ない。

当初10巻117篇のシリーズであったが、後に8巻84篇が第二期として追加された(一作家一篇の原則は第一期との重複を1回に限り許容されることになる)。映えある第1巻「青春の光と影」の冒頭に掲げられた短篇が、太宰治「眉山」と来れば、後は推して知るべしであろう。因みに、第2巻以降、全巻のテーマは以下の通り。

<第2巻>「性の根源へ」 <第3巻>「さまざまな恋愛」 <第4巻>「漂流する家族」 <第5巻>「生と死の光景」 <第6巻>「変貌する都市」 <第7巻>「故郷と異郷の幻影」 <第8巻>「歴史の証言」 <第9巻>「政治と革命」 <第10巻>「表現の冒険」 <第11巻>「事件の深層」 <第12巻>「男と女ー青春・恋愛」 <第13巻>「男と女ー結婚・エロス」 <第14巻>「自然と人間」 <第15巻>「笑いの源泉」 <第16巻>「『私』という迷宮」 <第17巻>「組織と個人」 <第18巻>「夢と幻想の世界」

いずれも上記4名の選者がそれぞれ単独でテーマに沿った短篇小説を選定しており、各巻末の「解説」で作品選定の「謎解き」をするのも興味深い。「何故この作品がこのテーマ?」というものもあれば、ズバリ直球というのもあるが、ある意味で短篇小説の「読み方」の指南書、とも言えるのかもしれない。また「戦後短篇小説」の潮流が描いた社会の諸相を深掘りした作品群であることを考え合わせれば、これは優れて日本の戦後社会史の露出した断層を目の当たりにしている、とも言えるだろう。

勿論、読み知った作家の作品もあれば、初読の作家との出会いもある。ただ、短篇小説という特殊性から、初出の文芸誌より後、書籍として収録されていない作品も少なからず存在しており、これらの短篇を丹念に文芸誌より発掘した選者の力量にも感服の念に絶えない。初めて巡り合った作家の短篇に感銘し他作品を渉猟することも、本シリーズを読む愉しみの一つかもしれない。

残念なことに、本シリーズは現在、絶版となっており古書でしか入手できない。本シリーズの完結した2004年には既に「戦後」という概念自体が時代の遺物となってしまった故であろうか。ある意味で混迷を深めてきた現在、少なくとも現在の日本社会を方向づけた「戦後」というベクトルを改めて振り返ることは決して無駄なことではなかろう。約半年間、車中に本シリーズを開きながら、得られた感銘は少なくない。是非とも復刊を望みたいものである。

『清冽 ― 詩人茨木のり子の肖像』 ― 後藤 正治 著

みずから水やりを怠っておいて

友人のせいにはするな

しなやかさを失ったのはどちらなのか

近親のせいにはするな

なにもかも下手だったのはわたくし

暮しのせいにはするな

そもそもが ひよわな志にすぎなかった

時代のせいにはするな

わずかに光る尊厳の放棄

自分で守れ

ばかものよ

この評伝を読んで思うことは、私たちの心を打つ彼女の詩の数々が、何ら衒うことも卑屈になることもなく、普通のいち主婦として日常に感じたままの平易な、しかし深い連鎖を持った言葉で響いてくるのは、茨木のり子自身の「品格」のなし得たことだ、ということだ。大正15年生まれなので、敗戦時に数えで二十歳。「わたしが一番きれいだったとき」という詩で、戦争に翻弄された自らの青春を回顧し、その苦い経験をもとに、日常感覚に根差した自己表現を紡いでいくという彼女の姿勢がそれを結実させた。「もはや/できあいの思想には倚りかかりたくない」で始まる「倚りかからず」の詩にそれは示唆されている。女性として、いや人間として自立するということは、戦争の下で抑圧されてきた日常の「普通の感性」を自らの支柱として自らを語ることに他ならない。

現在、ウクライナで起きていることを含めて、私たちの日常世界は「常識」では理解できない不条理で満ち溢れている。そうした不条理に「普通の感性」を対峙させることこそ、時代や偏狭な風潮に安易に流されない「自立した生き方」なのではないだろうか。今、茨木のり子が多くの人びと、特に女性の支持を集めている理由は、そこにあるのかもしれない。

文庫版の解説に梯久美子が書いているように、後藤正治という作家によって茨木のり子の評伝が書かれたことは最大の僥倖といえよう。まさに茨木のり子の感性をそのまま掬い取ったような素直な文体と、響き合う構成に、とても清涼な読後感を得ることができた。日常の不条理に疲れたときにふと手にして欲しい一冊である。

『寿町のひとびと』 ― 山田 清機著

ホームレスの支援組織の代表者が語った一言を引用しておこう。

「自分(野宿者)を追い出した社会に戻ることを自立と呼ぶなんて、おかしなことでしょう。野宿者の中には、景気の調整弁として解雇された人もたくさんいるわけです。そいう人が社会復帰する努力をしないと、生きてる価値がないなんて評価される。僕たちの生活は、野宿者のように富をほとんど持たない人が存在することによって成り立っている側面があるんです。価値がないどころか、追い出して申し訳なかったと謝るべきなのは僕らの方なんです。」

ホームレス支援を行う寿町のバプテスト教会の神父もまた、彼らを前に安穏とした生活を送っている自らを恥じるように、

「(ホームレスに)『お前は何者だ?』と問われたら、頭を下げて『すみません』と謝るしかないのです。」

と語るのである。

横濱・元町に住む私にとって寿町はまさに「隣町」である。地元の住民と同様に、私も最初は寿町に対して一種畏怖の念を抱いていた。だが、ある日、好奇心旺盛な近所の先輩に誘われて、満を持して寿町を飲み歩いた経験がある。巷間に持たれるイメージとは全く異なり、街往く人々の人懐こさ、飲み屋のスタッフの暖かさに心和まされたことが未だに記憶を去らない。寿町は様々な人生の辛酸を舐めた人たちが交錯する場所であるが故に、寛容であり多様性を許容する風土が培われている、と言っていいだろう。生産性や効率性といった画一的な物差しの上で生きてきた私たちにとって、逆にその画一性から故意または無意識に逸脱した人たちの形づくるコミュニティがいかに心に安らぎを与えてくれるものであり、またコロナ禍で価値観の転換が求められるこの時代に新たな可能性を示唆してくれるものであるかを、しみじみと考えさせてくれる一冊である。

『駱駝祥子(ロート・シャンズ)』 ― 老舎 著

『半島』 ― 松浦 寿輝 著

中年ではなくとも人生には必ず訪れるそんな瞬間に読むべき一冊なのかもしれない。幻想小説、あるいは形而上学的推理小説とも呼ばれる松浦寿輝の小説は、博覧強記の著者に相応しく凡ゆる作家の様式美とエンタテイメント性を兼ね備えた読み応えのあるものだ。本著は2007年を最後に絶版となっていたが、来年早々、講談社文芸文庫から再刊行されることが決まっている。何かの呪縛に人生の方向感覚を喪失した時、この本が自分なりの答えを喚起してくれることを祈念して已まない。

(2021年12月12日)

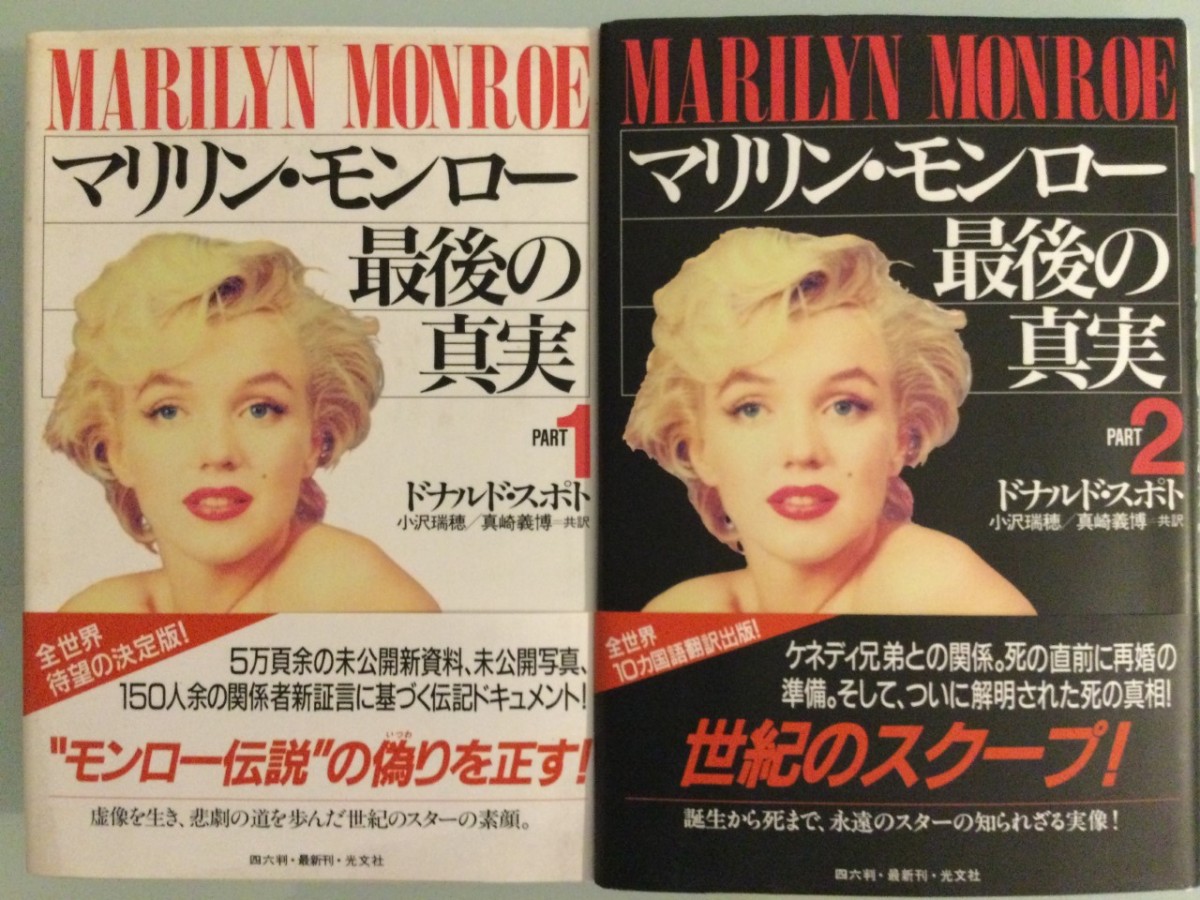

『マリリン・モンロー 最後の真実』 ― ドナルド・スポト 著

多くのマリリン・モンローのファンのみならず、波乱万丈に満ちた「ある女性の生涯」のドラマを満喫したい読者にとって、「最後の真実」に巡り合える必読の一冊であると言えよう。

(2021年9月28日)

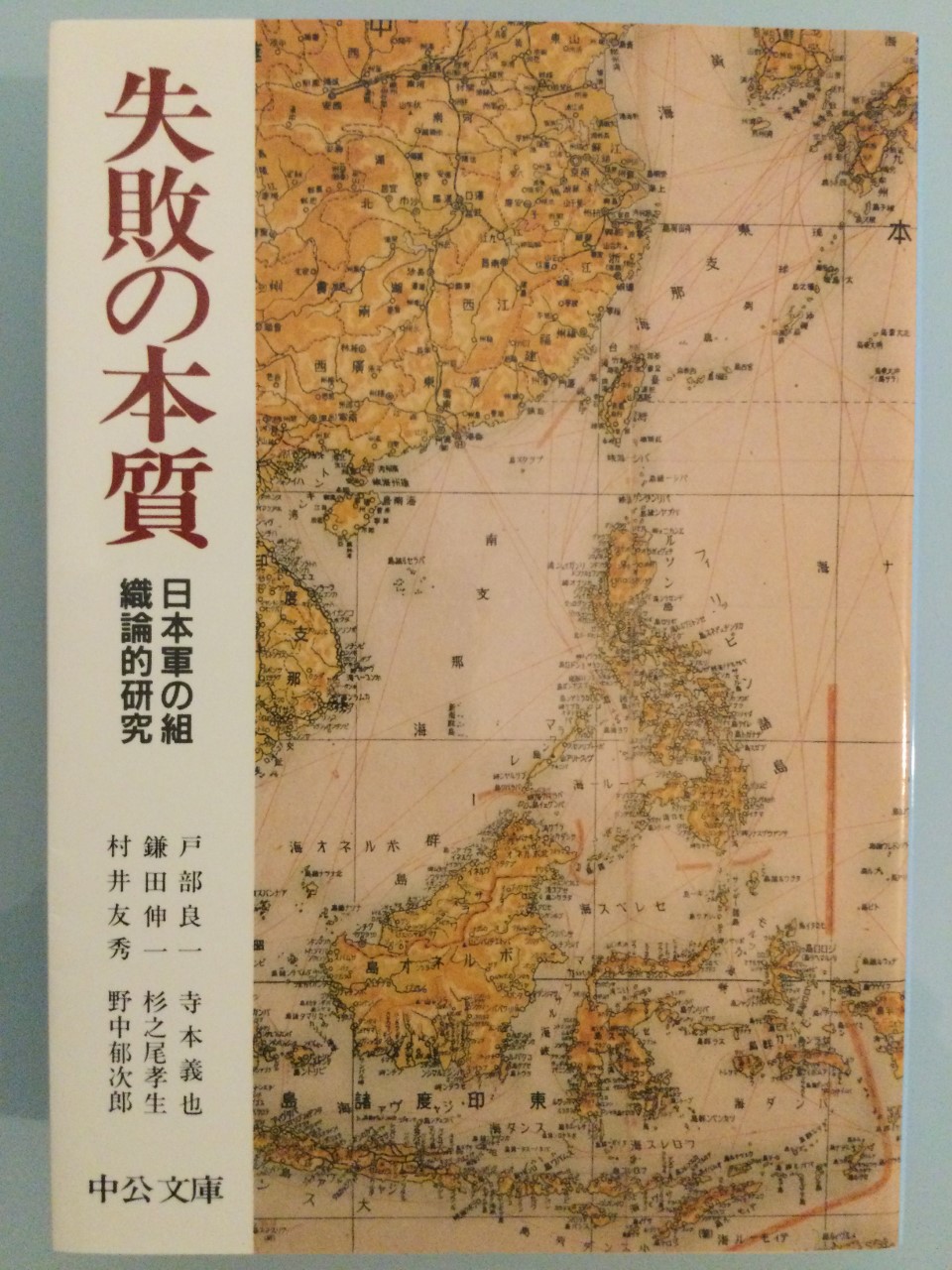

『失敗の本質―日本軍の組織論的研究』 ― 戸部 良一 他共著

以上の試論のみで、私の論旨はほぼ尽くされたことだろう。つまり、この国の行政組織、更にはリモートワーク等の感染対策の責務を負う企業組織を含めて、この国の組織は、敗戦を喫した日本軍の組織と「未だに」何ら変わる事がない、ということである。歴史修正主義者や反知性主義者たちが、歴史的事実や客観的根拠を隠蔽・偽装しつつ、日本のあるべき方向性を示すこともできず、先の戦争と同じ構造の中でいかに「国民に犠牲を強いている」かを、改めて本著を熟読し、考え直して欲しい、と強く念ずるものである。まさに本来の意味での名著、といえるだろう。

(2021年9月26日)

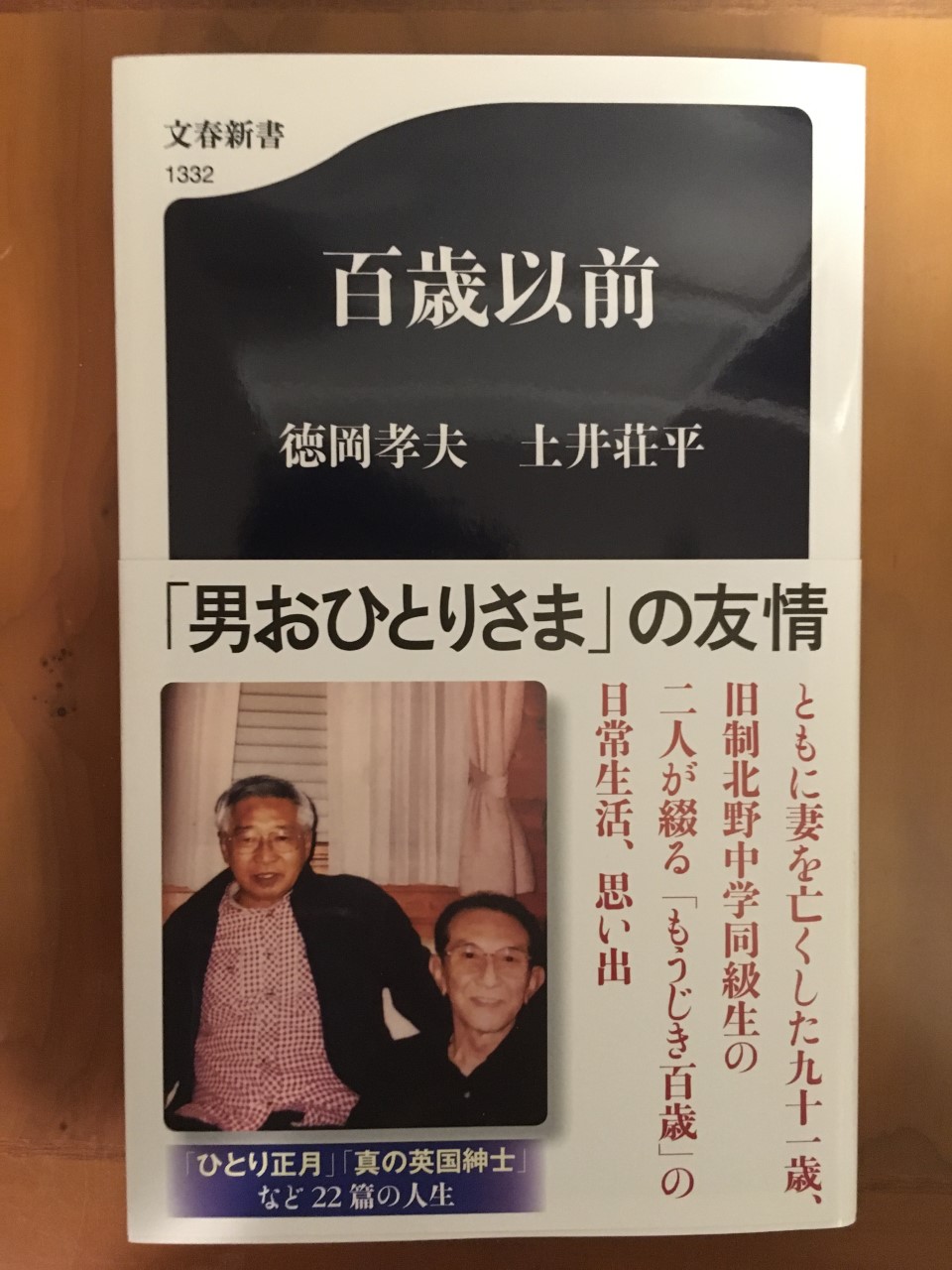

『百歳以前』 ― 徳岡 孝夫 / 土井 荘平 共著

『百歳以前』という少し変わったタイトルは「百歳を前に」といった程の意味だろうが、何処か「図らずも91歳まで生きてしまって……」という羞恥心を感じさせる言葉だ。多分この恥じらいこそが「男おひとりさま」の矜持とも言うべきものだろう。元新聞記者と元商社マンという過去の鎧を脱ぎ捨て、それぞれが培ってきた経験と哲学を老成の時代に交流させることによって、新たな友情が育まれていく。シニア・ライフを迎えた男性には、いかなる老後のハウツー本よりも、心に迫るリアリティを感じさせる一冊となるのではないだろうか。

(2021年9月23日)

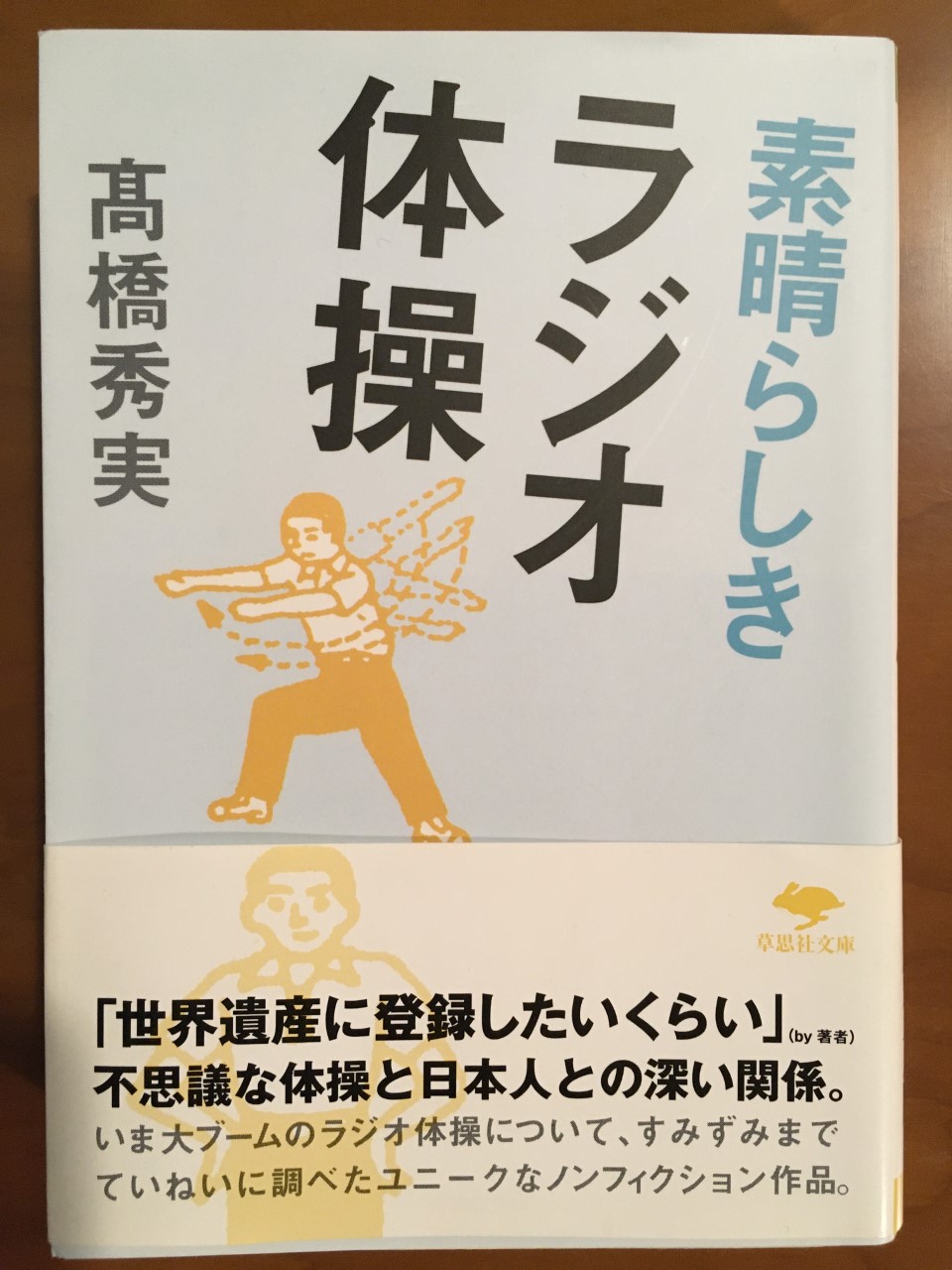

『素晴らしきラジオ体操』 ― 髙橋 秀実 著

これは例えば、ラジオ体操第一の最初の「背伸びの運動」で上に伸ばした両腕を下ろす際の“間“の事を言っている。今も、国民を魅了し続け、日々早朝6時半の体操に向かわしめるラジオ体操の魅力の本質は、そんな所にあるのかもしれない。まさに、体操を通じて垣間見る日本人の文化論、とも言うべき一冊である。また、創始者たちの愉快な人物描写にも目が離せない。

(2021年9月16日)

『天子蒙塵』 ― 浅田 次郎 著

「蒼穹の昴シリーズ」と呼ばれる一連の中国近代史小説の最新作。清朝末期を描いた『蒼穹の昴』は正直なところ第一巻の半ばで挫折してしまった。浅田次郎の「壮大な構想」に思い至ることもなく、余り興味を持てない清朝の科挙や宦官が登場する「導入部」に倦んでしまったのである。その私が本著を敢えて手にしたのは、満洲国建国に至る日中の確執、正確に言えば「眠れる獅子」中国に巣食い侵略を進めていった帝国日本の「暴走」に興味を抱いているからであった。この『天子蒙塵』は正に、紫禁城を追われた後、関東軍により満州帝国の皇帝に担ぎ上げられていくラスト・エンペラー・溥儀を「軸」に物語が展開していく。

『蒼穹の昴』の時とは異なり、読み始めて、あっという間に「浅田マジック」に絡め取られてしまった。張作霖の爆殺後、対日戦線の首領として期待されながら関東軍の策謀を見抜いて敢えてこれを静観し、その葛藤の余りアヘン中毒と化した張学良の欧州留学の船上から物語は始まり、溥儀の皇妃(第二夫人)であった文繍(ウエンシウ)の離婚訴訟に関する記者のインタビューにより溥儀の人物像を周縁から炙り出していく。そしてまさに『蒼穹の昴』の冒頭に少年として登場する梁文秀(リアンウエンシウ)、李春雲(リイチユンユン)を始め溥儀とその周辺に関わった様々な中国人、日本人の眼を通して多層的・多角的に物語を展開し、深掘りしていくという例の「浅田マジック」である。

実は本著を読む前に松本清張の長編『昭和史発掘』を再読したばかりだった。共産党弾圧から始まり、五・一五事件、二・二六事件へと至る軍部の独走と強権政治に向かっていく日本国内の昭和史と本著の中国近代史はまさにパラレルに連動している。『昭和史発掘』の重要な登場人物、永田鉄山と石原莞爾も、本著の中で「生身の人間」として描かれている。松本清張が、発掘した様々な史料を通して透かし彫りしていく客観的な彼らの姿としてではなく。これが(史料を駆使しながらも)歴史上の人物を想像の中で活写していく浅田・近代史小説の真骨頂といっても過言ではあるまい。

『この三つのもの』 ― 佐藤 春夫 著

松本清張が『昭和史発掘』の一章を割いて、芥川龍之介の自殺とともに、わざわざ谷崎潤一郎、佐藤春夫間の「妻君譲渡事件」に充てた(「潤一郎と春夫」)のは一体何故だろう。龍之介の「漠然とした不安」が、来るべき二・二六事件とその延長線上にある関東軍の暴発と大陸侵略を予感した作家の鋭い時代感覚を示唆する一方で、それは何か唐突な感を否めない。

谷崎と佐藤は師弟とも親友とも言うべき堅い紐帯で結ばれている。売れない三文詩人・作家の佐藤を推挙して世に送ったのは既に作家として名を為した谷崎であったし、全く正反対とも言える性格の二人は相互に尊敬し補完し合う関係にあった。その谷崎の最初の妻・千代を、鮎子という娘を含む両親族と本人の同意の下に佐藤に「譲渡」(谷崎と離婚の後、佐藤と再婚する)するという一見不可解な「事件」(と世間は捉えた)の顛末を記したのが本作品である。

無論、各当事者間には表出しえぬ感情の確執は存在した筈であるし、これを第三者として諸資料に基づき客観的に記載したものが、松本清張の「潤一郎と春夫」であるとしても、そこに不思議と本作品の引用が多い事実を鑑みるに、佐藤はかなり事実に忠実に本作品を著した、と少なくとも松本清張は判断していることが判る。

若き谷崎はお初という向島芸者に心惹かれていた。自由奔放で男勝りな初は谷崎の結婚申し入れに対し、年齢が上であることに加え結婚で縛られることを忌避してこれを断るが、それでも頑なな谷崎に自分の妹の千代との結婚を勧める。惚れた女への一念で、谷崎は同じ性格の姉妹と思い込み、碌に面識もない千代との結婚を受け入れてしまうのだが、結婚してみて千代が初とは全く正反対に、夫に盲従的で典型的な日本人妻である事に気づき即座に愛を失う。だがそうこうする内に、鮎子が生まれ、今度は初に性格の似た千代の妹・せい子(義妹として同居していた)との不倫関係に陥り、当初より谷崎の千代に対する加虐的な所業を目の当たりにし、千代への同情を寄せていた佐藤がこれを仲介する役回りを負わされる事になる。

谷崎は生涯一貫して初やせい子のような男性を手玉に取るほどの自我に目覚めた女性への憧憬を捨てられなかった。せい子をモデルにした『痴人の愛』を始め『卍』『蓼食う虫』といった性的倒錯や不倫を描いた作品は、こうした谷崎の異性衝動に支えられている。一方で、本作品の佐藤は、谷崎同様の自由奔放な女性との結婚を繰り返しながらもその自由恋愛観(相手の不倫)に苦悩し、潤一郎と千代の仲介をしながら実は千代のような逆境にめげぬ忍耐強さを持つ従順な伴侶を求めている自分に気付かされていく。谷崎は千代との離縁の手段として佐藤を利用しようと考えている。しかし、谷崎と佐藤の関係は単に相互に利己的なものではなく、ある意味では、谷崎は真摯に千代と佐藤の幸福を願い、佐藤も千代と谷崎の望ましき関係を模索し、嫉妬や愛憎の感情を超越しようとしている所にこの「静謐な三角関係」が生じる基盤がある。 詩人でもある佐藤春夫はこの作品のタイトルにハイネの詩を引く。

「まことの恋と友情と智恵の石と/この三つのものを世間では宝だと言いそやす。/私はずいぶんと捜すことはしたのだ。/が、ついぞ一つもお目にはかからぬ」

まさに佐藤なりに「恋」と「友情」と「智恵の石」を同時に真摯に追い求めた痛烈な経験の結晶した作品だといえよう。因みに佐藤の有名な「秋刀魚の歌」は谷崎の下にある千代と鮎子の面影を独り身ながら偲んで詠んだ詩である。

冒頭の問題提起に立ち返ってみよう。松本清張は『昭和史発掘』の核心を本章に続く二・二六事件に置いて陸軍内の統制派と皇道派の内部抗争が皇道派の暴走を生んでいく過程を丹念に追っていく。そこに描き出されていくのはお互いの主義主張を議論で戦わせることなく、怪文書で身内を扇動し仮想敵を作り上げた挙句、無言の暴力で仮想敵を抹殺しようとする暗黒のテロリズムの泥沼である。そしてその陸軍のエトスは二・二六事件以降も関東軍の暴走という形で日中戦争へ、そして太平洋戦争へと連鎖していく。もしも、そこに谷崎と春夫が何年にも亘って培ってきた「間隙を埋める努力」さえあったらなら、……という清張の思いを読み取ることは難しいだろうか。そして、それは今の時代にこそ、求められているものなのかもしれない。

(2021年7月25日)

『昭和史発掘』「京都大学の墓碑銘」「天皇機関説」― 松本 清張 著

この一編を読んで昨今起きている「日本学術会議」の任命拒否問題を思い起こさぬ読者はいないだろう。実は私が40年の間隙を経て『昭和史発掘』を再読している理由はここにある。そう、80年余の歳月を経て日本は再び「あの時代」をなぞっているのだ。松本清張の史観はその直観の鋭利さと史料の読み込みの先の深い想像力のなせる業にある。昭和40年代に何故、松本清張はこの長大な近現代史に情熱を傾けたのだろう。それは、松本清張がこの「暗黒の時代」の再来を予期していたからではないだろうか。彼の歴史的直観は、当時にして既に戦後の高度経済成長の先にある、日本の民主主義の荒廃と終焉を視野に捕らえていたからこそ、昭和以降を生きる私たちに「警鐘」としてこの作品を遺したに違いい。……と、私は考えている。

(2021年5月19日)

『渋沢栄一』 ― 鹿島 茂 著

未だ色褪せる事なき、マハトマ・ガンディーの教えの一つに「七つの社会的大罪」がある。

『警視庁草紙』 ― 山田 風太郎 著

私が推理小説、時代小説に手を染めぬのは偏に作為的な物語構成に何らリアリティを感じないからで、その意味では山田風太郎は予てより遠い存在だったのだが、朝日新聞夕刊に連載されていた『あと千回の晩飯』を読んで唯ものならぬ気骨とユーモアを感じていた。そんな私がふと手にした『戦中派虫けら日記』並びに『戦中派不戦日記』を読んで、不遇な家庭環境下、戦中の肉体的・精神的飢餓状態にもめげず苦学医学生として働きながら戦禍に翻弄される山田の青春を追体験するように惹き込まれた。それは、戦争を全く知らない私に本当の意味での戦争の悲惨さと愚かさを痛感させてくれた「戦争の生きた記録」であった(無論、山田は出版を前提として一部フィクション化していると指摘はされているが……)。

『ナニカアル』 ― 桐野 夏生 著

『族譜・李朝残影』 ― 梶山 季之 著

『水の中の八月』 ― 関川 夏央 著

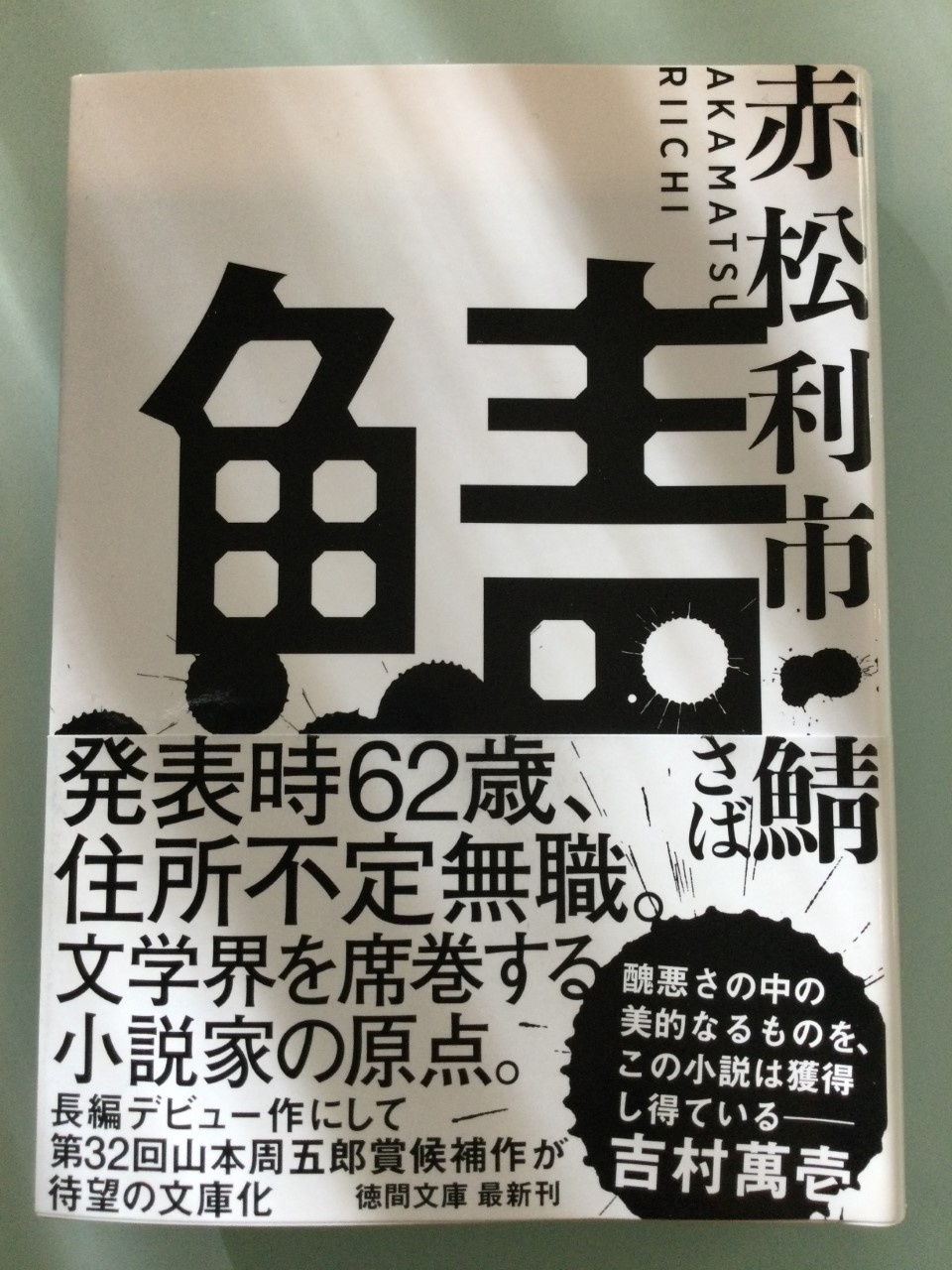

『鯖』 ― 赤松 利市 著

赤松利市が新聞の人物紹介欄で取り上げらたのは半年ほど前のことである。偏屈さを思わせる深い皺の刻まれた貌に、鋭い眼光を隠すかのような色丸眼鏡の風貌の写真、人生の成功と破綻の様々の浮沈を経て家族も捨て住所不定となり、漫画喫茶で書き上げた初の小説が山本周五郎賞候補となったのが62歳。翌年大藪春彦賞を受賞して漸く定住の場所を得た、という記事を見て早速購入したのが、この『鯖』であった。

最後に、赤松は相当の釣り好きのようだ。釣り、魚好きの読者には垂涎ものの一冊である。

(2021年1月19日)

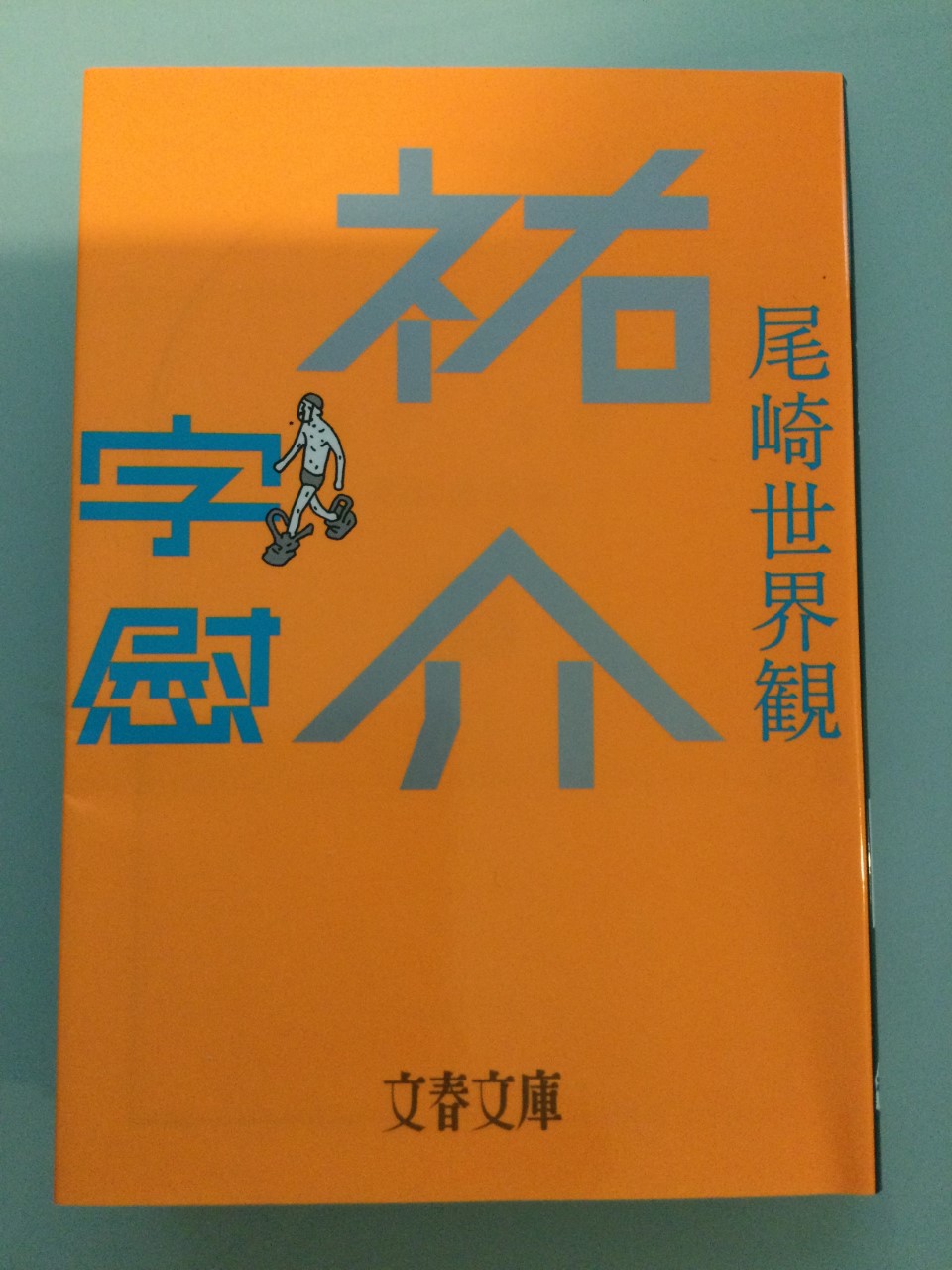

『祐介・字慰』 ― 尾崎 世界観 著

例えば、厳しい現実を突きつけてくるライブハウスの主人に祐介は無論暴力的な反発を抱くものの、説得力ある説示に半ば感化されその人柄に惹かれてさえいる様子が伺える。バンド仲間、数少ない観客、ピンサロ嬢の彼女といった登場人物との関係性の中で祐介は常にこのアンビヴァレントな感性の中を揺れ動き、それが祐介自身のユーモラスな魅力を引き立たせている。また、パッチワークのように細分された状況描写の連続から、祐介という人物像を立体的に描き出していく尾崎世界観の描写力、表現力にも唸らされる。

物語の終盤、祐介はある事件に巻き込まれ、満身創痍のまま半裸体で街を彷徨することになるのだが、その惨めな自身の姿を尾崎世界観はこう表現している。

「その姿は、子供のころに見た特撮ヒーローものの怪獣によく似ていた。主人公をギリギリのところまで追い詰めた挙句、結局は当たり前のようにあっさりとやられてしまう。いつもそんな怪獣の方に感情移入していた心優しい少年は、大人になった今、生まれて初めてブルマーを穿いて見知らぬビルの非常階段に立ち尽くしている。」

激しい暴力を受け半ば放心状態に陥りながら、この後、祐介は「幽体離脱」のような経験をすることになるのだが、これは他者と心理的な距離を取ることによってのみ自らの純粋性を保全しようとする若者の感性に強い共感を呼び起こすに違いない。

1月20日に決定する第164回芥川賞候補に、尾崎世界観の『面影』がノミネートされている。本著を読んで、その受賞を確信する者の一人ではあるが、芥川賞の如何を問わず、今後も独自の「世界観」をこの著者には追求してもらいたい、と節に願ってやまない。第二の辻仁成とならんことを。

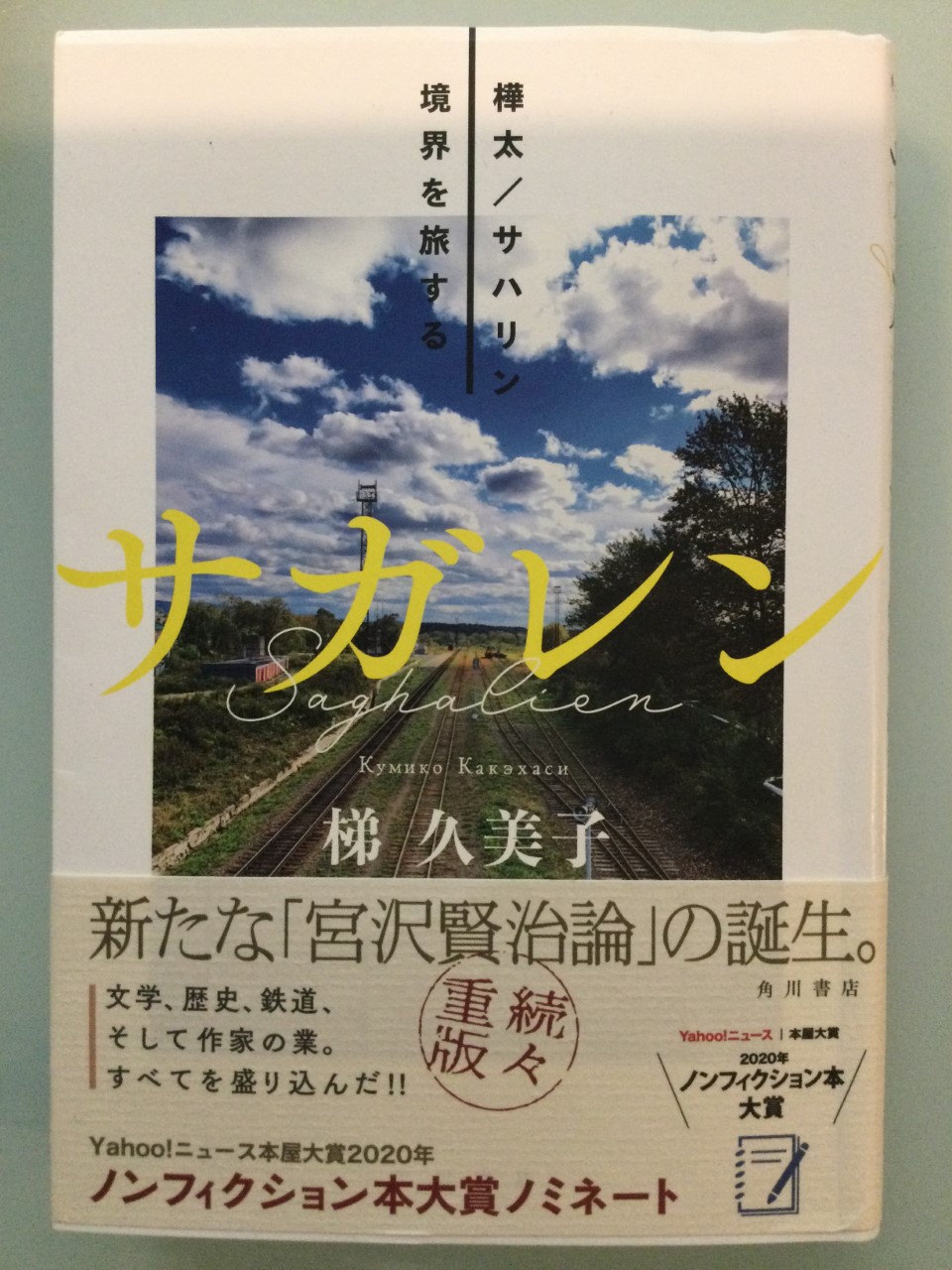

『サガレン ― 樺太/サハリン 境界を旅する』― 梯 久美子 著

実は両親の故郷を青森に持つ私自身、幼少の頃上野発の寝台特急に乗って帰郷する朝方、浅虫温泉の近辺を通過しながら同じような幻惑に囚われた経験がある。これは多分、宮沢賢治の辿った旅を実際に擦ってみなければ発見し難い真実のひとつであろう。難解な賢治の詩を、目に見えない抽象的な暗喩あるいは象徴の集積と捉えるのではなく、賢治が現実に目にした風景より感得された「心象風景」として読み直すことで、新たな宮沢賢治論へ誘なおうというのが本著の主題と言っていいのかもしれない。因みに「サガレン」とはこの時、宮沢賢治の旅の目的地であった樺太・サハリンの当時の呼称である。愛する妹・とし子の死を受け入れ難い賢治は、とし子の死より8ヶ月後の大正12年7月から8月に掛けて樺太南部を彷徨しながら多くの詩を残した。

こうした主題を核とする第二部の前に「鉄道オタク」でもある著者は樺太南部から島の4分の3を北上縦断する鉄道旅の紀行文を第一部として記している。現ロシアとの間で幾度も国境線の変更のあったこの島の不幸な歴史を辿りながら、著者を乗せた寝台特急は北上していく。2017年冬(第二部の旅は2018年夏)、実際に経験した鉄道旅行での見聞、そして過去にこの極地を同様に旅した、林芙美子、北原白秋、そしてチェーホフらの遺した紀行文から、隠された歴史を綿密な調査によって掘り起こしていく見事な筆致は、まさにノンフィクション作家としての面目躍如といえよう。

旅はよく人生に喩えられる。人生もまた旅ならば、宮沢賢治という詩人の人生を辿るのも旅の一つの大きなテーマとなろう。紀行文という体裁をとりつつも詩人・作家たちの人生の内奥に肉薄する優れた評論でもある、というのが本著の拓いた新境地ではないだろうか。旅といえば、その土地に所縁の作家の一冊を携えて行く、そんな楽しみ方を教えてくれる一冊である。

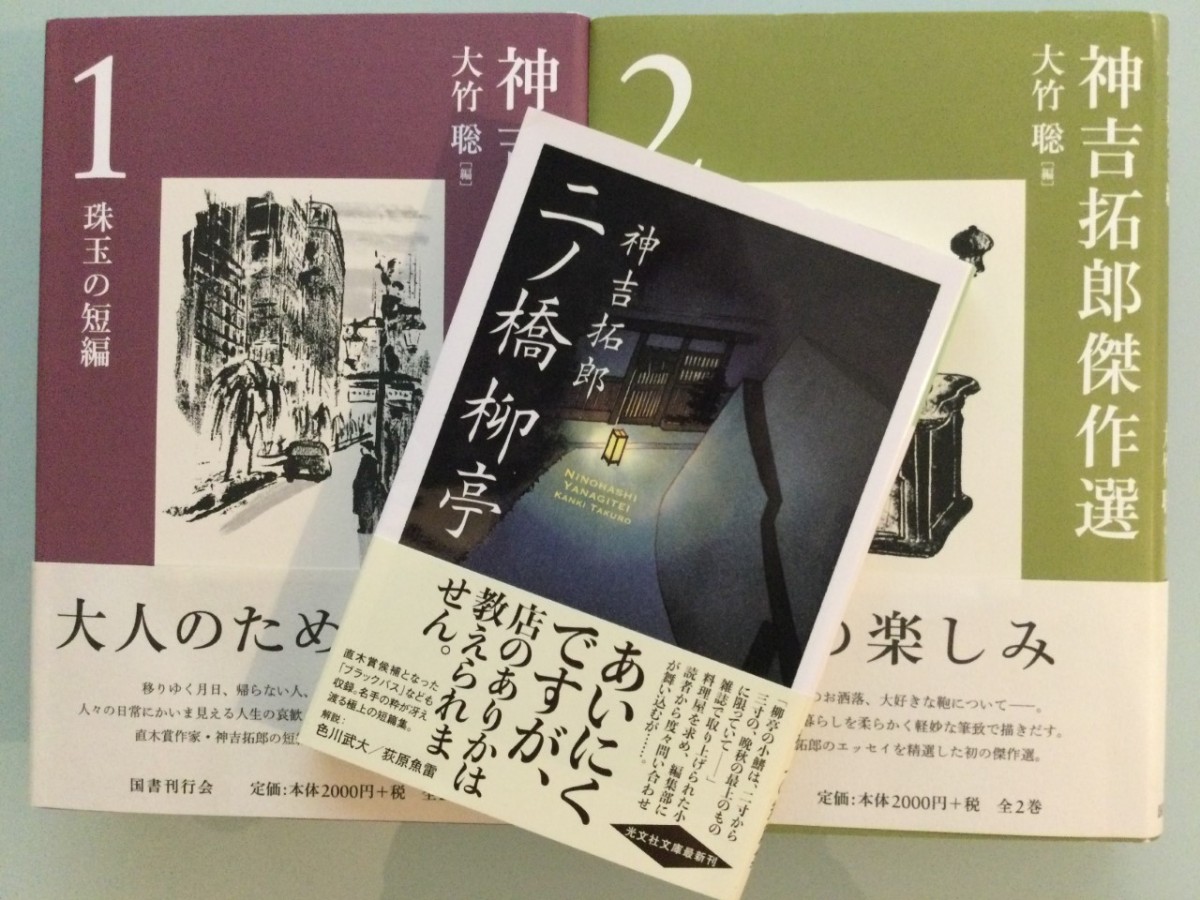

『二ノ橋 柳亭』 ― 神吉 拓郎 著

何処とも何時とも知れぬある別荘地の湖畔の灌木に隠れた秘密の釣り場。そこでブラックバスとの駆け引きを楽しむ孤独な青年。戦争に行って帰らぬ叔父との釣りを巡る交歓の記憶。その叔父の悲恋の残り香。淡々と短い文章と会話で構成される短編の中に、隠されたドラマの断片が無駄なく散りばめられていく。そして「その時」が敗戦を迎えたあの暑い夏の一日であること、そして青年に刻まれた深い戦争の傷跡を余韻に残すかのように掌編は終わる。削ぎ落とした痩身の短編の中に無限に広がる想像のドラマを読者自身の心に呼び起こす、そんな珠玉の短編のいくつかが本著に収められている。

こうした無駄のない構成力は放送作家として出発した神吉の持ち味であるのかも知れない。その意味で、向田邦子や久世光彦の作品に通ずるものがある。そして彼らに共通するもう一つの要素は、東京の山手に育った洒脱さにある。麻布に生まれ旧制麻布中学から旧制成城高校へと進んだ神吉は向田や久世と同様に戦前の山手・中産階級の趣味や倫理観を内面化しており、それが作品のモチーフや主人公の美意識の中に活かされているといっていいだろう。

たとえば表題作の「ニノ橋 柳亭」は文字通り麻布十番・ニノ橋先の路地裏にある小さな割烹の話だ。食味評論家が雑誌で紹介したこの店を巡る謎が、そこに描かれる料理と共に読者の想像を掻き立てる。そう、この読者の想像力こそ神吉がこの短編に込めた最大のテーマであることを読み終えて始めて知ることになるのだ。そこには美食ブームに湧く巷間への皮肉と、本物を愛することの真髄が、神吉によって暗示されている。

神吉は俳句にも造詣が深かったらしい。短編小説に集約され研ぎ澄まされたエッセンスは、ジャコメッティの塑像のように俳句へと凝縮していったに違いない。諧謔と想像力を掻き立てる神吉の作品は「水枕 ガバリと寒い 海がある」で有名な西東三鬼の俳句を思わせるものがある。戦争の惨劇を、傷を負いつつさらりと躱してしまう深みと哀しさは、飽くまでも作品の余韻の中に隠されている。

神吉拓郎の隠れたファンは少なくないようだ。その一人、大竹聡編による『神吉拓郎傑作選1・2』も神吉の広い裾野を知る上では好著かもしれない。

『ヒキコモリ漂流記』 ― 山田ルイ53世 著

たとえひきこもりを体験したことがない読者でも、山田の壮絶な人生経験のいくつかに近似した経験を自ら顧みて「自分ももしかすれば、あの時……」と感ずるであろうし、ましてやひきこもり体験者は深い共感を呼び起こされることだろう。かくして山田に自己投影して追体験するように本著に惹き込まれていくに違いない。そして読後に残るものは、果たして「山田のように踏み外さずによかった……」であるのか「山田のように自分も立ち直れるだろうか……」であるのか。

山田は最後に、ひきこもり体験についての現在の感想を尋ねるインタビュアーたちが一律に「そのような6年間があって、今の山田さんがあるのですね」という言葉を投げかけてくることへの反感を記し、あの6年間はその後の自分の人生にとって全く意味の無い時間だった、と切り捨てる。ただ、人生にはそんな無駄な時間があってもいいのでは、とも。ひきこもりの辛い体験をしようがしまいが、結局人生なんて人それぞれ相対的なものだから、自ら軌道修正し、あるいは総括するしかない、という諦念から生まれた考え方かもしれない。

現在、NHKが「ひきこもりキャンペーン」で様々なドキュメンタリーやドラマを放映してこれらを観る機会が多いが、ひきこもりにも個別の事情に応じた様々な位相が存在し、これを一括りで語ることの難しさを教えてくれる。山田が最後に語りかけたかったのもその一点なのかもしれない。ただ、総じてこうした番組を観て感じるのは、ひきこもりの当事者たちが共通して皆ないい笑顔を持っている、ということだ。果たしてひきこもりを体験したことのない(今まで無難にその危機を回避してきた)私たち自身が、彼らに負けない笑顔を持っているだろうか。本著がひきこもりを「我がこと」として考えるための一助になることを望みたい。

『パリ・ロンドン放浪記』 ― ジョージ・オーウェル 著

帝国主義を嫌悪しつつもその体現者たる職業に在る矛盾に始まり、退任後の放浪生活での最下層の人々との交流、スペイン内戦への参画、といった極限に身を置くことで得られた実体験は、世の中の矛盾に瞠目する観察者としての眼を育てた。そう、つまり彼は優れたルポライターであったのだ。彼の遺した社会評論(それは書評、文化評論から政治批判まで広範に亘る)は「平凡社ライブラリー」に4冊の「オーウェル評論集」で抄訳されているが、川端康雄の評伝で引用されているそれらの断章は実に魅力に満ちたものだ(例えば「象を撃つ」や「絞首刑」といったビルマ時代の経験をベースにしたエッセイ)。そこには支配するものとされる者との間の微妙なこころの機微の交歓、犯罪者や下層民の醸し出す人間性のディテールが見事に筆写されている。

とりあえず岩波文庫から出ている『パリ・ロンドン放浪記』を紐解いてみることにしよう。これはオーウェルが4年半勤めたインド警察を退職後、作家修行を兼ねて24歳から3年近く放浪したロンドン、パリの貧民街での貧窮体験をもとに書かれた作品である。パリではレストランの皿洗いをしながら極貧生活を続けて、最下層に生きる人々の苦境に負けぬ知恵と生命力をユーモラスに描きだし、ロンドンでは貧民救済施設を転々とする放浪者たちと一緒に生活しながら、彼らの生態と秘められた人生の裏側を浮き彫りにしていく。(私自身も学生の一時期経験したことだが)残り一週間を一千円で生活しなければならない、といった極限に身を置いた経験のある者には、何処か哀しくも懐かしい体温の宿った作品である。

ロンドンの貧民街にいたボゾという大道絵師の話が印象的である。ペンキ屋をしていた彼は恋人の死で酒浸りとなった挙句、足場から落ちて障がい者となり大道に絵を描いて僅かな投げ銭を得ている。彼は教養もあって自分の貧しい境遇を決して恥じてはいない。ボゾは言う。金があってもなくても同じ生活ができる。本を読んで頭を使っていれば同じことだ。ただ、こういう(貧乏な)生活をしているからこそ自由なんだ、と自分に言い聞かせる必要はあるがね、と。様々な人生を抱えて「転落」した最下層の人の中にもこうした「哲学」が育まれるのだ、ということにオーウェルはこころ打たれる。

例えば、ピカソのようなアブストラクト絵画を描く画家でさえ、その具象デッサンは精緻で見事である。いわばこうした細部に目を凝らし描く力があってこそ初めて抽象絵画が生まれ得るのだ。『動物農場』『一九八四年』の寓話を描き得たオーウェルもまた、社会の諸相を具体的に描き尽くした筆力こそがその基礎にあるといっていいだろう。社会派小説家を目指していた開高健が、自伝的小説『青い月曜日』の中で、オーウェルを高く評価しているのは、決して奇遇ではない。まさに、開高もオーウェルを目指していた一時期があったはずだ。私にはオーウェルが「絞首刑」で描いた死刑犯罪人と、開高が「ベトナム戦記」で描いた公開処刑されるベトコン少年とが重なって仕方がない。

コロナ禍の今、私たちが漠然と抱いている全体主義再来の不安の中で『一九八四年』が多く読まれているということだが、その具象素材としてのオーウェルのルポルタージュにも是非目を向けてもらいたい。

『類』 ― 朝井 まかて 著

鷗外には最初の妻・登志子との間に長男・於兎、再婚した妻・志げとの間に長女・茉莉、次女・杏奴(次男・不律は早世)、三男・類の子らがあった。類は鷗外49歳の時の子、異母兄・於兎とは21歳の年齢差があり、また登志子との確執もあった事から、晩年の鷗外は類を溺愛した。類にとって鷗荘はそんな父との数少ない貴重な記臆の場所だったのだ。

文豪の末子として生を享けた類は、父親の篤い庇護と(遺された著作権収入を含めた)財産に護られ何の苦労もない、生活力の全くといっていい程無い凡才として育つ。未亡人志げはそんな類の才能を何とか引き出そうと最大限に努力するのだが、類には天賦の画才も文才もましてや商才も無い。常に文豪の息子という世間の色眼鏡に晒されながら、時にその無才ぶりを愚弄されつつも、鷗外に恩を受けた多くの人々が類に手を差し伸べるのだが、その才能が芽を開くことはない。

親子・親族の確執と悲哀をテーマに描く朝井まかてが森類を題材にした小説を書いたのもムベなるかなと思わせる。実は4年前、鷗荘の近くに書庫兼書斎を得てその存在を知ってより、山崎國紀『鷗外の三男坊ーー森類の生涯』を紐解き、更に唯一と言っていい森類の著書『鷗外の子供たちーーあとに残されたものの記録』を読んで、私自身、森類に魅了された者の一人なのであった。森類の記す文章の素直さ。人を疑うことも、他人と競うことも自らを取繕うことも知らぬ衒いのない実直な森類の文章は読む者の心を打つ。そしてそれが時に仇となって、その後作家となった二人の姉、茉莉や杏奴との確執を生むことになるのだが……。朝井まかては、そんな森類の人間的な魅力と姉弟間の確執を見事に描いていく。私を含めて多くの人々は、例え鷗外のような偉大な親ではなくとも「親とは乗り越えられないものだ」という意識を少なからず抱いていることだろう。そんな親に対する諦念と敬愛の入り混じった複雑な心理を、姉弟の鷗外、志げへの尽きせぬ思慕を軸に、恰もそれを競うかのような姉弟の愛憎ドラマがなぞっていく。

偉大なる父親を負った波乱万丈の生涯を送る内に遺産の大半を失った森類が、唯一遺された財産である、この潮騒の届く日在の鷗荘の土地に終の住処として白堊の洋館を建てたのはその死の僅か2年前であった。鷗外の『妄想』に投影された鷗外自身の自己追求の厳しい老境の姿とは正反対に、父の愛情の追憶に満たされ、祝福された幸福な晩年だったに違いない。