アーリーン・オルジニは現法の総務部長だった。正確に言えば社長秘書なのだが、アメリカの秘書は非常によく訓練されており、決して英語が堪能とはいえない駐在員社長の意を汲んで的確に対処しうるばかりでなく、時には自らの判断で社長の代行ができ、しかも分を越えず、結果的に社長の意向を踏み外すことは決してなかった。勿論、守秘すべきことは決して口外することはなく、先にご紹介した二人の日本人副社長の敵対する勢力のいずれかに加担することもなければ、管理部門のNo.2として牛耳っていた日本人女性とも、明確な一線を画していた。

現法のリストラと経営の混乱を鎮静化させた社長の成因は、二名の副社長を実質的に骨抜きにする一方で、アメリカの広告業界の草分けとも言える腹心のアメリカ人であるトムをNo.2として採用し、その信頼関係の中でアメリカ人社員を巧みにコントロールできたことにあるが、同時にこのアーリーンの存在が組織の感情的統合と統制をはたしていたことが、大きいと思っている。管理部門のNo.2の日本人女性を解雇し、社長とトムの二人三脚の経営の中でCFOの意志決定を統制の柱にするためには、彼女を総務部長のポジションに据えることこそが盤石の体制であった、といえる。

アーリーンはイタリア系アメリカ人で、だみ声で歯に衣着せぬ「オバちゃん」であったが、社員の誰からも愛され、人間洞察力にも優れ、極秘の人事情報などもCFOである私には内々に教えてくれた。営業のマネージャーであるマッチョ系のジムは新婚だが、実は独身者でしかもバイ・セクシャルである、というような驚くべき情報まで持ってくる。勿論、アメリカの社会ではそれを理由に解雇も降格もできないのではあるけれども。

彼女のご主人は大きな損害保険会社に勤め、しかもそれなりの地位のある方で、確か二人の成人したお嬢さんがいた、と記憶している。勿論、好奇心を持って他人のプライベートに立ち入るのはタブーだが、そもそもアメリカ人のデスクの上には家族の写真が飾ってあって、彼女の席で雑談でもしていると、当然、その写真をきっかけにして、彼女自身が家族の自慢話をしたりするのは(いやでも)聞かざるを得ない。

特にイタリア系のアメリカ人は家族の紐帯が非常に強いようで、彼女の誕生日になると、必ずご主人から「会社に」抱えきれないほど立派な花束が届くことになっている。彼女の席の前を通るといやが応でも、誕生日の祝辞を述べたうえで、愛情に満ちたご主人を称賛することになる。彼女は、だみ声で「あら、そんなことないわよぉ」などと謙遜するが、その実、満面の笑みを浮かべながら、まんざらでもなさそうに見える。

現法のリストラと経営の粛清も一段落して99年12月に6年半の任務を終えて帰任することになったが、現法はその後も「超低空飛行」ではあるものの、彼女達を載せながら、02年までは飛び続けることになった。そして、運命の2001年9月11日を迎えることになる。

経営規模の縮小から、CFOの後任を日本から派遣することはできなかったので、アメリカの公認会計士の勉強をしながら日系企業の経理で働いていた日本人のH君を現地採用することにした。彼、ゲイリー(H君のこと)は、非常に真面目で、生き馬の目を抜くようなアメリカ社会で相当な辛酸を舐めたようだったが、誠実で真摯なところが採用の最大の理由だった。勿論、簿記を基礎とする経理的知識は万全だったが、業界の特殊な商慣習や、ましてや複雑な現法の人間関係をフォローするために、帰任後も必要に応じて、彼とのメールの遣り取りは続いていた。

「その日」、日本の人々が夜9時以降のニュースに釘付けになっていた頃、NYの早朝に出社していた彼は、現法から50ブロック南で起きた惨劇を同僚たちと目の当りにし、粉塵がたちこめ、車も公共交通機関も遮断されたマンハッタンを歩いてハドソン川を渡り、ニュージャージーの自宅まで5時間かけて歩いて帰った、という。とりあえず現法の社員の安否を尋ねると、社員は直接被害には遭わなかったものの、WTC1に職場のあった、アーリーンのご主人が行方不明になったことを知った。言葉を失った。

余りの痛々しさに、その後ゲイリーに詳細は聞いていないが、遺体はもとより遺品も彼女の元には戻ってこなかったようだ。誕生日の彼女の浮き浮きした笑顔が思い起こされ、その「喪失感」は想像に余りあるものだった。半年して位だったが、アーリーンのご自宅に丁重なお悔みの手紙を送った。しかし、その後返信はなく、後ろ髪を引かれる思いが続いたが、ほどなくして現法は清算されることになり、ゲイリーを含む社員たちも三々五々に散っていき、彼女の消息も分からなくなってしまった。

3年前にNYを訪れた時も「グランド・ゼロ」(とはもともと「震源地」のことを言うものらしい)を訪ねたが、近くのビルに仮設の「911記念館」があり、WTC1&2の跡は工事中であった。今回は、グランド・ゼロに公式な「国立911記念館」が完成し、大統領を迎えて開館式が行われた直後だった。グランド・ゼロは未だに工事中であり、WTC1&2の敷地の北西側に、硝子張りの新しい高層ビルであうるWTC1の建設が終わり、内装工事に入っている様子だった。

旧WTC1&2が建っていた場所は、建物の地下にあった基礎がそのまま巨大な正方形の穴として残り、黒く重厚な御影石で覆われその下から十数メートルの滝が四面から落ちていく。この事故で命を失った3,000余名の魂を鎮めるかのように、滝の音は留まるところを知らない。強いビル風が吹くので、滝の水は舞い上がり、その水煙を浴びるが、それは遺族や友人たちの堕とした涙に如くはない、に違いない。この方形の滝を囲む御影石は1メートルほどの幅で滝上の四方を外側にやや傾斜して覆っており、そこには亡くなった3,000余名の名が刻まれている。早速、二つ並んだ滝のWTC1に刻まれた名前のひとつひとつを、風に煽られた滝の霧を浴びながら探していく。

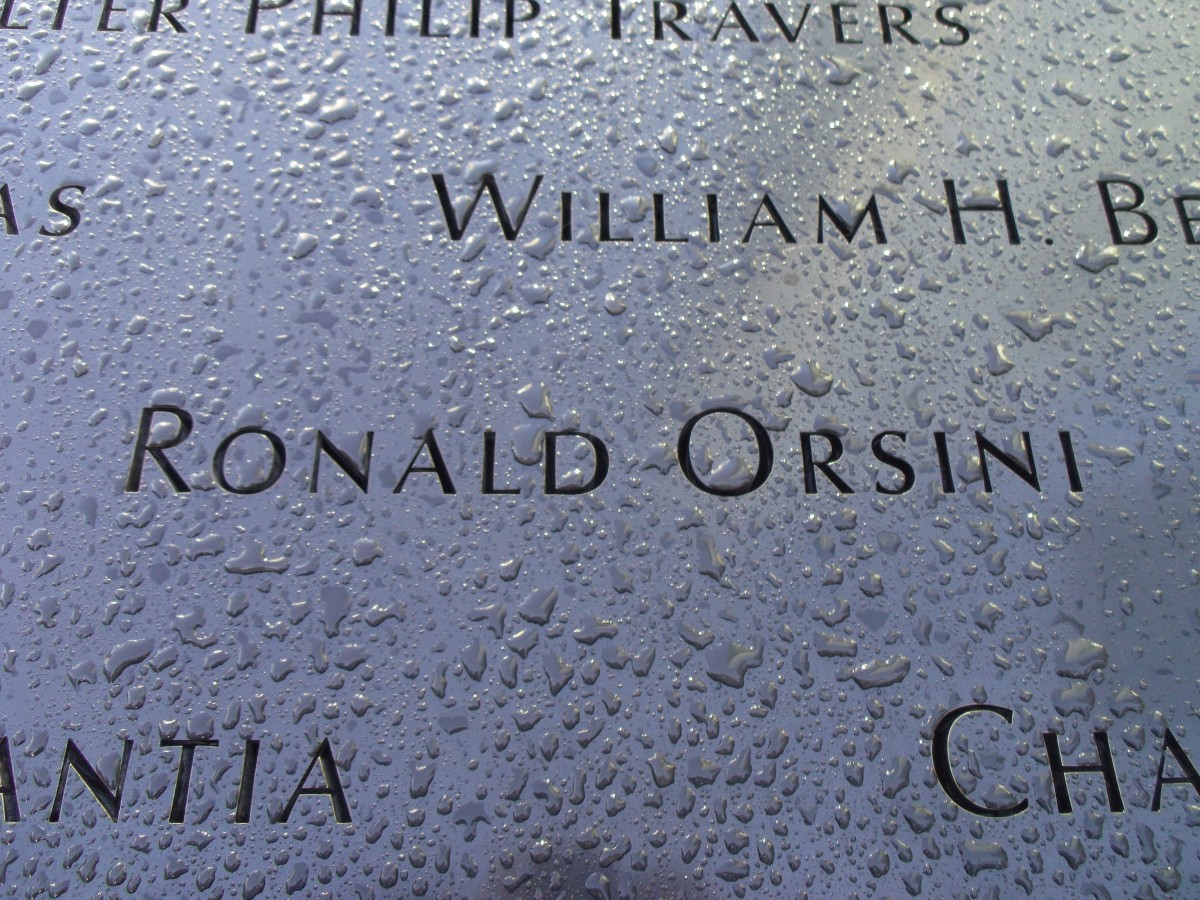

神の導きだろうか、その名は想像以上に容易に見つけることができた。「N・56」(おそらくは北側の56番目のパネル、という意味だろう)と隅に刻印のある「墓石」に、「Ronald O'rsini」の名が刻まれていた。アーリーンも開館式に際して、この名前を探しにきたのだろうか、…そう思いながら暫く霧の中で黙祷を捧げた。

既に、3年前の訪問時に「仮設」の記念館は見ているのだが、この完成したばかりの「911記念館」は、より整然と「その時」をリアルに追体験させてくれる場所になっている。まさに、先程見た、滝すなわち地下に掘られたWTC1の基礎部分の真下に、この記念館は設置されている。入口を入って地下に降りる長いエスカレーターを下っていくと、そこはまさにこの基礎部分の脇になっているので、WTC1をハドソン川の浸水から防御した地下の壁面や、飛行機が激突した数百メートル上空から降ってきた鉄骨が、「そのままの場所」に置かれ、展示されている。

滝の真下に展示室があり、そこには「その時」2001年9月11日の朝、ボストンを飛び立つ飛行機がテロリストによってハイジャックされる時にはじまり、WTC1&2への二機の激突、そして崩壊、更にはワシントンDCのペンタゴンへの激突、そして、ニューアークを飛び立ち、議事堂かホワイトハウスを襲撃する予定だったが、乗客の阻止によって未遂に終わった「ユナイティッド93」の様子が、時系列を追って紹介されている。特に、映画にもなった「ユナイティッド93」は、ハイジャッカーの意図に気付いた乗客たちの家族への携帯電話の録音音声で構成されていて、果敢にテロリストを阻止しようとした機内の様子が手にとるように分かるようになっている。

更に、記念館の中には「その時」を経験した人々が自らの体験を録音できる施設があり、そこで採録された、「その時」の朝、WTC1&2に居ながら、逃げ延びて助かった人たちの肉声を、生々しい緊迫感で構成しているブースでは、大勢の人々が固唾を飲んで、「一人一人の声」に聞き入っていた。そして、展示の最後には「テロとの闘い」が演出されている。テロリストたちの顔写真やその日、空港の防犯カメラで撮影された映像から、アメリカ国内での行動、捕獲、そして「首謀者」オサマ・ビンラディンの追跡と殺害。テロ後のテロ対応によって、いかに多くのテロが未遂に終わったか。そして、グランド・ゼロで文字通り命を賭して活動した消防士と警官たちの活躍の様子。

記念館を出て、再び滝の水煙の中に佇みながら感じたのは「脱力感」だった。無差別殺人を生むテロは決して肯定できるものではないが、果たして「テロとの闘い」によって事態は収束するというのだろうか。「テロへの闘い」はまた新たなテロを生み、そして「イスラム国」のようにそれは組織を拡げ、更には「反テロ」を掲げる欧米内での反体制活動家さえ巻き込んで、更に国内に潜在するテロの可能性を高めている。パレスチナとイスラエルの闘争を引き合いに出すまでもなく、一神教の国々の「力を以て力を制す」闘いは、永遠に尽きることはなく、更にエスカレートしていくばかりだ。

「グランド・ゼロ」の跡地利用のコンペがあった際に、安藤忠雄が提案したのは「何も建てない」ことだった。3,000余名の犠牲者の鎮魂のためには、何のモニュメントも建てず、グランド・ゼロに残された「ありのまま」を、遺族、友人、関係者、アメリカ人、観光客、そしてイスラム教徒を含む全ての人が「受け入れ、感じ入る」ことが、彼の提案の真髄ではなかったのか、と思う。彼の提案は、このWTC1&2の基礎部分に作られた、二つの大きな滝、となって生きているのだと思う。しかし、アメリカ人はそれで是としなかった。再び、新しいWTC1を空中に聳えさせ、テロの克服と制圧を謳歌しようとしている。

それは、あの地下鉄で見た、自己実現に燃えた若い女性の姿に重なる。常に、困難は乗り越え克服されるべきもの。自らの自由な意志は誰にも妨げられず、それを阻止するものとは徹底的に戦うべきもの。それが「この国」を支え、活力となり、……そして「新たな犠牲者」を造りだしていく。

「911」が起きた時、あるTVキャスターがこう叫んだ。「これは、第二のパール・バーバーだ」……と。