手元にひと欠の素焼の瓦片がある。「〇〇FRED GERARD」という名前の断片が判読できる「フランス瓦」 と呼ばれるものの破片である。89年、横濱・山手の丘に通ずる元町の谷合に、小さなマンションの一室を購い、引越しの荷解きもそこそこに、灌木の深緑に覆われた谷間に広がる「元町公園」を散策しながら、その一角の土中にこの瓦片を見つけた時の胸の鼓動の高鳴りを、今でも忘れることはできない。

こうして「アルフレッド・ジェラールを巡る旅」は始まった。マンションのすぐ西側には、地元の人が「水屋敷」と呼ぶ、地面から1メートル程積み上げられた煉瓦造りの建造物の土台の天井がコンクリートで覆われた遺構があって、その脇から清冽な湧水が春秋絶えることなく湧き出していた。後の調査で、開港後の横濱に寄港した外国船に新鮮な飲用水を売るために、慶応年間、フランス人A. ジェラールが、山手の谷を伝い降りる湧水を沈殿濾過させるために上流に一つ、この場所に一つ建造した煉瓦造りの地下貯水槽であることが判明した。現在は貯水槽の蓋が開かれて、国の有形文化財として整備・保全され、貯水槽内の支柱を含むその構造を覗き見ることができる。

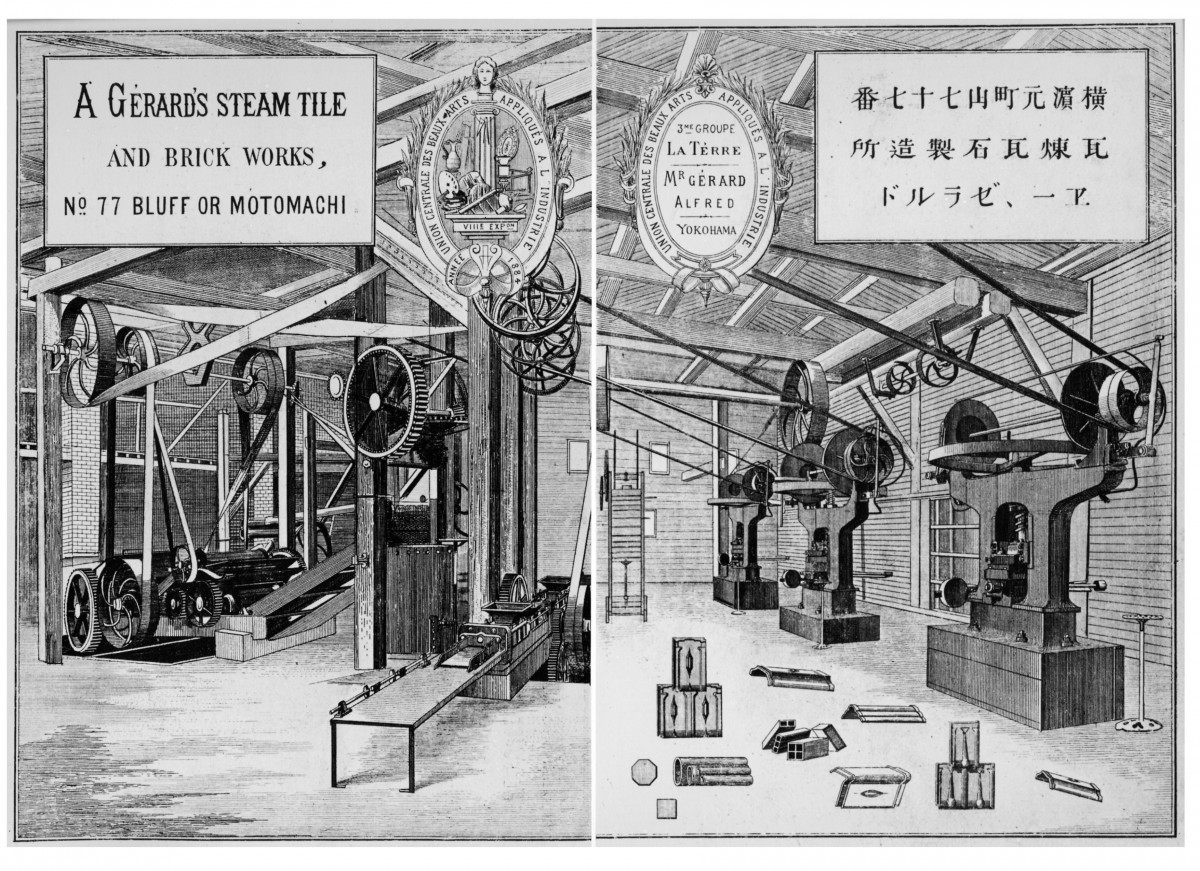

A. ジェラールは「船用最上飲用清水」の販売で初期資本を蓄積すると、水屋敷の上屋に建造された工場で、明治6年頃からフランス瓦と煉瓦の製造を始める。山手外国人居留地における洋館の建設にこの瓦と煉瓦が重要な役割を担ったことは言を俟たない。その瓦は関東大震災の際に瓦解した東京の洋館跡からも、そして遠くは佐倉市の歩兵連隊の建築物跡からも発見されており、欧化政策下の日本の都市景観の一部を彩ったに違いない。明治10年代に、この瓦・煉瓦工場に西欧から輸入された最新式の蒸気機関による量産システムが導入されていることは、明治19年に発行された 『横濱諸会社商店之図』 という銅版画の、ジェラール工場の内観図からも分かる。近代化の工業技術もこの元町の谷合にその萌芽があったということになる。

…という「身近なところ」からの探求心から始まった「蒐集品」の断片は、会社のOBが主宰する 『関東遺跡文化研究会会報』 や、元町の生字引とも申し上げて過言ではない、ペンクラブ会員、大澤秀人氏が主宰する 『横濱紀航』 に発表する機会に恵まれ、本ホームページの 「A. ジェラール研究」 にも再録するところだが、2007年暮れには、当時駐在していたデュッセルドルフからジェラールの生没地である、フランスのランスを訪ねるほどに、このテーマの深堀りを続けることになる。そして、ジェラールが帰仏後に設立した「レモア農業サークル」(現:A. ジェラール財団)を訪ねたことを機に彼の伝記を入手することができ、半年を費やしてこれを自ら翻訳しその半生をなぞることで、水屋敷の創始者と現住人との時空を超えた「隣近所」の付合いが始まることになった。

このような縁で、「関東遺跡文化研究会」や、街づくりのお手伝いをしていた「商店街振興組合 元町クラフトマンシップ・ストリート」の主催するウォーキング・ツアー、街頭ライブトークなどに声を掛けて頂き、A. ジェラールの人となりを大勢の方々の前で紹介する機会にも恵まれるようにもなった。そんな、ある時、熱心に話に耳を傾けて聴いて頂いていた方から、唐突ににこんな質問を頂くことになった。

「何故、それほどまでにジェラールに興味を持たれたのですか」 と。

突き詰めて「そのこと」を余りそれまで考えたことがなかったので、暫く考えてから、

「たまたま、彼の工場跡に住んでしまったのが、運の尽き…ですかね」

と頭を掻きながら笑ってその場を取り繕った。

しかし、唐突に投げ掛けられたこの問いは、その後暫くの間、頭の中を幾度も巡り続けた。果たして、「自分は何故、こんなにもアルフレッド・ジェラールに深入りしているのだろうか」。

実はこの質問を受けた時に咄嗟に口に出そうになった答えがあった。それは、ニューヨーク、デュッセルドルフと海外で延べ10年駐在員を経験し、いかに異文化の中でビジネスをしていくことが、異文化理解の中にも多くの深刻なコンフリクトを生み、真の意味での信頼関係の構築が難しいか、そして異文化に放り出された人間がいかに深い孤独に苛まれれるか、ということへの「共感」だった、ということだ。おそらく、未だに近世的な共同体が色濃く残る、全く言葉の通じない日本で、ジェラールが経験した孤独は、並大抵のものではないことは、容易に想像できる。

しかし、この答えも「全てではない」という内心の迷いがあった。こうして自分の翻訳したジェラール伝(本ホームページ 「A. ジェラール研究」所収の 『アルフレッド・ジェラールー横濱のシャンパーニュ人』 )を改めて読み直してみて、ある思いが過り、そしてそれはある確信に変わっていく。

「父の背中を、追っていたのかもしれない…」

10年前にこの世を去った父は、青森の片田舎のある味噌・醤油醸造を家業とする十数人兄弟の末っ子(正確には一人妹がいたが)として生まれ、物心つく頃には産みの母は早世している。彼の父親は別の女性と再婚して家を出て、後に3人の異母兄弟が生まれた。そんな生い立ちから、父は母親の愛を享けずに育ったようだ。寒冷地で生産性の低い津軽では、長兄以外の兄弟は「分家」して家を出ることが原則であった。つまり、長男でない限り、食い扶持は自分の力で稼がなければならない。末っ子の父は戦後の東京に就業機会を求め、サラリーマンとなった。

A. ジェラールが何故、外国人居留者の生命され脅かされかねない幕末の政治的混乱期に、ランスから遥か彼方の極東のこの国に、わざわざ危険を冒してまでやって来たのだろう、という問いは誰もが抱く謎だろう。これには、彼の少年期の家庭環境が大きく影響しているものと考えられる。ジェラールは1837(天保8)年、ランス市内でパン屋を営む、ランスの衛星村ブザンヌ出身の、ジャン・ジェラールという父と、同じくランス近郊のラヴァンヌ村出身のマリー・テレーズ・シェリュイを母として生まれている。母親はもともと身体が弱く、ジェラールは小さい頃から、実質的にブザンヌにある父の実家の祖父母の元に預けられて育ったようだ。

ジェラールは13歳頃には、シャンパンと共にランスの二大産業である羊毛加工業者であるフェリックス・ゴットベルト商会の職工として働き始め、ヨーロッパ大陸だけではなく、オーストラリアやイギリスとも交易があったこの会社で若くして国際感覚を磨いていく。そしてジェラール20歳の時、父ジャンは母マリー・テレーズの容態が思わしくないためランス市内のパン屋をたたみ、勤め人のジェラールを市内に置き去りにして、妻と二人でブザンヌに引き籠り、小麦粉商を営むことになるのだが、2年後には母は帰らぬ人となる。そして、3年後父は別の女性と再婚し、ジェラールは拠り所となる「家族」を失ってしまうのだ。そして、翌年、生麦事件を発端にフランス軍が日本に駐留を始めた1863(文久3)年、ジェラールは上海経由で、単身横濱の地を踏む。この時、当時来日する外国人がそうしていたように、上海から一人の中国人を「通訳」として連れてきた。当時の日本人と「漢文」で意志疎通が可能であったからである。ジェラールはこの時、弱冠26歳の若さであった。

ジェラールは兄弟もなく、帰仏後も生涯独身で過ごした、とされる。しかし 『横濱のシャンパーニュ人』 には、日本人妻と「ユキヲ」というその子供と想像される存在が示唆されている。驚くべき事に、ブザンヌにあるジェラールの墓碑には「明治11年7月1日」という突然の帰仏の年月日が「日本語で」記載されているのだが、自ら起業した、瓦・煉瓦製造の業容も拡大し、脂の乗り切った41歳、僅か15年滞日後の「突然の帰国」の理由は、未だに謎となっている。この頃横濱で流行したコレラの罹病によるもの、という説もあるが、罹病したのは彼自身ではなく、あるいはユキヲの母だったのかもしれない。

帰仏後のジェラールは、元町に残してきた「ジェラール商会」のオーナーとして配当生活を送ることになるが、彼はその資金をもとに「レモア農業サークル」(「レモア」とはランス一帯のシャンパーニュ人の愛称)を設立し「二漕式堆肥溜」の普及によって、石灰質のランス固有の土壌にリン系肥料を加えることで、シャンパンの原材料となる葡萄の増産に貢献していくことになる。晩年のジェラールは、2,500点に及ぶ日本コレクション(美術工芸蒐集品)をランス市に寄贈し、温厚な人柄の篤志家としてランス市民に慕われるのだが、77歳で死を迎える養老院は、第一次世界大戦によるドイツ軍の侵攻による破壊の最中にあった。因みに、ジェラールが考案した「二漕式堆肥溜」の設計図が残されているが、これは若かりし頃、彼自身が元町に建造した「水屋敷」に瓜二つのものものだ。

ジェラールは晩年に遺言を遺しているが、この中に、横濱の工場長だった中国人「ハポ・キン」(彼が上海から連れてきた通訳と想定される)の二人の息子(一人は父とともに上海におり、もうひとりの「ユキヲ」は横濱に住んでいる)への相続について言及している。結果的には、後年のジェラール商会の解散により「レモア農業サークル」が相続し、昭和初期に横濱市に買い取られることになる工場跡地について、この遺言状では、ユキヲに相続させる可能性を残していた。

ジェラールは家庭の事情により故郷喪失者となったコスモポリタンとして、幕末の日本に遣ってきた。そして、母親の愛に飢え、その故に無償の愛を周囲の人々に寛く分け与え続けた人であった。あるいは、そんなアルフレッド・ジェラールに、父の背中を重ねて見ていたのかもしれない。ジェラールと父は、奇遇にもほぼ同じ寿命を全うすることとなった。