男たちは襟のないシャツにだぼだぼの古着のスーツを着て不釣合いな鍔付の帽子を被り、高床の家の狭い部屋の暗がりで、ただ黙々と煙草をくゆらせている。居並ぶ顔は殆どが痩せぎすで、ギョロリとした眼差しが無表情にレンズを向いている。「彼らは、働きもせず日がなこうして暮らしているんだ。」 と、カメラマンのつちだ耕平さんは説明してくれた。

ラオス山間部に棲むモン族の写真を撮り続けて、つちださんが小さな写真展を開いたのはかれこれ10年も前のことだ。彼らと起居を共にした数か月、中国・雲南の土地を追われ難民となり、警戒心の強い彼らが、自然な表情を見せるほどに心許すまでには、幾度も足を運ばねばならなかった、という。事実、ファインダーを覗くつちださんに、彼らは仲間を視るような視線を投げかけているような気がする。こころ通じたその一瞬が、モノトーンの印画紙に切り取られている。しかし、彼等は決して微笑んだりはしない。

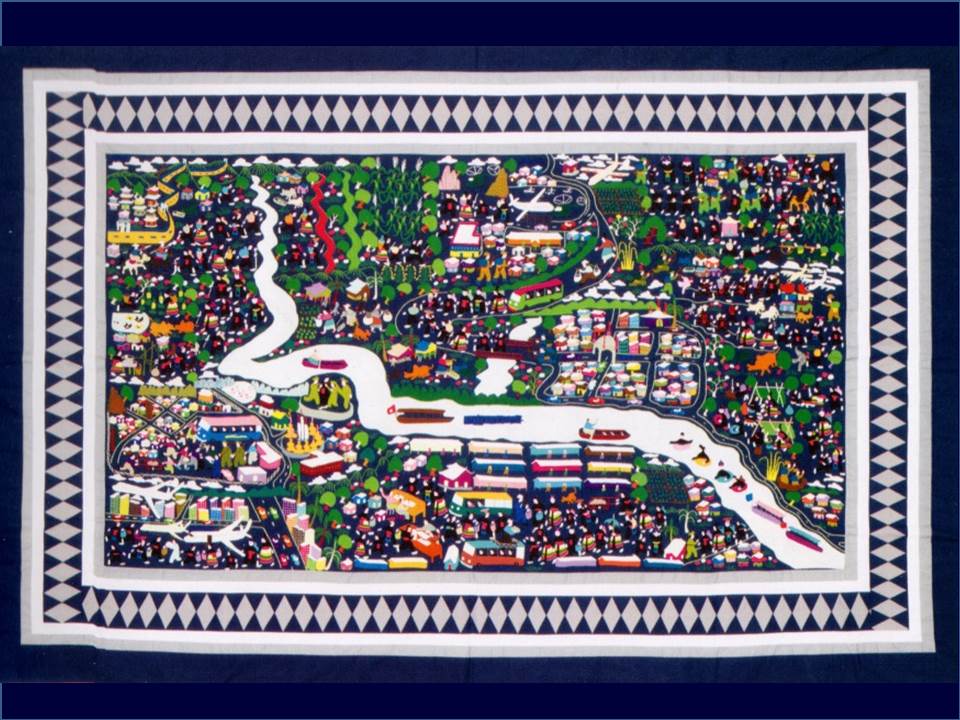

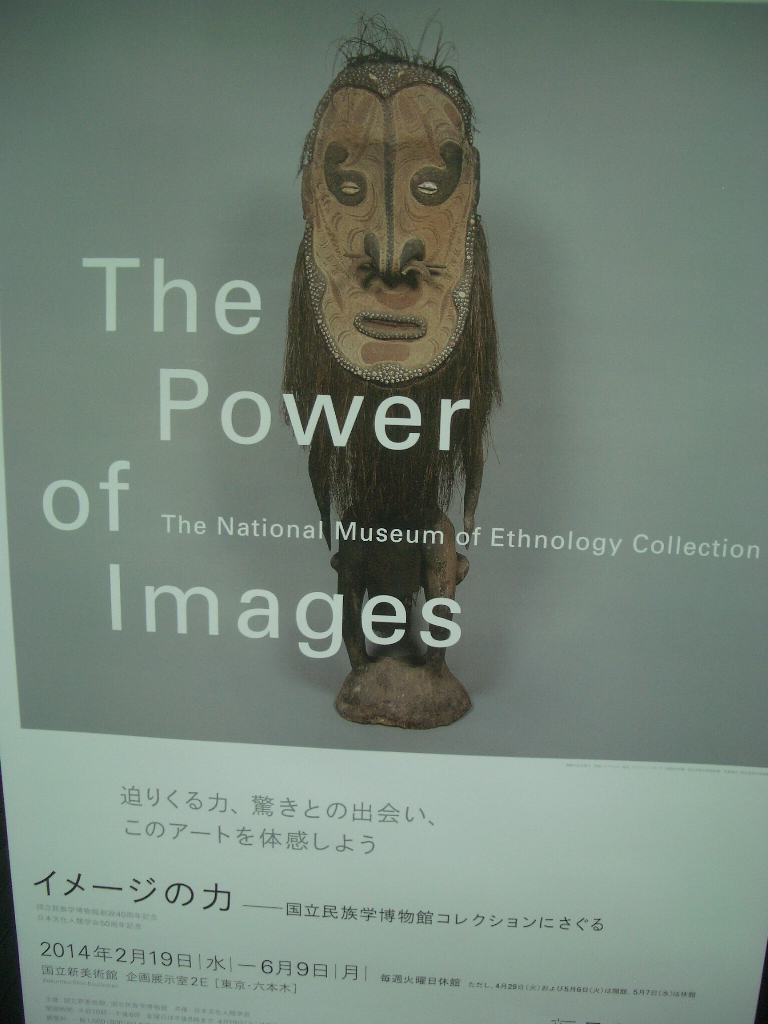

日曜日の午後、そんな、モン族が作り込んだある一枚のタペストリーの前に立っていた。東京の国立新美術館で開催中の 『イメージの力―国立民族学博物館コレクションにさぐる』 の出展品のひとつである。縦1メートル75センチ、横2メートル57センチの濃紺のフランネルの中央に、白い川が流れている。夥しい人の群が左上から時計方向に移動している。左上に描かれているのは彼らの祖国である中国・雲南省、そしてラオス北部を経由し、兵に追われる人々の姿。難民キャンプを経て、タイの仏教寺院へ。この作品は2009年に民族学博物館に収蔵されているが、どうやらタイのモン族の村で観光用に販売されているものらしい。比較的新しいものである。

「曼荼羅」と同様、一種の「ストーリー・クロス」として作品は紹介されている。描かれているのは、モン族の難民としての苦しい流浪の物語、である。実は最初にこの色彩豊かな、しかしぎこちない表現力で描かれたタペストリーを見た時に、ただただ、飛行機が多いことに不思議を感じたのであった。次に多いのはバス。やがて人の群が追われるようにひとつの流れを作っていること、そして戦闘に巻き込まれ右往左往する姿、といった細部に眼が行き届くようになる。タペストリーの脇の小さな掲示に、これがモン族の作品であることが記されていることに気付くに至って、「物語」の意味を察した。数多くの飛行機やバスは、逃げまどい世界に拡散する、彼らモン族の移動の手段、だったのだ。(因みにこの展示会では、一切の「解説」が付されていないことが、重要なポイントである。「解説」は図録を見て、はじめて体得できる。)

昨年、本ブログの 「ドレスデン百物語」 にも書いたことだが、こうした手工藝品や民藝品に込められた物語は、実に興味深いものだ。描かれたひとつのオブジェに秘められた物語を読み解くことだけで一篇の小説が描けてしまう。それは、オブジェによって刺激された、イマジネーションの跳躍、と言えるかもしれない。頭の中の無限の世界に遊ぶことができる。だから見ていて飽きない。一作品の前で数時間を費やしながら、さまざまなイメージの中を彷徨い続けることもできる。

大学時代、社会学を専攻しながらそのひとつの論理的基盤である文化人類学にのめり込んでいったのも、あるいはそんな理由からだった、のかもしれない。現実の地平には様々な文化的背景を背負った人々が住んでいる。しかし、言葉や文化の壁を越えて、人類には共通の深層がある。そして、それは、例えば、神や呪術的なオブジェ、モン族のタペストリーのようなストーリー・クロスといったものに投影、表現され、万人に共通の感動を呼び起こし得るものなのだ。ダーウィン的進化論は相対化される。「先進国」の苦悩は「発展途上国」の情熱によって救済されることさえありうる、ということである。イマジネーションの地平に壁はない。

つちだ耕平さんが、モン族に魅かれたのも、故郷を追われ、全てを失い民族としてのトラウマの中で、無為に過ごす男たちの喪失感に、彼のこころの琴線が触れたからに違いない。そして、彼の写真は多くの人に訴える。このタペストリー同様に。そんな、イマジネーションさえあれば、文化やイデオロギーの壁を越え、保守化し、排他的に暴力化しつつあるこの小さな地球にも「新たな地平」が見えてくる筈、なのであろうが…。