まだ夏の陽炎残るある休日、東京都現代美術館の道すがらに目を留めていた「江東区深川江戸資料館」に足を運んだ。いや、実は資料館が面している下町の面影残る商店街の、街並みに佇む「深川めし」屋が気になって、空腹を満たしに深川に向かった、というのが正しい。初めての深川めしは、浅利の炊き込みご飯をただただ丼一杯盛っただけなので、やや食傷気味ではあったものの、旬の新鮮な浅利の味を愉しむに、これに勝るものはない。

江戸東京博物館が「歴史の迷宮」であるとすれば、深川江戸資料館は「庶民生活の銭湯」である。とりたてて解説もなく、しかし一方で江戸の庶民の生活が家屋とともに忠実に再現されていて、そこに心地良くただ浸っていればいい。時間に追われる生活に疲弊した現代人の、心の癒しの場、といえるのかもしれない。落語に出てくる長屋生活が慎ましやかながらもコミュニティを醸成した理由を、肌感覚で識ることができる。噺の中の「へっつい」なるものを見たことがなければここを訪ねてみればいい。一汁一菜があればこと足りた食生活の細やかな調理場の竃、である。

さて、「心の銭湯」を後に近所の「清澄庭園」を覗く。覗く、とはいってもこれほど広大な庭園とは想像だにしていなかった。その昔は紀伊国屋文左衛門の屋敷があり、明治に入ってからは岩崎彌太郎の手に移った。岩崎は隅田川の水を引き大きな池を中央に「深川親睦園」として造園整備し、三菱の社員の慰安に供したという。三菱商会は丸善などとともに、日本で最も早く株式会社組織を取り入れた近代組織であるが、深川親睦園に象徴される「家族主義的経営」を導入したことが、日本の合理的組織の特色である、とは遠く30余年前に認めた、わが組織社会学学士の論文テーマであった。

さて、泉水に囲まれた深緑の回遊路を一周して涼をとると、陽も西に傾き今宵の酒場を求め、近くの門前仲町までぶらりと歩いて、下町風情を愉しむことにする。清澄庭園脇の清澄通りをまっすぐ南に下れば事足りるのだが、車の多い大通りを避けて清澄公園との間にある道を下っている内にやがて道に迷い、気付けば永代通りを西に向かって歩いている。慌てて東に向きを変えて清澄通りに向かう近道と思しき露地に入ると、そこには戦災で焼け残ったと思しき旧い家屋が散在しながら息づいている街があった。

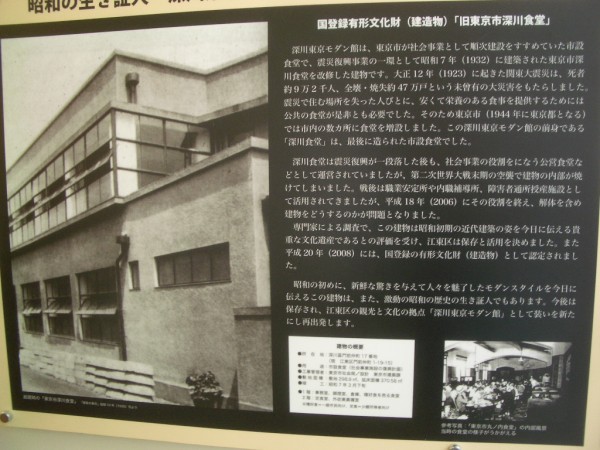

そんな建物のひとつに、吹き抜けの高い窓の脇に小さな採光用の丸窓を六つ配した、いかにも昭和初期と思しき二階建てのビルが目に止まった。「まちあるき案内所」と幟が立っているので、公共施設に違いない。エントランスのうちっ放しのコンクリートに「深川東京モダン館」というレトロ調の金属文字のロゴが見える。

猛暑に汗だくになりながら一歩足を踏み入れると、空調の冷気にほっとさせられると同時に、一階にある資料室兼案内所に入った瞬間、その床のタイルの色調、白壁の天井のアーチ、そしてその奥に続くタイル張りの階段、それこそあたかも昭和初期にタイムスリップした感覚に襲われた。真っ先に昭和レトロの匂いのする階段のホールに足を運ぶと、そこにこの建物に関する説明展示があった。

昭和7(1932)年に「東京市深川食堂」として営業開始。大正12(1923)年の関東大震災後、東京市が被災者に廉価で栄養価の高い食事を供するために、市内16ヶ所に設置した市営食堂のひとつである。昭和11(1936)年には一旦閉鎖されたが、2年後には「東京市深川栄養食配給所」として再開。戦時中の食糧事情の悪化に伴い、昭和18(1943)年に再び深川食堂として蘇り、翌年には「都民食堂」となる。

昭和20(1945)年3月の東京大空襲で建物の内部は消失したが、震災後の耐震耐火を重視した鉄筋コンクリート建築が幸いして建物自体は損壊を免れ、戦後の部分改修を経て、昭和23(1948)年には東京都の職業斡旋施設として再開。昭和32(1957)年には「東京都内職公共職業補導所」として授産機能を、昭和36(1961)年には福祉機能が付加された。

昭和54(1979)年には東京都から江東区へ移管され「江東区内職補導所」となり、その後は障がい者施設となって平成18(2006)年に閉鎖。平成20(2008)年には国登録文化財に指定された後、平成21(2009)年より「深川東京モダン館」となった。

こうして、この昭和レトロの建造物の歴史を詳らかに追ったのは、この建物が一貫して「社会のセイフティネット」としての役割を担ってきたことを確認したかったからである。飽食の現代と言われて久しいが、路上生活者や生活保護の受給者は増加し、何とか食べてはいるものの偏った食生活で健康を害する人も決して少なくはない。「東京市深川食堂」の展示の片隅に載せられた昭和初期の食堂内の写真の中の人々の笑顔を見ながら、行政のみならず社会=コミュニティが今や見失った、こうした「共に助け合うこころ」に励まされた時代の喪失感に、目頭が熱くなった。今も昔も、細やかながらも手造りの一膳の食事が、虐げられた人の心を温かくする。

旧東京市食堂のメニュー。乙類:朝食10銭(米、卵類、野菜、香の物)、昼食・夕食15銭(米、熱骨獣肉又は骨付生魚肉、野菜類一種又は二種、香の物)。甲類:朝食8銭、昼食・夕食10銭。

米1キロの値段が20銭の時代の話である。