元町を離れてかれこれ一年が経とうとしている。

年老いた母の介護のためというやむを得ぬ事情があったにせよ、街づくりで巡り遭った多くの方々との絆を失うことは、大きな痛手ではあった。先日も「アルフレッド・ジェラールの航跡」や「街の記憶」(原稿は本ホームページでご覧頂けます)シリーズを投稿させて頂いた郷土史誌 『横濱紀航』 を主宰される、大澤秀人氏より激励のお手紙を頂いた。横濱を忘れるなかれ、と。

横濱も政令指定都市として拡張はしたものの、港町としてのアイデンティティとコミュニティ意識は今でも大切に残している。開港期以降の貴重な建築物をできるだけ街並みに活かしていく都市計画などは、それこそ全国の地方都市の魁としての先見の明があったといえる。一方で、東京は無秩序に膨張し過ぎた。これは、都市計画の問題というよりも、社会的地位や経済的優位性を求めて、明治以降様々な地域から多くの人々が一極集中化した、という歴史社会学的な帰結と考えた方がいい。こうして余りに様々な色が混ざり合った結果、俯瞰してみると淀んだ灰色の画に見えてしまうに過ぎない。全体を構成する個々の色彩に目を留めたとき、そこにはもしかすると想像以上に鮮やかな彩りがあるのかもしれない。

そう考えて…というのは口実で、この猛暑では古道の道行も楽しめず、空調による電気代を節約するという極めて現実的な目的で、両国の 『江戸東京博物館』 を初めて訪ねてみることにした。様々な大型イベントに使えるよう地上を巨大な空洞にして、中空と地下を展示スペースにするという設計思想はなかなか大胆だが、どう見てもこの空間は有効活用されているとはいえず、また中空に浮かんだ大型客船のデッキのような展示棟も安定感に欠けて落ち着かないが、永遠と続くエスカレーターを降りて、一歩常設展示に足を踏み入れると、そこはまるでタイムトリップをしたような、「江戸」と「東京」(明治維新後の西欧化された街並み)の夢の世界だ。

そう考えて…というのは口実で、この猛暑では古道の道行も楽しめず、空調による電気代を節約するという極めて現実的な目的で、両国の 『江戸東京博物館』 を初めて訪ねてみることにした。様々な大型イベントに使えるよう地上を巨大な空洞にして、中空と地下を展示スペースにするという設計思想はなかなか大胆だが、どう見てもこの空間は有効活用されているとはいえず、また中空に浮かんだ大型客船のデッキのような展示棟も安定感に欠けて落ち着かないが、永遠と続くエスカレーターを降りて、一歩常設展示に足を踏み入れると、そこはまるでタイムトリップをしたような、「江戸」と「東京」(明治維新後の西欧化された街並み)の夢の世界だ。

広大な展示スペースは大きく「江戸」と「東京」に大別されて、それぞれの市井の生活と経年的な出来事がうまく組み合わされて構成されている。圧巻はそのスペースを仕切る導線として江戸期木造の橋脚が再現されており、その江戸側には「江戸の華」と言ってもいい芝居小屋が建っていることだろう。江戸パートの展示を見てみると江戸幕府260余年の経済的基盤の上にいかに町人文化の華が咲いたか謳歌されている。そこには身分制度と階級格差など存在しないかのような自由な近世日本の中心都市・江戸像が描かれている。

当時の「江戸」の外縁がどの辺りなのかと、様々な古地図に目を凝らして見ていたが、おそらくは、江戸城を中心とした3キロ圏内、といったところだろうか。東はやや広がって、大川(隅田川)の先の深川で約4キロ、南は芝、北は本郷、小石川、西は四谷大木戸辺り。この程度の距離感であれば、江戸期のひとびとの健脚をもってすれば、十分に自由奔放に歩き回れる範囲であった。事実、ある下級武士の日記から数ヶ月間、彼がどのような行動をとったかを地図上にトレースしている興味深い展示があったが、江戸城西側外堀内にあった彼の家からの行動は、ほぼ上記3キロ圏内の範囲に拡散している。

さて、中野辺りはどうなっていたのだろうか。古道を歩いていても、やれ吉宗が鷹狩に来て桃園町の名前ができたの、綱吉のお犬様を集めたのが中野駅前・囲町だの、当時の中野は相当な荒野だった印象を持つ。東海道の品川と甲州街道の内藤新宿はともに江戸出立後の最初の宿場ではあるが、おそらく旅人の通行量からして新宿は品川の賑いには遠く及ばなかったことは想像に難くない。中野は更にその北西、しかも街道からは外れている。勿論のこと、当時、中央線などは存在しないのだ。

いくつかの古地図を見ているうちに、中野近辺で「生活圏」として認知されて登場するのは、厄除け信仰を集めた新井薬師と、古道道行の「精進とご利益」でご紹介した法華千部会で知られる堀之内・妙正寺くらいであることが分かった。いずれも、青梅街道からは外れているので、それぞれが古道で結ばれていて、江戸郊外に存在していた昔の道が、古代から近世に至るまで、神社仏閣を結ぶ「信仰の道」であったことが、ここからも十分に窺い知れる。

さて、そんな古道探しをしながら、展示は江戸エリアから東京エリアへと移っていく。東京エリアの入り口には「黒船とペリー」の解説があって、そして、文明開化の東京へと流れ、見事に欧化に整備された東京の街並みのジオラマが登場する。しかし、待てよ…。何か違和感がある。まるで、断絶した近世と近代が並立しているようではないか。経済発展に支えられた江戸庶民の豊かな生活があるから、近世は近代へと自然に流れていったのだろうか。

暫く展示を見つつ、この違和感について考え続けながら、その「断絶」の感覚は、横濱という「近代の胚芽」の欠落に起因するものであることに気がついた。つまり、横濱という土地で、日本文化と西欧近代文化の接点が生じ、それが「江戸」から「東京」への変化へと伝播していった、という過程が抜けているために、「江戸」が唐突に「東京」になった印象を与えているのだ。実に不思議なことなのだが、江戸期の「長崎・出島」の役割についてはきちんとした展示の解説があるのに、横濱には殆どといっていいほど、触れられていない。

これは、ある意味では、古代から現代に連綿と繋がる日本の異文化摂取の特異性を象徴している、といっても過言ではないかもしれない。つまり、異文化のもつ「文脈」(本質的な哲学や構造)を換骨奪胎して、都合よく自らの文化に採り入れてしまう、ということを古代の中国(大陸)文明との接触から、現代のアメリカン・カルチャーの摂取まで一貫して日本人は行ってきた。従って、そこには「断絶」は意識されることはなく、日本文化という「鵺」のような文化の「文脈」が存在し続けるのである。大江健三郎のいわゆる「あいまいな日本」である。

「江戸」が「東京」に変化するまでの間には、例えば生麦事件のような、欧米から来た西欧文化の伝播者と在来の日本の被伝播者との間に様々な葛藤と、そして一方で暖かい交流があった。そして、その葛藤や交流の舞台こそが「横濱」に他ならない。まさに、やがて大木となる近代日本の「胚芽」こそが、横濱であった、という事実を、「東京人」いや日本人は、余りに看過しているのではないだろうか。

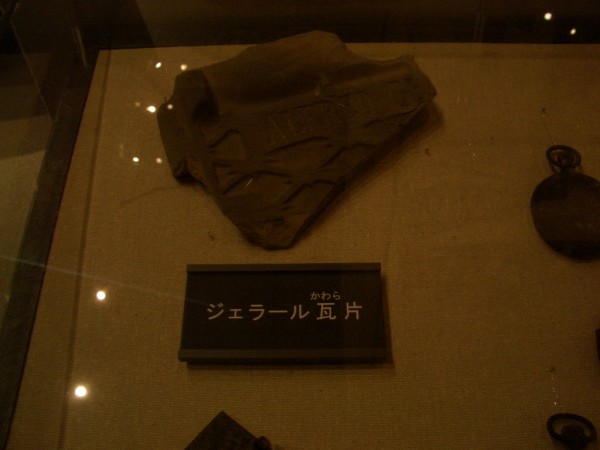

実は、展示を巡りながらこの事実に思い至ったのは、関東大震災の瓦礫の中に、ふとジェラールの瓦の破片があることを発見した時だった。展示には「ジェラール瓦」とは書いてあるが、何の解説もない。彼が生麦事件の翌年にはたった26歳の若輩ながら、フランスのランスからこの極東の街へとやって来て、食肉卸から水売りと初期資本を蓄え、やがて元町に蒸気機関を備える煉瓦工場を建てたことを知らずして、なぜ欧化した街並みがこの東京に花開いたかか、を理解することはできないであろう。ジェラール瓦の置かれた展示台は、「江戸・東京」博物館において忘れ去られた「横濱」を象徴する、かのように思えたのであった。

江戸東京博物館の東側の門から出て、清澄通りを南へ下る。森下まで歩いて夕暮れの麦酒を楽しもうという算段である。この道は以前「僕らはみんなアトムの子」でご紹介した、東京現代美術館へと繋がる深川界隈である。ふと、通りを横切る高速の高架下を流れる川辺の橋桁に昔風の立札があって、ここ二之橋端に、池波正太郎の『鬼平犯科帳』に出てくる軍鶏なべ屋「五鉄」があった、と記してある。勿論、小説の事だから、モデルはあっても架空の店ではあるが、暑い夕暮れには、そんな架空の話に思い巡らすのも、また小粋な夏の処し方かもしれない。