初めて『鉄腕アトム』を読んだのは、記憶は定かではないが小学生になる前後だっただろうか。東京オリンピックを控えてわが家に登場した白黒テレビで食い入るようにアニメ版のアトムを見て、シールのおまけを集めるのが子供たちのブームだったので、動画のヒーローとしてのアトムから入った。その後、原作を読むことになった訳だが、これは少なからず幼児期のトラウマになった、と考えている。

これは数ある手塚治虫の論評の多くが指摘することだが、彼の作品には「光と影」があり「薬と毒」が併存している。例えば、アトムは天馬博士の息子の飛雄が不慮の交通事故で死んだ「身代わり」として造られ、しかもロボットであることから博士の愛を受けることができずサーカスへと売られてしまう。無垢な正義の味方として描かれるTVアニメのヒーローに隠された影がここにある。また、手塚はアトムというロボットを時として壊す。人間として感情移入して読んでいる子供にとっては、そこにかつて経験したことのない「死」の匂いを嗅ぐことになる。勿論、アトムはロボットであるから、常に「再生可能」ではあるのだが…。

アトムの原作を読んだ同世代は、少なからずこの影と毒に当っているのではないだろうか。そして、敗戦後10年以上経て生を享け、闘い知らぬ平和な時代にあって、守るべき正義や弱者への共感は、手塚作品のこうした影と毒によって育まれたといっても過言ではないだろう。だからこそ未だに手塚作品は多くの人々に支持され受け入れられている。東京都現代美術館で開催されている 『手塚治虫×石ノ森章太郎 マンガのちから』 展も、こうした前提で構成されている。

最近では、アシモを始めとする多くの「ロボット作家」たちが、子供の頃に読んだ『鉄腕アトム』の影響のもとにその創作活動があることを告白している。そしてそれは、ロボットという「工業製品」に限られず、服飾デザインや現代アートに多大な影響を及ぼしている、ということがこの展覧会の後半の構成の見どころになっている。まさに、その後半部の入口に、山下達郎の「アトムの子」の歌詞が掲げられているのは象徴的だ。

そして、前半は、戦後の焼け野原の中から手塚を始めとするマンガ家たちが、どのように生まれ何を目指していたか、が語られる。なによりも、彼らの「孵卵器」となった「トキワ荘」が再現されているのが圧巻だ。敗戦直後の練馬にあった、この安アパートの極貧の生活の中にこそ、かれらの作品の中にある「光と影」「薬と毒」が培われたことが知れるのだ。更に、どのような時代背景の中で、彼らが何をテーマにしてどんな作品を制作していったかが、丹念に描かれていく。こうして、後半部に繋がる「時代への提言としてのマンガの影響力」を実証しようとしているように思われる。

学生時代、社会学を修める傍ら、わが愛する作家の一人、石川淳の全集を通読して感じたのは、すぐれた感性は常に時代とともにある、ということだった。それは小説の設定がどの時代であろうとも、小説のモチーフやテーマは優れて作家の置かれた時代への警鐘や共感である、ということである。それは、泉鏡花だろうが永井荷風であろうが、変わるところはない。マンガ作家は読者をより強く意識せざるを得ないという点で、この「時代の感性」により敏感なものであることを、この展覧会は教えてくれる。そして、手塚の感性は、あるいは戦後日本の特異の現象なのか、あるいは手塚治虫という傑出した才能の故なのかは分からないのだが、超時代的な普遍性を持ったヒューマニズムを志向していることに気付かされる。

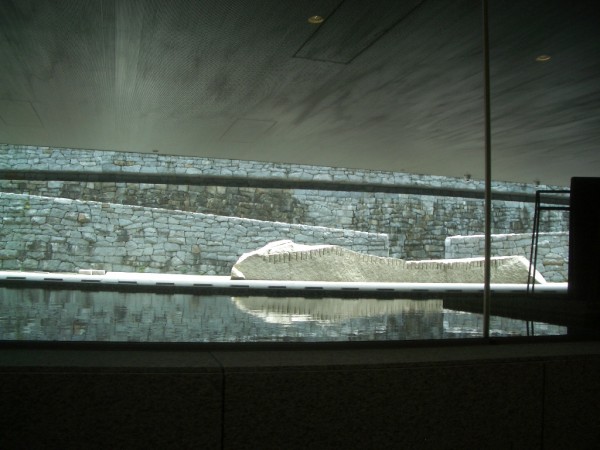

東京都現代美術館は木場跡の広大な土地に建つ。周囲の街並みには江戸・深川の面影が残り、「現代」との落差が楽しめる。近代日本は一見、いくつもの「時代の断絶」を経験しているように見えるが、実は「あいまいさ」(大江健三郎の言う意味で)の中で、連綿と「伝統」を保持しているのかもしれない。

そんな空気に漂いながら、月島のもんじゃ屋の鉄板から立ち上る湯気の中に下町情緒を満喫する帰路となった。