本ブログ2012年4月27日「JFK vs Mr. Noodle」でご紹介した、安藤百福が最晩年に記した社員への言葉「企業在人、成業在天」(業を企てるは人に在り、業を成さしむるは天に在り)は、印象的である。エジソンの「天才は1%のひらめきと99%の汗である」に似て、その含意は深い。

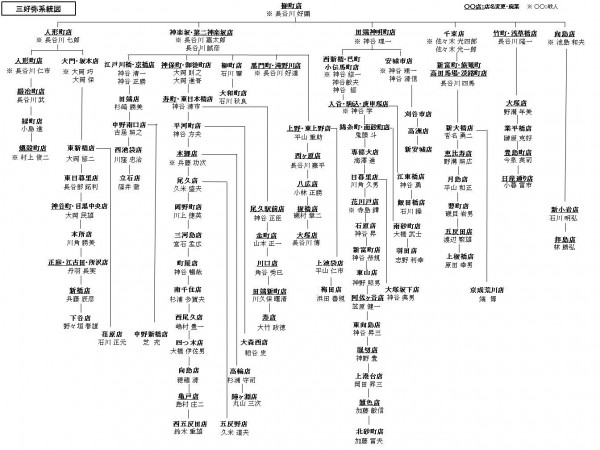

まさに、業を企てるは人に在る。「道行拾遺物語①」でご紹介した、洋食店「三好弥」の系統図を模写しながら、しみじみとその含蓄を噛みしめた。

繰り返しになるが、「三好弥」を興した、長谷川好彌氏は、明治28(1895)年、愛知県高浜市の14代続く庄屋の家系に連なる豪農の長男として生まれた。近代化の波の中で旧弊より抜け出し、単身上京して洋食のコックを目指し、神田の洋食屋で修行を始める。大正8(1919)年、文京区小石川柳町に、故郷の三河と自らの名を冠した「三好弥」を開店する。

好彌氏の父嘉市は、進取の気性の持ち主だったようで、養蚕業で蓄えた五千円(現在の5,000万円程度か)を開店資金として支援したという。柳町辺りは、樋口一葉の「にごりえ」の舞台にもなった新開地であり、砲兵工廠の工員や女学生が行き来する町で、「安くて旨い」と評判を拡げた。目玉は三河の店らしく「みそカツ」だったようだが、月に一度、「とんかつの日」というサービスデーを決めて一塊7~8キロのロースを日に20本も捌いたという。やがて、好彌氏の弟二人と縁者も上京してこの店で修業を積み、暖簾分けによって「三好弥」の看板は広がり、昭和の半ばには130を数えるに至った、という。

こうして、大正期以降の洋食の大衆化の波に乗って「三好弥」は店を拡げていくことになったが、系統図を模写しながら、様々なことを考えさせられた。好彌氏が業を企てたのは、洋食化の時流に乗ったその着想と努力になる。そして業を成さしめたのは、まさに暖簾分けという「人の絆」であった。

系統図を見てすぐ気付くことは、好彌氏の兄弟、子息と思しき長谷川家への伝播、そして神谷氏、大岡氏、佐々木氏といった縁者、あるいは子弟と思しき人々がその脇を固めていることだ。この系統図は子弟関係を示すものと思われるが、例えば、神谷氏の子息が、一旦暖簾分けした子弟の店で修業を積んで新たな店を興していたりする。いわば、血筋の家系ではなく、店の暖簾を通じた子弟関係により、「三好弥」の類縁が拡大していくシステムになっているのだ。好彌氏によって得られた洋食屋としてのノウハウが、こういう形で伝授され「三好弥」というブランドとセットになってその品質の保証に繋がっていく。

この系統図には下線のある店名は店名変更・廃業した、と脚注がある。系統を追ってみると、店名変更(「三好弥」の暖簾を下ろしたということだろう)・廃業は特定の系統に集約されていることが分かる。つまり、この系統では、ノウハウの伝授がうまくいかなかった、ということを示している。そしてもうひとつ、※印は故人と脚注があるが、店主が故人となると、店も廃業になっているケースが多い。店の世襲をせずに、一店一代限りとしているのだろうか。あるいは品質を血縁で担保しないための方策なのかもしれない。

しかし、このシステムには致命的な欠陥がある。おそらくは、系統図の下に行けば行くほど、創業者の理念やノウハウは希薄化していくことが想定されるし、廃業によって再生産が図れない危険性があるということだ。事実、この系統図の模写と並行して、いくつかの店舗についてブログの書き込みを調べてみた。明らかに本来の品質を維持できていない店が見られるとともに、突如、店舗が廃業となることが多い(先にご紹介した、中野南口店もそうであるし、神楽坂店も最近閉店している)。こうして「三好弥」に郷愁を感じるファンの心にぽっかりと穴が空くことになる。

だから、そんな郷愁を求めて「三好弥」巡りをするファンのブログも散見される。総じて「三好弥」のメニューはシニア向けではなく、ボリウムを求める若者向けであるため、既にそこに参戦する意欲は湧いてこないのだが。あるいは、草食系の若者が増える時代にあって、既に「三好弥」のビジネスモデル自体が時代との齟齬をきたつつあるのかもしれない。ブログに載る、廃業した「三好弥」を惜しむいくつもの声も、こうした趨勢の上にあるのだろう。

しかし、桃園川暗渠の道行で見つけた、中野南口店のオムライス(「中野の逸品グランプリ」に輝いたこともある)を僅かのタイミングで逸したことはつくづく悔やまれる。やはり「時代とともに消えゆく味」というものには、郷愁を感じるものだ。これも、天の定める運命、なのだろうか。

※ 本系統図は、「食べログ」に掲載されている、「三好弥・上板橋店」に掲げられている写真を模写した。また、同店舗に掲げられている週刊誌記事「屋号の探検」に掲載された「三好弥」を参考に記載している。

エッセイ

企業在人、成業在天―道行拾遺物語③

投稿日時:2013/06/22 07:11