3.11以降、出口のない迷路に紛れ込んでしまった焦燥感から、専ら書斎の燈下に親しむ。『黄泉の犬』に始まる藤原新也への傾倒により、彼が既に60年代後半に高度経済成長の靴音から逃れるようにインドそしてチベットを放浪して得た東洋的価値観を鏡に、自然との共生を忘れた現代への警鐘を鳴らし続けてきたことに驚かされ、『ブラックボックス』に連なる篠田節子・中毒からも、複雑化し内実を失った現代システムの欺瞞と破綻の危うさに、目を開かれるものがあった。

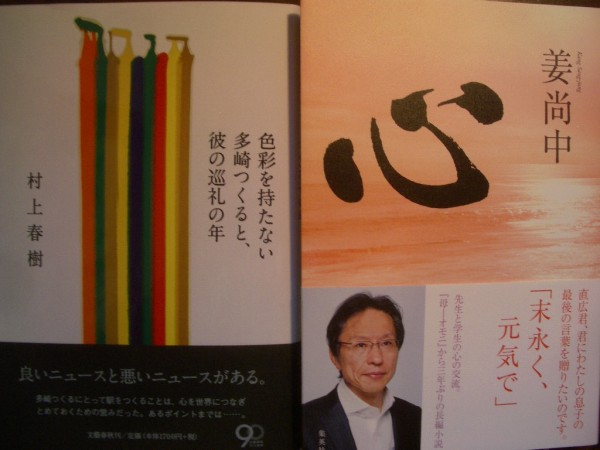

そして現代日本を代表する二人の「感性」、村上春樹と姜尚中が、ほぼ時を同じくして出版した『色彩をもたない多崎つくると、彼の巡礼の年』、『心』に奇妙に符合するものがあることに気付いた。この符合が偶然であるとすれば(勿論、それを疑うものではないが)、それは恐らく「3.11以降の迷路」を背景としたものではなかろうか。

両作品の最大の符合は、いずれも5人の固い紐帯で結ばれた学生仲間が主たる登場人物であることだ。しかも女2、男3である。勿論微妙な役回り・人物設定は違うものの、村上の「多崎つくる」と姜の「西山直広」には共通点が多い。いずれもサークルの調整的な役割を担い、自己主張の強い他の4人の良き聞き役である一方で、自らのアイデンティティを確信できない。村上独特のアフォリズム的技法で、赤、青、白、黒のつく名字の仲間内、彼だけが多崎(多色)と命名されているのが象徴的だ。

二つの物語は一見異なる展開を見せる。多崎は5人と過ごした高校を卒業すると1人東京に進学するが、その後他の4人から絶交を申し渡される。彼は親友を失い絶望に打ちひしがれるが、やがて駅の設計技師となる。高校卒業から18年後、多崎は沙羅という自我の強い女性と巡り合い、絶交に至った「自分探しの旅」を勧められる。その結果、淡い憧れを抱いていた仲間の一人、白根柚木が多崎の子供を堕胎したと虚偽の告白をして自殺した、という衝撃の事実に巡り合う。

一方、西山は大学のサークルで萌子というドイツ帰りの帰国子女を中心としたたった5人の演劇部に親友の与次郎と所属し、彼女を奪いあうが、与次郎は西山に萌子への告白の手紙を託したまま、白血病で急逝する。西山は親友の死と手紙を萌子に渡さなかった自責の念から、4人の仲間と震災後のボランティアに参加し数多くの死と直面しながら自らの生の意味を確認していく。

両作品は、幸福な家庭に育った受動的な男性が、強い自我を持った女性(更紗と萌子)を契機に自身のアイデンティティに目覚めていく物語であるが、いずれも親しい仲間の死(柚木と与次郎)が乗り越えるべきハードルとして設定されている。そして結果的に彼らを助けるのは残された仲間たちだ。ただ、姜はこれを震災・原発事故とだぶらせ直喩とし、村上は暗喩としているに過ぎない。姜は西山の生き方を、不慮の死を遂げた自らの息子に重ね合せているため、被災者に寄り添う気持ちを直截に表現しているためだろう。

『多崎つくる』を最初に読んだ際に或る物足りなさを感じた。それは、恋人が他にいる沙羅への告白の回答を待ちながら、駅のホームのベンチで物思いに耽るラストシーンの多崎に、痛々しさを感じたからだ。自分は様々な人々が安心して行き交う「駅」のような存在であっていい、という独白には諦念に似た「居直り」があった。実はこの部分も両作品の符合する部分なのだが、西山に「待っていて」と言い置いて、萌子が片道切符でドイツの恋人に話をつけに帰ったままなかなか戻らない場面で、西山は、与次郎のことも萌子のことも「ありのままに受け入れる」覚悟をする。前者にある意味で抵抗感を感じたのは、後者の西山の無垢な実直さに共鳴できた一方で、多崎には自身の切実な体験を重ね合せてしまったせいかもしれない。両作品を併せ読む意義はそんな処にもあるだろう。

いずれにせよ、二人の優れた感性が、同じ時期に符合する二つの小説を書いたことは興味深い。3.11を契機に、被災者の死に寄り添い、抗いがたい不条理を生きていくには「ありのままに受け入れる」ことが先決である。ただ、それがただの現状肯定に堕してしまうべきではないことは、藤原新也や篠田節子が教えてくれている通りである。

こうして二人の作家を並べてみて初めて気付いたことがある。村上春樹1949年生まれ、姜尚中1950年生まれ。ほぼ同世代である。この二つの作品は現代の若い世代に込めた団塊の世代からの熱いメッセージでもあるといえよう。