かつて丸の内「東京ビルヂング」のOffice clerkをしていたのは、83年から86年頃であったか。今にして思えば僅かな期間だったが、華の時代だった。空母の甲板のように広い大理石の廊下を早足で行き来し、天井の高い広いオフィスの長机にひしめいて仕事をするのは、20歳台の若者には何処か誇らしげなものがあった。

ところが不思議なものでその頃の仕事よりは、昼に夜に同僚や上司と通った店の記憶が鮮明に残っている。時間に追われた時は、東京ビル内の東宝ディンドンや「JAL食」と呼んでいた日本航空の社員食堂は、殆ど社員食堂並のにぎわいだったが、少し足を延ばして駅ガード下の中華の三富や豚カツのカツ繁などは「定時コース」(軽くお茶して1時間以内)、給料日になると昼前にはオフィスを抜け出し、有楽町や遠くは日比谷公園の松本楼辺りまで足を延ばした。時間に追い立てられることもない、よき時代だったのだ。

さて、丸の内の東京駅舎にも随分と世話になった。南口には日本食堂の経営していた大衆食堂があって、上司と仕事の延長で飲んで帰ることが多かったし、取引先に気を遣うときは、少し奮発してステーション・ホテルのバー「カメリア」を利用した。開高健などもよく打合せなどに利用したバーである。

戦災で壊された三階部分と南北の美しいドームを再建当時さながらに蘇られた大改修後の「中央停車場」は、いまだに大勢の観光客で溢れ返っている。以前もステーションホテルなどはよく迷ったものだが(入口や通路が入り組んでいる)、これも変わっていない。一段と品格と重厚感を増した「カメリア」に辿りつくにも、以前にもまして相当な覚悟が要るようになった。だからこそ「隠れ家」の趣が残っているのではあるのだが。

さて、お目当ては「東京ステーションギャラリー」で、こちらは南口のホールから容易に入ることができる(以前の入口は正面側であった筈だが…)。改修前にはこじんまりとしながらもキラリと光る美術展をやってた。有元利夫と最初に巡り合ったのも、確かこの小さな美術館であったと記憶している。

新装のギャラリーは、やはり以前の場所とは少し変わっていて、3階構造になっているが、煉瓦素材をそのまま壁面としているところは変わらない。煉瓦の構造を維持するために埋め込まれていた木片が、空襲の大火で炭化しているのがところどころに露出しているのも、70年前の痛みを伴う痕跡である。

2月24日までは鉄道、あるいは旅をテーマにした現代作家のコンテンポラリー・インスタレーション「始発電車を待ちながら」という展覧会を開催している。まだ、30~40歳台の若い作家の作品はとても斬新で面白かった。電車好きには殊に堪らない。そうそう、「ソウル路地裏放浪記」で訪れた旧京城駅の空間活用をどこか彷彿とさせる。

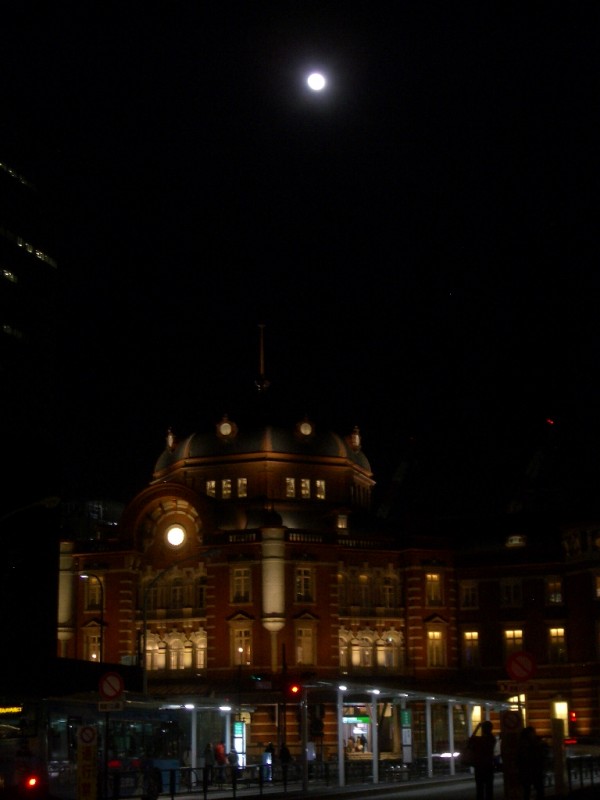

横濱の街づくりの精神と同様、またひとつ、東京に時代の体温を感じさせてくれる空間が蘇ったことはうれしいことだ。駅ナカの充実と合わせた集客施設化という「下心」は少々考え物だが(これは、商店街を含む近隣の街を壊すことになるから)、満月の夜にライトアップされた駅のドームは、あたかも大正時代へとタイムスリップしたかの錯覚を呼び起こさせる。

エッセイ

「三富」「カツ繁」「東宝ディンドン」

投稿日時:2013/02/06 02:31