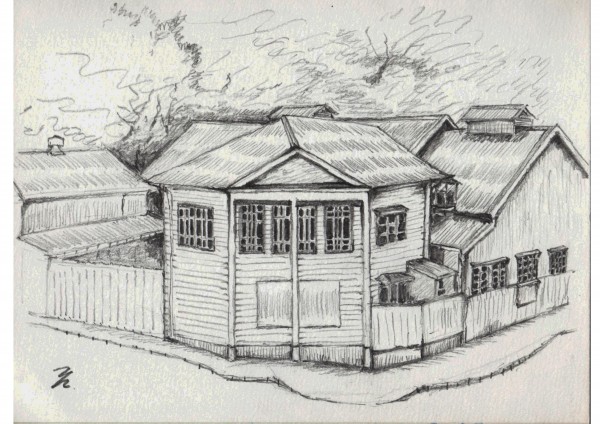

元町入口近く、谷戸坂下、ブラフ184番に1879(明治12)年、横濱初の機械製氷会社ができる。それまで横濱では、遠くボストンから、そして函館より取り寄せた天然氷を供していた。この製氷会社は、横濱アイス・ワークスと呼ばれ、関東大震災で倒壊するまで機械製氷を続けていた。

震災後も製氷工場として再建され、2001年当時は、神奈川日冷山手営業所として、横濱アイス・ワークスの面影をもつファサードを残していた。スケッチを仕上げた翌年には、この昔懐かしい建物はあえなく取り壊されてしまい、安普請の結婚式場へと建て替えられてしまった。

休日ともなると、ヨーロッパ風の建物の中庭で若いカップルを囲む黄色い歓声が上がり、色とりどりの風船が抜けたような青空を昇っていく。いつか融けゆく愛とは知りながら。

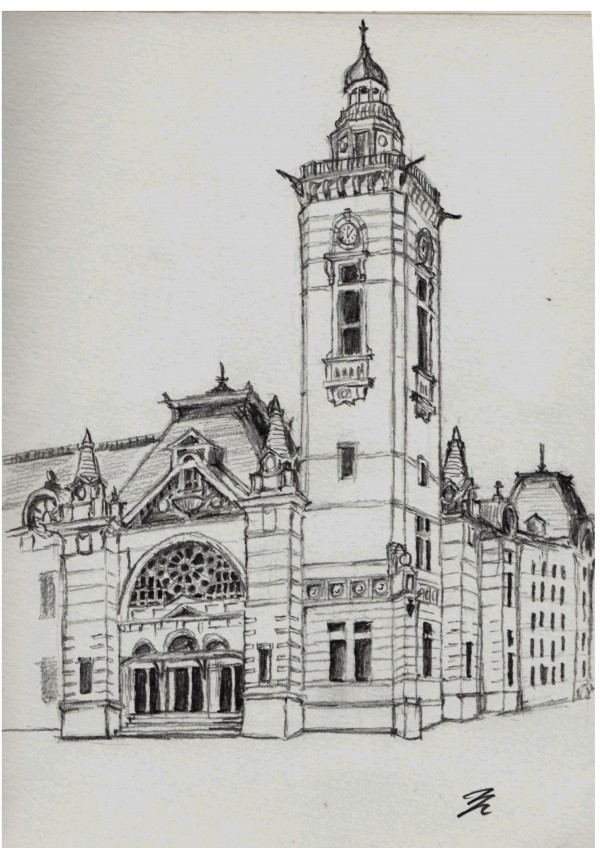

県庁のはす向かいのこの場所にはやはり煉瓦造りの横濱町会所(商工会議所)が建っていた。1906(明治39)年の火災で倒壊し、1917(大正6)年にその面影を真似ながらネオ・ルネサンス様式で再建されたものである。震災・戦災にも倒壊を免れたものの空襲の爆撃でドーム型の天井は吹き飛び、現在は簡便なかたちで補修されたままである。

この再建は開港50周年(1909年)記念事業として行われた。開港100周年で私が生まれ、先日150周年を迎えたのは記憶に新しい。

小学3年生の私は、ここで横濱海洋少年団の入団式に参加した。団体行動の苦手だった少年は、水兵に似た制服を身にまとい、人気も疎らなこの建物の大ホールで、何処か違和感を抱きながら立ち尽くしていた。先日、ある講演会で利用したが、大正初期のアール・デコ様式のホールは健在で、四十余年の歳月が止まったままのようだった。

1904(明治37)年竣工の堂々たるドイツ・ルネサンス様式のこの建物は、震災にも戦災にも耐えた強固な力強さを滲ませている。そんなに肩に力入れるなよ…とでも言いたくなるような。

それもその筈、日本で最初の外国為替専門銀行は、1879(明治12)年に福沢諭吉らの肝入りのもとに設立された、貿易立国を支える大黒柱であった。歴代総裁には、高橋是清、井上準之助等錚々たる日本の金融リーダーが名を連ねる。

その威容には全くそぐわない軟弱な一人の文学青年がかつてこの扉を潜った筈だ。その青年こそ、荷風 永井壮吉であった。その放蕩ぶりに業を煮やした父久一郎は、日本郵船でのコネを活かしこの放蕩息子を外遊させ、NYとリヨンの正金銀行支店の臨時職として雇ってもらっている。荷風はこのときの体験を「あめりか物語」「ふらんす物語」として作品化しているが、銀行員としてはとてもつとまるタイプではなかった。

荷風は流暢な語学と外国体験にも拘わらず、後年、江戸情緒へと回帰していく。ある意味で近代日本を象徴する作家であった。

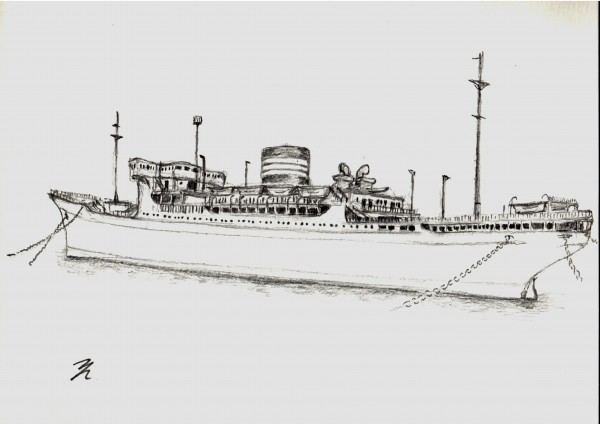

子供の頃から何度この船に乗り、そして桟橋に浮かぶその姿を目にしてきたことか。しかし、船体はその都度塗り替えられていたという記憶がある。子供の目にもそれは痛々しい姿であった。

氷川丸と同い年の帆船日本丸が引退後の1985年、横濱船渠第一号ドックに展示されることになった時、市民の多くが年間数億円の維持費を払ってもその浮体展示を望んだのは、おそらくは、氷川丸のこの痛々しい姿を日頃目にしていたから、だろう。その選択は正しい。日本丸はいつでも広い海原へと航海できる、生きた船なのだ。

日本郵船氷川丸として生まれ変わるまで、夏になると私は決まってこの老躯のデッキのビヤガーデンを楽しみにしていた。水平線に宵の帳の下りる頃、火照る身体に海風を浴びながら飲む一杯のビールの美味しさよ。現在は、博物館の矜恃を保つためか、行われていない。

船の姿はどんなに旧くなっても美しい。人もかくありたいものだ。

その氷川丸が親である日本郵船に買い戻されて、素晴らしい船上博物館へと生き返った。エントランスの映像展示で見るその八十歳の歴史は、やはり華やかでいてそしてうら悲しい。昭和5年当時のアールデコの室内装飾が見事な職人芸で蘇ったのも嬉しい。それは船という乗り物の中でタイムスリップしたようだ。ぶ厚く窓枠の塗り固められた、そんな船室の丸窓から、現在のみなとみらいの景色を覗くと、まるで船に乗りながら時間を旅しているような錯覚に囚われる。

2001年、NYから帰国した私は、取り憑かれたように横濱の風景をスケッチしはじめた。それは、この「止まった時間」を描き留め、網膜に焼き付けておくために必要な作業だった、のかもしれない。